팔리는 상품의 매력

여기 과자를 생산하는 A라는 기업이 하나 있다. 지독하게 팔리지 않는 상품이 하나 있는데 A기업의 사장은 이 제품 때문에 골머리를 앓고 있다. 팔리지 않는다고 생산을 갑자기 중단하기엔 그동안 제품을 기획하고 연구해온 노력들이 너무도 아깝다. 어떻게 해야 할까.

상품병 진단 = 팔리지 않는 상품을 잘 팔리는 상품으로 만들기 위해서는 상품병을 치료해야 한다. 이 상품병의 1차 원인이 어디에 있지를 먼저 살펴봐야 한다. 그런데 보통의 경우 그 원인의 발병지는 바로 그 상품을 만드는 제조회사의 사장에게 있다는 사실을 아는가. 제조회사 사장께서 들으시면 서운하시겠지만, 사실이 그렇다. 제조업체 대표들의 경우 장인정신은 투철하지만, 자신이 만든 상품이 시장에서 팔릴 것인가에 대해선 대책이 별로 없는 경우가 많다.

제품을 잘 만들었기 때문에 시장에서 많이 팔릴 것이라는 막연한 기대감만 갖고 있는 경우가 대부분이다. 그런데 막상 자신의 분신과도 같은 상품을 시장에 내놓고 나면 눈앞에 펼쳐진 상황은 생각과 정반대가 된다. 흔히 쓸데없는 노력과 경비를 ‘도로徒勞’라고 하는데 이런 경우 정말 ‘도로 아미타불’이 되고 만다. 아무리 상품을 완벽하게 잘 만들었다고 해도 그 자체만으론 2% 정도가 부족하다. 만드는 단계부터 팔릴 제품을 구상하고 만들었어야 했다. 당신이 만약 제조회사 사장인데 스스로 잘 만들어진 상품이 안 팔린다면 가장 먼저 스스로를 돌아보자. 눈에 콩깍지가 쓰인 건 아닌지, 시야가 너무 좁았던 건 아닌지, 트렌드와 동떨어진 건 아닌지 등등 따져봐야 한다. 상품이 병에 걸렸을 땐 모든 책임과 원인의 발단이 제조회사의 사장에게 있다. 때문에 제조회사 사장부터 치료하는 것이 최우선 치료법이다.

팔리는 상품 기획 = 그렇다면 어떻게 팔리는 상품을 만들 수 있을까. 소비자는 패키지디자인을 한 번 훑어봄으로써 직감적으로 오는 느낌(feeling)이 없으면 그냥 지나쳐가는 경향이 있다. 무엇보다 소비자가 한 번 봤을 때 어떤 상품인지 알 수 없다면 팔리지 않는다는 거다. 상품은 눈에 띄는 것도 중요하지만 호감이 가는 상품에 고객의 손이 가게 돼 있다. 그렇지만 여기에 함정이 있다. 고객에게 눈에 띈다는 의미와 호감이 간다는 것은 이율배반적이기 때문이다. 눈에 띄기 위해 제조사는 누드라는 광고 콘셉트로 제품을 알리지만 이러한 광고가 반드시 제품에 호감을 주는 역할을 할지는 의문의 여지가 있다.

다시 말해 21세기형 톡톡 튀는 마케팅은 필요하지만 눈에만 띄기 위해서만 행해지는 볼썽사나운 이벤트 마케팅은 소비자들로부터 외면을 받게 된다. 상품을 팔려면 무엇보다 소비자의 마음을 설득할 수 있는 제품이어야 한다. 소비자의 지갑을 여는 건 맞지만 무분별한 지갑 열기는 오히려 기업에 독이 될 수도 있다. 요즘 인터넷쇼핑몰에서 인기가 많은 사이트들이 있다. 아이디어 소품과 디자인 소품류를 판매하는 쇼핑몰도 그중 하나다. 눈에 띄는 앙증맞은 상품, 저렴하면서 예쁜 상품이 즐비한 사이트는 당연히 10~20대 초반 고객층으로부터 인기가 많다. 그런데 여기도 함정이 발견된다.

위에서 언급한 것처럼 눈에 띄어 한 번 구매를 하긴 하는데, 실용성에서 소비자의 기대치를 많이 떨어뜨리는 경우가 많기 때문에 매출상승 지속에 어려움이 있다. 회사의 지속적인 발전은 매출의 꾸준한 유지가 뒷받침돼야 하는데 일회적 소비가 만든 신기루 같은 현상으로 인해 과다한 투자로 이어지는 건 실패의 요인이 될 수 있다. 은근하면서 꾸준히 반복구매가 이루어질 수 있도록 기획단계에서 면밀한 검토가 필요하다.

미인처럼 끌리게 = 팔리는 상품은 여성과 같아서 미인이면 팔린다. 뭔 생뚱맞은 이야기인가. 코카콜라가 비너스의 모습에서 병 디자인을 고안했다는 사실 그리고 말보로 담배가 카우보이 광고를 하는 이유를 보면 이해가 될 것이다. 소비자는 냉정하기 때문에 동정에 의한 구매를 유도해선 안 된다. 또한 지금까지 사용했던 상품보다 미인이라고 판단된다면 언제든지 새로운 미인, 미남으로 자리를 옮긴다는 사실을 제조업체 사장은 알아야 한다. 요즘 같은 멀티미디어 시대에 살아남을 상품은 멀티미디어적인 상품밖에 없다고 단언하고 싶다. 시각·청각·미각·촉각·후각 등 인간의 오감과 더 나아가 육감까지 건드리는 상품만이 현대 소비자들의 시선을 머물게 하고 구매로 이어지게 한다는 사실을 말이다.

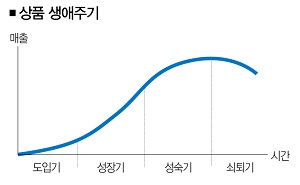

타이밍을 맞춰라 = 히트상품을 만들려면 상품출시 시점을 잘 맞추어야 한다. 식품업계에 따르면 동일한 상품이라도 때 이른 시판으로 빛을 못보고 조기에 퇴출된 사례가 있는 반면 적절한 시기에 정확한 수요예측으로 성공을 거둔 예가 많다. 삼양식품이 1985년에 시판한 요구르트 제품인 ‘요거트’는 너무 일찍 내놓아 실패한 대표적인 사례이다. 국내 첫 떠먹는 요구르트인 이 제품은 당시 마시던 액상타입 야쿠르트가 전부였던 터라 앞으로 시장이 떠먹는 타입으로 발전할 것이란 예측에서 비롯됐다.

그러나 처음부터 소비자의 주목받았던 건 아니다. 한국야쿠르트에서 4년 후 ‘떠먹는 요구르트 수퍼100’을 내놓고서야 판매가 급신장해 1990년대 요구르트의 시장을 주도했다. 반면 실패한 제품을 재단장해 성공을 이룬 사례도 적지 않다. 해태제과는 1988년 무설탕껌 ‘노노껌’을 시판했으나 시장에서 빛을 보지 못하다가 1994년 ‘덴티큐’로 이름을 바꿔 대박을 터뜨렸다. 오뚜기는 ‘열라면’을 1986년 시판했으나 인기를 끌지 못했다가 1996년 다시 선보여 농심의 신라면에 이어 2위를 지켰다. 이처럼 가끔은 리바이벌의 힘이 상상을 초월하기도 한다. 팔리는 상품을 만들기 위해선 예측할 수 있는 눈이 필요하다. 그러기 위해선 끊임없이 시장을 탐색하고 연구해야 한다. 팔리는 제품은 타이밍이 관건이다. 세상의 흐름에 반보半步 만 앞서면 된다.

김영호 김앤커머스 대표 tigerhi@naver.com 정리 | 김은경 기자 kekisa@thescoop.co.kr

김영호 김앤커머스 대표

tigerhi@naver.com

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.