저출산 대책 안 먹히는 이유

지난해 12월 국회에서 열린 ‘저출산 정책 패러다임 전환을 위한 토론회’에서 장지연 한국노동연구원 선임연구위원은 “저출산을 원인이 아닌 결과로 봐야 한다”면서 “우리 사회가 어떤 문제를 갖고 있어서 이런 결과(저출산)를 낳게 됐는지 헤아려야 답을 찾을 수 있다”고 주장했다. 더스쿠프(The SCOOP)가 저출산 정책이 안 먹히는 이유를 취재했다.

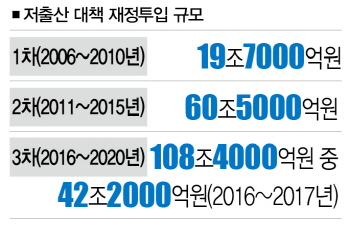

1.05명. 합계출산율(여성 1명이 평생 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 자녀수)이 반등의 기미를 보이지 않는다. 오히려 2016년(1.172명)보다 0.12명 줄었다. 그러자 “그동안 쏟아부은 돈이 얼만데 출산율이 올라가기는커녕 되레 더 떨어졌느냐”는 비판이 나온다. 그도 그럴 것이 2006년부터 2017년까지 정부는 120조원이 넘는 돈을 저출산 정책에 썼고, 앞으로 쓰겠다고 계획한 예산도 60조원이 넘는다.

그렇다면 우리나라는 180조원을 쓰고 나면 17년째 지속하고 있는 초저출산국(합계출산율 1.3 미만)에서 탈출할 수 있을까. 안타깝게도 그럴 가능성은 희박하다. 정책이 제대로 먹혀들고 있지 않기 때문이다.

합계출산율이 점점 감소하자 2005년 노무현 정부는 저출산ㆍ고령사회기본법을 제정하고, ‘저출산고령사회위원회’를 구성해 2006년부터 본격적으로 저출산에 대응하는 정책을 폈다. 제1차(2006~2010년)ㆍ2차(2011~2015년)ㆍ3차(2016~2020년) 저출산ㆍ고령사회기본계획도 세웠다. 최종 목표는 합계출산율 1.5명.

1ㆍ2차기본계획의 비전은 ‘출산과 양육에 장애가 없는 환경 조성’이었다. 1차 기본계획은 출산장려 정책을 주요 축으로 삼아 영유아 보육ㆍ교육비 지원을 확대하고, 방과후학교와 양질의 육아인프라를 확충한다는 중점과제를 세웠다.

거기서 뻗은 수행과제만 96개. 예산은 19조7000억원을 책정했다. 2차 기본계획은 출산과 육아 문제를 개인이 아닌 사회문제로 인식하고 저소득층 중심이던 지원 대상을 중산층까지 확대했다. 95개의 과제를 수행하기 위해 책정한 예산은 60조5000억원이었다. 하지만 정책적 대응이 미흡하다는 비판을 받았다.

현재 진행 중인 3차 기본계획은 어떨까. 총 81개의 수행과제를 위해 108조4000억원이 책정됐고, 이중 42조2000억원을 투입했다. 1ㆍ2차 기본계획보단 종합적이고 구조적인 접근을 하고 있다는 평가를 받지만, 여전히 주요 골자는 보육에서 벗어나지 못하고 있다는 지적이다. 지난해 12월 문재인 대통령이 “지금까지의 저출산 대책은 실패했다”고 말한 데 이어 최근 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 “그동안의 저출산 대책을 전면 재검토하겠다”고 말한 것도 쏟은 예산만큼 효과가 없었다고 판단했기 때문이다.

과거 정부의 저출산 정책은 왜 출산율에 먹혀들지 않았던 걸까. 이를 두고 과거의 저출산 정책이 기혼부부, 보육에만 초점을 맞췄던 탓이라고 보는 분석이 많다. 2013년엔 보육비 전액지원 대상 확대를 위해 5조2000억원을 썼고, 2015년엔 신혼부부 주거부담 경감을 위해 1조원의 예산을 투입하는 등 보육 정책이 중심이었다. 그런데 여기엔 한가지 전제가 깔려 있다. 바로 결혼이다. 결혼을 한 기혼부부에게 주어지는 혜택들이다.

보육에만 집중한 과거 정책들

하지만 지금 우리 사회는 어떤가. 결혼 자체를 꺼리고 있다. 2006년 27.8세였던 초혼연령은 2016년 30.1세로 늦춰지고, 33만건이던 혼인건수가 10년 만에 28만건으로 감소했다. 접근 방식 자체가 잘못됐다는 얘기가 나오는 이유다.

신윤정 한국보건사회연구원 연구위원의 말을 들어보자. “정부가 아무리 지원을 많이 한다고 해도 근본적으로 사회가 바뀌지 않으면 출산율 반등은 쉽지 않다. 청년들은 취직하기 어렵고, 결혼해 아이를 낳아도 교육비가 너무 많이 든다. 지금 우리 사회는 사회보장으로 이걸 다 커버할 수 있는 구조가 아니다.”

정재훈 서울여대(사회복지학) 교수의 판단도 비슷하다. 정 교수는 “삶의 질이 좋아져야 아이 낳아 키울 생각도 하는 것”이라며 “특히 출산의 주체인 여성의 삶의 질은 상대적으로 더 떨어지기 때문에 아무리 정책을 펼쳐놓는다 해도 출산율로 연결이 되지 않는 것”이라고 꼬집었다.

“여성이 경험하는 삶의 조건은 남성보다 더 열악하다. 임금격차, 유리천장, 경력단절 등 여성의 삶의 질을 떨어뜨리는 조건이 숱하기 때문에 출산율이 낮아질 수밖에 없다. 출산율을 높이고 싶다면 무엇보다 ‘성평등’이 전제가 돼야 한다. 하지만 우리 사회에서는 여전히 성평등이 범정부 의제가 아닌 여성가족부의 의제로 그치고 만다. 그러다보니 모든 정책에 성평등이 녹아 있지 않다. 여성의 일ㆍ가정 양립? 아니다 ‘남녀의 일ㆍ가정 양립’이 돼야 한다.”

출산율 반등에 성공한 스웨덴이 그랬다. 양성평등에 기반을 둔 정책을 펼친 결과 여성의 사회참여율이 높아졌을 뿐만 아니라 출산율도 상승했다. 스웨덴에선 아이를 낳으면 부모가 나눠 사용할 수 있는 480일간의 육아휴직이 제공된다. 주목할 것은 각각 90일을 의무적으로 사용해야 한다는 거다. 우리 사회가 곱씹어 봐야 할 문제다. 물론 여기엔 정부뿐 아니라 기업의 적극적인 참여와 지원이 필요하다는 숙제도 있다.

‘출산율’ 집착 버려야

전문가들은 출산율이 낮다고 출산율 자체에만 집중하는 정책적 접근은 잘못됐다고 지적한다. 왜 아이를 낳지 않느냐고 비난하기 전에 왜 아이를 낳지 않으려고 하는지를 봐야 한다는 얘기다. 다시 정 교수의 말이다. “2020년까지 합계출산율을 1.5로 올리겠다고 하는데 도대체 어떤 국가에서 이런 식으로 접근을 하는가. 산아제한 한다고 피임도구 제공하는 식의 과거와 같은 접근은 안 된다.”

정책으로 출산율을 올리는 건 쉽지 않은 일이다. “이만큼의 예산을 투입했으니 출산율이 이만큼 올라야 한다”는 식의 접근방식도 무모하다. 하지만 지금까지의 저출산 정책은 출산율이라는 숫자에만 방점이 맞춰져 있었다. 현 정부에선 노골적으로 인구 정책적 접근을 하지 않는다는 게 다행이라면 다행이다.

김미란 더스쿠프 기자 lamer@thescoop.co.kr

김미란 기자

lamer@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.