“왜 카드는 안에 있어야 해?”

“왜 카드를 휴대전화 케이스에 넣게 했을까?” 청년사업가 양지호(28) 프레임바이 대표는 예쁘게 생긴 현대카드 공유오피스 카드형 키를 휴대전화 케이스 밖에 붙이고 다녔다. 패션의 완성이 구두인 것처럼 휴대전화 케이스의 완성을 ‘카드’로 하고 싶었다. 우연인지 필연인지 이 발상은 그의 첫 아이템이 됐고, 정태영 현대카드 부회장의 마음까지 사로잡았다. 더스쿠프(The SCOOP)가 카드로 휴대전화 케이스의 고정관념을 깬 양지호 대표의 이야기를 들어봤다.

![양지호 프레임바이 대표는 “생활에 이로움을 줄 수 있는 새로운 프레임의 제품을 만들고 싶다”고 말했다.[사진=천막사진관]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/201807/30906_37602_3823.jpg)

스물여덟 젊은 CEO. 그의 뚝심은 열여덟살 때도 다르지 않았다. 미대 입시를 준비하던 그는 반대하는 부모님을 설득해 영국 유학길에 올랐다. 디자인을 제대로 공부하고 싶어서였다. “영국 킹스턴대에서 가구ㆍ제품 디자인을 전공했어요. 영국에 가선 충격의 연속이었죠. 고등학교 때부터 가구를 만들어 사용해온 친구들 때문이었죠.” 고삐를 바짝 당긴 그는 전체 수석으로 학교를 졸업했다. 그의 ‘디자인 인생’은 그렇게 열렸다.

2014년 군복무를 마친 그는 다시 고민에 빠졌다. 디자인 회사를 창업하고 싶었지만 자금이 부족했다. 유학 시절 디자인 회사에서 인턴생활을 하고, 시간제 교수로 일해서 번 돈 1000만원과 부모님께 빚을 진 1000만원이 전부였다. 더욱이 한국은 디자이너가 브랜드를 키우기에 척박한 땅이었다. 하지만 그는 포기하지 않았다.

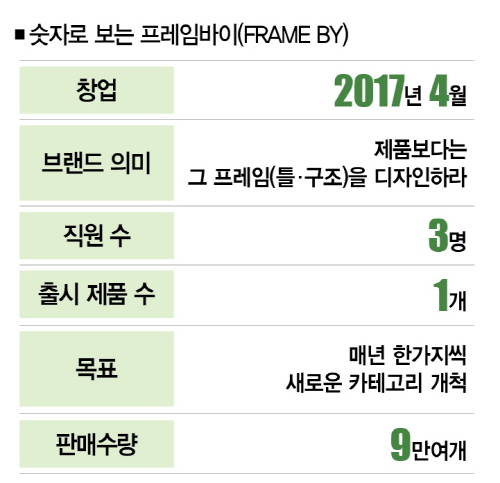

“한국의 한가지 장점은 모든 공장이 다 있다는 거예요. 하루 안에 전국 공장을 다닐 수 있죠. 발로 뛴다면 비용을 절감할 수 있다고 생각했어요.” 양 대표는 지난해 4월 프레임바이(FRAME BY)를 창업하고, 현대카드가 운영하는 공유오피스 스튜디오블랙에 둥지를 텄다. 프레임바이는 ‘제품보다는 그 프레임(틀ㆍ구조)을 디자인하라’는 의미를 담고 있다.

사명社名에서 연상되듯 그의 창업 아이템은 플라스틱 학교 의자였다. “학교 의자는 남학생 중심이에요. 획일적으로 만들었다는 거죠. 그래서 대다수의 학생이 자신에게 맞는 의자에 앉지 못해요. 이걸 바꾸면 좋지 않을까라고 생각했죠.” 하지만 플라스틱 의자를 만드는 건 쉬운 일이 아니었다. 수십억원의 금형 제작비 때문이었다. 그는 작게 시작하기로 했다.

플라스틱 제품 중 사람들이 쉽게 접할 수 있는 것을 찾던 중 우연히 현대카드 공유오피스의 카드키가 떠올랐다. “현대카드 공유오피스의 카드키가 있었는데, 정말 예뻤어요. 자주 쓰기도 하고, 예뻐서 휴대전화 케이스 뒤에 양면 테이프로 붙이고 다녔죠. 그때 자랑하고 싶은 카드를 휴대전화 케이스에 붙일 수 있게 만들면 어떨까라는 아이디어가 스첬어요.” 양 대표는 두껍지 않으면서 카드가 돋보이는 케이스를 만들기로 했다. 카드 크기만큼 케이스를 뚫어 카드 전면이 드러나는 제품이다. ‘카드’로 케이스 디자인을 완성하는 셈이다. 다양한 카드와 콜라보레이션이 가능하다는 게 장점이다.

플라스틱 의자와 고배

하지만 사업성이 확인되지 않은 상태로 플라스틱 금형을 제작하는 건 무리수였다. 양 대표는 자신의 아이디어를 확인해 보고 싶었다. “여러 글로벌 업체와 협업해 다양한 카드를 생산하는 일본 기업에 다짜고짜 전화를 걸었어요. 30분 만에 영어 가능 직원을 찾았는데, 제가 일본어를 못해서인지 금세 흥미를 잃더라고요.” 양 대표는 일본어를 잘하는 친구에게 부탁해 사업보고서를 일본어로 번역했다. 일본어판 사업보고서를 메일로 보내자 긍정적인 신호가 돌아왔다. 글로벌 애니메이션 기업과 협업도 계획됐다.

사업성을 확인한 양 대표는 시제품을 만들기 위해 전국 금형공장 20여곳을 찾아다녔다. 초짜사장을 받아줄 공장은 많지 않았다. “공장 옆 모텔에서 쪽잠을 자고 다음날 다시 찾아갔어요. 그렇게 하나씩 거래처를 뚫어갔죠.”

하지만 계약이 차일피일 미뤄지더니 결국 무산됐다. 초짜사장의 첫 실패였지만 더 좋은 기회가 찾아왔다. 그의 활동을 유심히 지켜보던 현대카드 공유오피스의 한 직원이 현대카드 관계자에게 내용을 전달한 게 계기가 됐다. ‘세로카드’를 출시한 지 얼마 안 된 현대카드에도 카드를 홍보할 수 있는 좋은 아이템이었다.

![4000여개의 시제품, 숱한 시행착오를 거쳐 완성된 프레임바이의 휴대전화 케이스.[사진=프레임바이 제공]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/201807/30906_37637_643.jpg)

때마침 정태영 현대카드 부회장이 공유오피스에 입주한 창업자들에게 강연을 하러 방문했고, 양 대표에게 프레젠테이션 기회가 주어졌다. 시간은 단 5분. “어안이 벙벙했어요. 내로라하는 디자인 팀을 갖춘 현대카드가 저처럼 경험 없는 디자이너의 손을 잡아줄 거라곤 생각 못했죠.” 프리젠테이션 이후 현대카드는 이 휴대전화 케이스를 3만개 선주문했다. 양 대표로선 생각지도 못했던 성공이었다. 혼신의 힘을 쏟아냈다. 수정을 반복하면서 찍어낸 시제품만 4000개에 달했다.

매력 느낀 정태영 부회장의 선택

“똑같아 보이는 카드도 가로ㆍ세로 두께가 모두 달라요. 각기 다른 카드가 흘러내리지 않게 하는 방법을 찾는 데 오래 걸렸어요.” 답은 탄성력에 있었다. 카드에 손상이 가지 않을 만큼 휘어지게 해 카드가 흘러내리지 않고 부드럽게 빠지도록 했다. 그렇게 세상에 나온 프레임바이 케이스는 현대카드 주문량을 포함해 9만여개가 판매됐다.

“디자이너가 직접 제품을 양산해 판매하기엔 시장 환경이 녹록지 않아요. 소량생산을 하기 때문에 단가를 맞추기도 어렵죠. 그럼에도 극복할 수 있는 방법을 찾는 것도 디자이너의 역할이라고 생각해요.” 양 대표는 매년 한가지씩 사람들의 생활을 좋은 방향으로 이끌 수 있는 제품의 카테고리를 개척하는 게 목표다. “제품이 넘쳐나는 데 또하나의 제품을 만들기보다는 그동안 없었던, 생활에 이로움을 줄 수 있는 새로운 프레임의 제품을 만들고 싶습니다.”

이지원 더스쿠프 기자 jwle11@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?