벼랑에 몰린 대기업 외식업체

그들에게 남은 세가지 선택지

‘다 같이 맛있는 거 먹으러 가자’며 패밀리 레스토랑이나 뷔페를 찾던 시대는 지났다. 외식 트렌드의 변화로 우후죽순 생겼던 대기업 외식업체 매장도 빠르게 줄어들었다. 이들에게 남은 선택은 세 개다. 새로운 사업을 하거나, 매장을 효율적으로 만들거나, 외식사업을 아예 접거나다. 더스쿠프(The SCOOP)가 대기업 외식업체들의 각양각색 생존법을 취재했다.

![뷔페·패밀리 레스토랑 중심의 대기업 외식사업은 사양길을 걷고 있다. [사진=게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202005/39522_54461_5240.jpg)

외식하자며 1인당 1만~3만원 안팎의 가성비 좋은 뷔페를 찾거나, 모처럼 칼질하자며 패밀리 레스토랑을 찾는 풍경이 조금씩 사라지고 있다. 요즘 소비자는 ‘맛있는 것’을 먹기 위해 SNS를 켠다. 간판조차 없는 조그마한 가게라도, 도무지 식당 같아 보이지 않아도 SNS에 ‘맛집’이란 소문이 돌면 수십명이 기꺼이 줄을 선다. 3~4년 전부터 동네의 목 좋은 곳에 들어섰던 뷔페나 패밀리 레스토랑이 자취를 감춘 건 이런 이유에서다. SNS로 인한 생활상의 변화가 대기업 외식사업의 몰락을 부추겼다는 거다. 요즘 세태를 살펴보면, 적절한 분석이다.

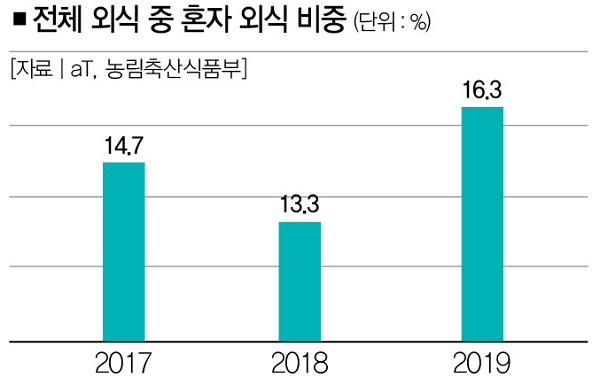

부쩍 늘어난 1인 가구는 여럿이 음식을 나눠먹는 외식 형태에 영향을 미쳤다. 가령 혼밥이 늘었고, 데우기만 하면 그럴듯한 요리를 만들 수 있는 가정간편식(HM R) 시장이 커졌다. 대기업 외식사업의 기둥뿌리를 흔든 또 다른 요인은 외식 소비 행태의 변화다.

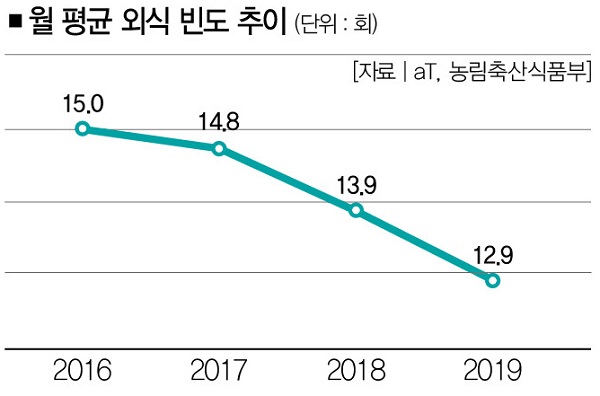

한국농수산식품유통공사(aT)와 농림축산식품부의 ‘2019년 국내 외식 트렌드 조사 보고서’에 따르면 외식 빈도는 2016년 월평균 15회에서 지난해 12.9회으로 줄었다. 지난해 평균 방문 외식비는 1만2559원으로, 배달 외식비(1만4556원)보다 적었다. 외식 자체를 줄이는 데다, 매장 방문보다 배달을 선호한다는 거다. 이런 상황에서 대기업 외식업체의 생존전략은 각양각색이다. 더하거나, 줄이거나, 없애거나다.

■더하거나 = 애슐리·자연별곡 등을 운영하는 이랜드이츠는 색다른 시도에 나섰다. 대표 뷔페 브랜드인 애슐리를 통해 캐릭터 사업을 시작한 거다. 지난해 하반기부터 핵심 매장에 캐릭터 상품 매장 ‘애슐리 스토어’를 열고 디즈니 인형 등을 판매하고 있다. 최근엔 자체 캐릭터도 출시했다. 애슐리 4대 시즌메뉴(새우·치즈·딸기·갈릭)를 각각 동물로 형상화한 캐릭터는 귀여운 비주얼로 소비자의 호응을 얻고 있다.

이랜드이츠 관계자는 “캐릭터 사업의 장기적인 수익성을 위해 자체 캐릭터를 만들었다”며 “부모와 함께 애슐리 매장을 방문한 어린이 고객을 사로잡을 수도 있다”고 말했다. 이어 “향후 출시할 어린이용 HMR 제품에도 캐릭터를 적용할 것”이라고 덧붙였다. 캐릭터를 통해 자녀 동반 가족 고객을 집중 공략하겠다는 얘기다.

■줄이거나 = 이랜드이츠와 달리 부진한 매장을 줄이고 알짜 매장을 효율적으로 운영하는 곳도 있다. CJ푸드빌의 패밀리 레스토랑 브랜드 빕스(VIPS)는 대표적 사례다. 빕스는 최근 프리미엄스테이크, 샐러드, 디저트, 수제맥주 등 상권별 특화 매장을 만드는 데 집중하고 있다. 이 때문에 매장 수(42개·홈페이지 기준)는 2015년(92개)보다 절반 넘게 감소했지만 적자폭을 크게 줄이는 데 성공했다. 빕스는 올해 흑자전환을 기대하고 있다.

신세계푸드의 한식 뷔페 올반의 행보도 빕스와 비슷하다. 론칭 6년 만에 지점을 3개(센트럴시티점·영등포점·센텀시티점)만 남기며 폐업 수순을 밟는 듯했던 올반은 남은 매장을 프리미엄화하는 승부수를 띄웠다. 지난 2월부턴 영등포점·센텀시티점 메뉴의 가짓수를 늘리고 디저트로 상하목장 아이스크림, 폴바셋 커피를 제공하고 있다.

대형 패밀리 레스토랑의 한 관계자는 “특화 매장의 가능성은 충분하다”고 말했다. “어린아이가 있는 가정에선 외식할 때 갈 곳이 마땅치 않다. 매장이 좁으면 아이에게 위험하고, 고급식당은 아이와 함께 가는 것 자체가 어렵다. 이들에게 매장이 넓고, 아이를 위한 서비스를 기본적으로 제공하는 특화 매장은 좋은 ‘놀이터’가 될 것이다.”

■없애거나 = 하지만 생존전략을 짜는 대신 사업을 접은 곳도 있다. 지난 4월 삼양그룹의 삼양F&B는 샐러드·그린 레스토랑 ‘세븐스프링스’의 문을 닫았다. 삼양그룹 측은 “전반적으로 외식업 자체가 어렵다”면서 “글로벌 시장 진출, 스페셜티 등 그룹 차원에서 지향하는 목표에 집중하기 위해 외식사업을 철수하기로 결정했다”고 밝혔다. 장기적으로 외식사업이 먹거리가 되긴 어려울 것으로 판단한 거다.

사실 외식업을 접는 분위기는 2016년에 형성됐다. 그해 1세대 패밀리 레스토랑인 베니건스는 국내 시장에서 철수했고, 아웃백스테이크하우스는 사모펀드에 매각됐다. 국내 외식 시장은 수년 전에 이미 살아남기 힘든 환경이 됐다는 얘기다.

이런 다양한 전략에도 대기업 외식사업의 미래를 긍정적으로 점치긴 어렵다. 외식 트렌드가 예전처럼 ‘오프라인’으로 돌아갈 가능성이 거의 없기 때문이다. 매출은 줄어드는데 임대료나 인건비를 꾸준히 내야 한다는 점도 단점이다. 그렇다면 대기업 외식업체가 장기적으로 생존하려면 어떻게 해야 할까.

김영갑 한양사이버대학교(외식프랜차이즈 MBA) 교수는 “지금 같은 경영 방식으론 몰락을 피할 수 없을 것”이라고 꼬집었다. “외식사업을 하는 대기업의 주업종은 제조업이나 유통업이다. 제조업은 원가 절감이 중요하고, 유통업은 명품 판매가 중요하다. 둘 다 외식업에선 통하지 않는 전략이다. 외식업에선 소비자에게 경험적인 서비스를 제공해야 지속성을 가질 수 있다.”

김 교수는 대기업 외식업체들에게 이렇게 조언했다. “온라인 시대가 와도 결국 오프라인 채널이 중요하다. 매장에 소비자를 오게 만드는 건 ‘먹거리’다. 대기업이 외식사업을 가벼이 여기면 안 되는 이유다. 장기적으로 생존하려면 외식업에 진짜 필요한 서비스가 무엇인지 파악하고, 운영 마인드 자체를 바꿔야 한다.”

심지영 더스쿠프 기자

jeeyeong.shim@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?