한국 OTT 공짜 마케팅의 명암

코로나19로 ‘집콕’ 생활을 하는 현대인에게 OTT(Over The Top)는 오아시스와 다름없다. 월 1만원 남짓한 비용으로 다양한 콘텐트를 무한정 누릴 수 있어서다. 하지만 국내 OTT 업계는 생각만큼 유료고객이 늘지 않는다면서 ‘무료 마케팅’을 강화하고 있다. 이통3사가 요금제에 OTT 무료 서비스를 덧붙이는 건 대표적 사례다. 하지만 무료 마케팅이 국내 OTT를 무너뜨리는 단초로 작용할 것이란 지적도 나온다. 더스쿠프(The SCOOP)가 한국 OTT 공짜 마케팅의 명암을 취재했다.

![웨이브는 SK텔레콤의 고가 요금제를 이용하면 무료로 이용할 수 있다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202008/40406_56314_5934.jpg)

코로나19 확산이 되레 호재인 시장이 있다. 다름 아닌 OTT(Over The Top)다. 사회적 거리두기에 따른 ‘집콕 일상’으로 OTT 이용량이 급증할 가능성이 높아서다. 이런 분위기는 ‘웨이브(2019년 8월ㆍSK텔레콤+지상파 방송사)’ ‘시즌(KT)’ ‘유플러스 모바일tv(LG유플러스)’ ‘티빙(CJ ENM-JTBC)’ 등 OTT 서비스를 출시했거나 출시 예정인 국내 사업자에게도 호재임에 틀림없다.

실제로 방송통신위원회는 올해 국내 OTT 시장 규모가 7801억원으로 전년(63 45억원) 대비 22.9% 성장할 것으로 내다봤다. 하지만 정작 업계 분위기는 밝지 않다. 코로나19로 인한 성장의 과실을 넷플릭스를 비롯한 글로벌 업체들이 낚아챌 공산이 크다는 이유에서다. 서비스를 새롭게 단장했고 시장 전망도 밝은데, 왜 이런 비관론이 나도는 걸까.

국내 OTT 사업자의 설명을 들어보자. “대단한 미래 먹거리 시장으로 평가받고 있지만 현실은 딴판이다. 생각보다 유료로 이용하는 고객이 많지 않다. 혹자는 시간이 지나면 음원시장처럼 커질 것으로 점치지만 장밋빛 전망에 불과할 수 있다. 그때가 언제 올지 알 수 없을뿐더러 그때까지 업체들이 흔들리지 않고 콘텐트에 투자를 할 수 있을지도 의문이다. 글로벌 업체들은 한국이 아니더라도 고객이 많기에 콘텐트 투자를 멈추지 않겠지만, 토종 업체들의 얘기는 다르다. 유료 고객이 적으면 언제까지고 적자만 봐야 한다.”

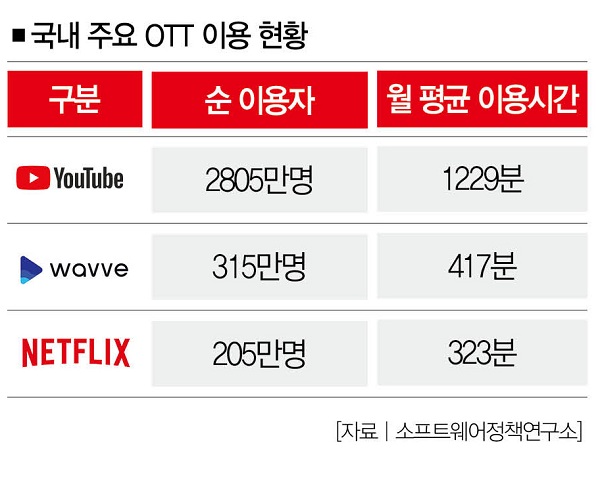

실제로 국내 ‘OTT 유료고객’은 많지 않다. 정보통신정책연구원에 따르면 국내에서 디지털 콘텐트에 비용을 내고 서비스를 이용하는 국민의 비중은 11.3%(2018년 기준)에 불과했다. 이중 ‘음악 서비스(18.4%)’의 이용 비율이 가장 높았다.

OTT의 영역인 ‘동영상ㆍ영화(15.1%)’는 ‘게임(15.4%)’ ‘신문ㆍ잡지ㆍ책(15.3%)’에 이어 4번째 순위였다. 유료 OTT 시장이 아직은 활성화하지 못했다는 방증이다. 이는 ‘동영상 콘텐트=유료’라는 인식이 아직 국내에서 자리 잡지 못했기 때문으로도 해석할 수 있다.

아직은 작은 시장 파이

관건은 ‘OTT=유료 서비스’란 인식이 언제쯤 생기느냐다. 가까운 미래는 아닐 공산이 크다. 지금도 업체들이 ‘무료 마케팅’에 의존하고 있어서다. 대표적인 게 ‘첫달 무료 이용’이다. 흥미로운 콘텐트를 채워 무료로 유혹한 뒤 유료고객으로 끌어들이겠다는 전략이다.

넷플릭스ㆍ유튜브도 ‘첫달 무료’를 내걸고 있다는 점을 감안하면 색다를 건 없지만, 국내 OTT 업체들이 더 공격적이다. ‘첫달 무료’ 외에도 다양한 무료ㆍ할인 마케팅을 벌이고 있기 때문이다.

이동통신3사가 운영 중인 서비스가 특히 그렇다. 요금제에 OTT 무료 가입혜택을 붙이는 방식으로 마케팅을 펼치고 있다. 가령, SK텔레콤은 5GX프라임(월 8만9000원) 요금제를 선택하는 소비자에게 웨이브를 무료로 쓸 수 있는 혜택을 제공하고 있다.

KT 5G 슈퍼플랜플러스(월 9만원) 요금제에 가입한 소비자는 ‘시즌(KT OTT)’을 무료 이용하는 게 가능한 ‘구독권 혜택 상품’을 선택할 수 있다. LG유플러스 역시 5G 스마트(월 8만5000원)를 고른 소비자에게 유플러스 모바일tv의 기본 월정액에 무료 가입할 수 있는 혜택을 마련했다.

‘OTT 무료제공’이란 혜택을 통해 고가요금제의 가입자를 모으는 건 이통사 수익구조에는 긍정적이다. 하지만 토종 OTT시장의 장기전망을 따져봤을 때도 그런지는 의문이다.

이동통신요금은 대부분 2~3년의 약정계약으로 결정된다. 그 기간에 OTT를 무료로 쓸 수 있다는 얘기다. 문제는 2~3년이 지난 후다. “이제 OTT를 보고 싶다면 돈을 내야 한다”고 공지하면 소비자가 저항할 가능성이 높다. ‘국내 OTT=무료, 글로벌 OTT=유료’란 엉뚱한 인식이 생길 수도 있다.

이 전략으로 이통사가 가입자를 좀 더 쉽게 유치할 순 있겠지만 OTT의 잠재적 고객을 확보하는 덴 어려움이 따를 것이란 얘기다. 국내 OTT 업계 관계자는 “‘토종 OTT는 제값을 내고 이용할 만한 서비스가 아니다’란 인식이 국내 소비자 사이에서 번지기 시작하면 심각한 유료 가입자 이탈 현상을 겪게 될지도 모른다”면서 “넷플릭스와 유튜브에 대응하겠다면서 합종연횡을 꾀한 것도 다 물거품이 될 것”이라고 꼬집었다.

유료 고객 확보가 관건

이는 심각한 문제다. OTT의 경쟁력은 ‘유료회원’에 달려있기 때문이다. 유료 고객 확보가 더딜수록 시장 경쟁력이 뒤처지는 악순환에 빠질 수도 있다. 이유는 별다른 게 아니다. OTT 시장의 성공 방정식은 이미 굳어졌다. 콘텐트를 자체 제작하고 해당 플랫폼에서만 볼 수 있게끔 소비자를 묶는 넷플릭스식 ‘오리지널’ 전략이다.

이를 위해선 콘텐트를 직접 제작해야 하는데, 여기에 드는 비용이 만만치 않다. 웨이브만 해도 2023년까지 3000억원의 콘텐트 투자를 공언한 상황이다. 이만한 투자가 알찬 성과로 이어지려면 유료 고객의 확대가 뒤따라야 한다.

콘텐트 제작업계 관계자는 “플랫폼 이용권이 제값을 받지 못하면 OTT 사업자뿐만 아니라 콘텐트 생산자에게 줄 비용이 낮아져 콘텐트 질도 악화할 수밖에 없다”면서 “그렇다고 수익모델을 광고로만 한정하면 UI가 지저분해져 이용자가 떠나는 악순환이 벌어지게 될 것”이라고 말했다.

김다린 더스쿠프 기자

quill@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?