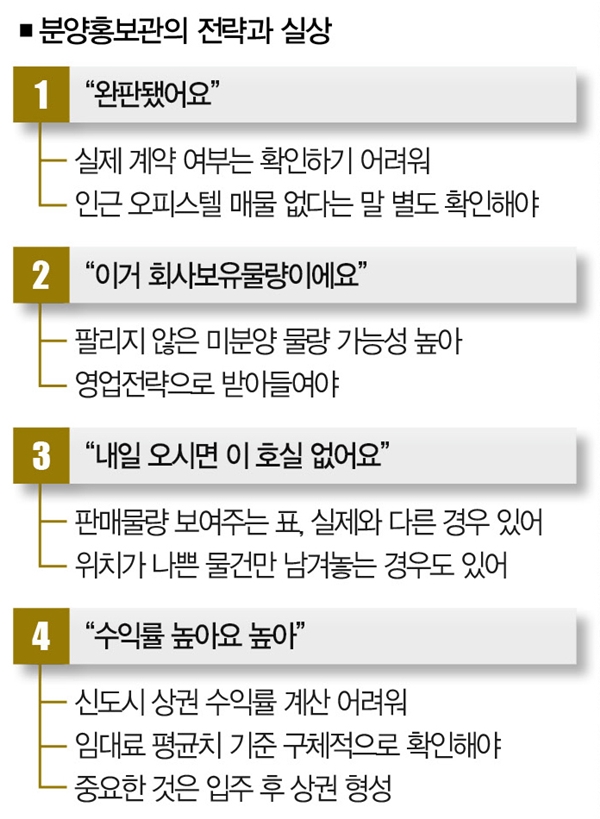

분양홍보관에서 현혹되지 않는 법

경기침체가 장기화하니 ‘안전자산을 보유해야 한다’는 인식이 커지고 있다. 주택 가격이 너무 높아 진입하지 못하는 사람들은 비교적 적은 금액으로 투자할 수 있고 대출 규제가 느슨한 수익형 부동산으로 눈을 돌리기도 한다. 분양홍보관에서 설명을 들으면 정말 좋은 기회가 찾아온 것 같기도 하다. 정말 그럴까. 더스쿠프(The SCOOP)가 분양홍보관에서 현혹되지 않는 방법을 찾아봤다. 매매 계약서를 쓰기 전 되짚어 볼 만한 것들이다.

![수익형 부동산의 분양홍보관에서 얻는 정보는 다시 확인할 필요가 있다.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202010/41214_58069_2159.jpg)

거리를 걷다가 오피스텔을 홍보하는 사람들을 만난 경험이 한번쯤은 있을 것이다. 거절하고 그냥 가려고 하지만 ‘손님을 데려오지 못하면 내일 출근을 장담할 수 없다’는 말에 속는 셈 치고 분양홍보관에 들어가 봤다는 사람들도 심심찮게 만날 수 있다. 이런 분양홍보관은 대부분 수익형 부동산을 다룬다. 오피스텔·상가·지식산업센터 같은 부동산 말이다.

분양홍보관에 들어가면 으레 ‘과장’이라고 자신을 소개하는 직원이 명함을 내민다. 그러면서 설을 푼다. “오피스텔이 만들어질 지역이 신도시입니다. 이미 분양한 다른 오피스텔도 전부 완판이 됐습니다.” 무심코 듣다 보면 정말 좋은 기회가 온 것 같기도 하다. 금리가 제로 수준인 데다 집값은 오르고 있으니 적은 돈으로 오피스텔이나 상가를 사보는 것도 나쁜 선택은 아닌 것 같다. 이러다보면 ‘임차 수요가 많고 세금 혜택도 있는 지식산업센터는 어떨까’란 생각까지 떠오르기 마련이다.

분양홍보관에선 정말 괜찮은 선택을 할 수 있을까. 자! 분양홍보관의 모습을 다시 떠올려보자. 직원들은 분양홍보관의 한쪽 벽을 크게 덮은 지역도 앞에서 새로 만들어지는 지하철이나 산업 단지를 소개한다. 대기업이 입주하면 협력사들도 함께 들어오고 회사 주변의 임대 수요도 풍부할 것이라는 설명을 덧붙인다. 주변 오피스텔도 모두 완판돼 매물을 구하기 쉽지 않을 것이란 조언도 더해준다. 하나씩 확인해보자. 주변 오피스텔이 완판됐다는 건 어떻게 알 수 있을까.

■완판 신화 정말일까 = 일반인이 완판 여부를 확인하는 건 쉽지 않다. 소유권을 확인하려면 소유권이 이전되고, 부동산 등기부등본에 소유주의 이름이 올라와야 한다. 건물이 완공되지 않은 상태에선 소유권 이전이 이뤄지지 않으니 정확한 소유 관계를 파악할 수 없다. 분양홍보관에선 그 지역의 실상을 정확하게 확인할 수 없다는 얘기다.

여기서 잠깐. 분양홍보관 직원들이 ‘오늘내일 완판될 수 있으니 빨리 결정하는 게 좋다’고 조언해도 마찬가지다. 조급증은 화를 부르게 마련이라는 걸 잊어선 안 된다. 부동산 투자의 기본은 ‘귀동냥’이 아니라 ‘발품’이다.

■회사보유물량 정말 있을까 = 분양홍보관에 발을 들여놓은 사람이 쉽게 계약하지 않는다면 직원들은 이런 말을 꺼내기 마련이다. “회사 보유분으로 가지고 있던 특별 물량을 풀어 놓는 겁니다. 기존 분양 때보다 10% 정도 가격도 더 내려갔습니다. 놓치지 않으려면 100만원이라도 계약금을 넣고 가시는 게 좋아요.” 일단 이 말은 절반은 맞고 절반은 틀릴 수 있다.

분양업계 관계자의 말을 들어보자. “현장에 있다 보면 모든 물량이 다 팔리는 경우도 있지만 미분양으로 남을 때도 있다. 이럴 때 분양 관계자들은 비슷한 수법을 쓴다. 절반 이상 팔린 시점에서 완판이라는 현수막을 내걸고 이를 회사보유물량이라는 이름으로 분양한다.”

인기 있는 상품으로 포장하지만 실제론 남은 물건일 수도 있다는 거다. 사실 분양업체로선 사용할 수밖에 없는 전략이기도 하다. 계약 시점을 넘겼는데도 완판되지 않는다면 ‘미분양이 났다’는 소문이 꼬리를 물 거고, 그렇다면 남은 물량을 분양하는 데 어려움을 겪을 가능성이 높기 때문이다. 그래서 팔아야 하는 입장에선 ‘잘 팔리는 상품’처럼 소개하는 게 무엇보다 중요하다. 결국 ‘회사보유물량’은 ‘미분양 물량’을 포장한 말일 공산이 크다는 얘기다.

■선착순 정말일까 = 어쨌거나 분양홍보관에서 특정 부동산을 계약할 의사가 생겼다고 가정하자. 이럴 때 홍보관 직원들은 ‘선착순 동호수 배정’이란 카드를 꺼내 든다. 직원이 보여주는 층별 안내 이미지 속 일부 호실은 이미 주인이 결정돼 회색이나 빨간색 등으로 표시돼 있기도 하다. 일반인의 눈엔 ‘색이 변하지 않은 호실’이 들어올 수밖에 없고, ‘지금 이 호실을 분양받지 못한다면 같은 조건의 기회가 다시 오지 않을 수도 있다’는 조급증이 발동한다.

![상가 수익률의 흥망은 상권에 달려있다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202010/41214_58071_2318.jpg)

그럼 이런 표시는 정말 해당 호실이 팔렸다는 걸 의미할까. 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있다. ‘판매 완료’라고 적힌 표시는 위치가 좋지 않은 호실을 판매하기 위한 ‘꼼수’일 가능성을 배제할 수 없다.

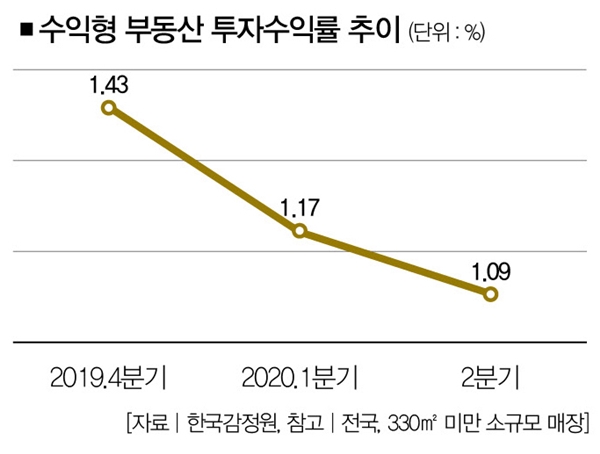

■수익률 예상 정확할까 = 그럼에도 수익형 부동산을 사야겠다는 생각이 강해졌다고 치자. 이 상황에선 반드시 따져봐야 할 게 있다. 수익형 부동산의 수익률이다. 이 때문인지 일부 분양홍보관에선 수익률을 함께 제시하면서 홍보를 한다. 수익률은 임차인이 낼 임차보증금과 내가 투입해야 하는 자금, 그리고 임대료·대출이율 등을 고려해 계산한다. 대부분 상가 분양에서 제시되는 수익률은 5~6%대다.

이때 아직 입점하지도 않은 상가의 임대료는 인근 시세에 맞춘다. 상권이 형성돼 있는 곳이라면 이런 예상대로 맞아떨어질 수 있다. 하지만 신도시 등에 둥지를 틀 상가라면 임대료를 가늠하는 게 쉽지 않다. 대부분은 인접한 지역의 상가 임대료를 기준선으로 삼는데, 이 역시도 고려할 점이 많다. 상가 임대료는 일반인이 파악하기 쉽지 않아서다.

해당 지역의 임대료가 평균치인지, 일부 상가만 선별해 계산한 것인지도 알 수 없다. 수익형 부동산을 구입하기 전 ‘구체적으로 어떤 건물인지’ ‘준공 후 몇년이 지났는지’ 등 상세 내용을 스스로 파악해야 하는 이유가 여기에 있다.

무엇보다 상가는 상권의 영향을 크게 받는다. 저렴하게 샀다고 하더라도 분양받은 상가에 공실이 많다면 임차인을 찾기도 어려울 가능성이 높다. 입주 시기에 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문이다.

비교적 적은 금액으로 투자를 할 수 있다는 장점 때문에 수익형 부동산은 투자처로 주목받아왔다. 하지만 그럴수록 주의가 필요하다. 직접 알아내야 하는 정보량이 상당해서다. 계약서를 쓰기 전 고려해야 할 것이 많다는 얘기다.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?