바이아웃 인수 기업 성적표 분석

“PEF는 다르다”고 항변했지만…

경영참여형 사모펀드(PEF)가 자본시장의 핵심축으로 부상했다. ‘수익만 추구하고 지속가능성을 해친다’는 속설에도 국내 M&A 시장을 휩쓸고 있다. 몸집도 존재감도 커진 PEF는 라임ㆍ옵티머스 등 헤지펀드가 우리 사회를 흔드는 사이 ‘착한 사모펀드’란 이미지까지 덤으로 얻었다. 그렇다면 PEF는 지속가능성은 차치하고라도 실적을 끌어올리는 덴 선수일까. 더스쿠프(The SCOOP)가 PEF의 민낯을 취재했다.

![경영참여형 사모펀드가 국내 M&A 시장을 진두지휘하고 있다.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202102/42655_61333_5221.jpg)

“돈 앞에선 피도 눈물도 없다. 기업을 헐값에 사들인 뒤 가혹한 구조조정으로 몸집을 가볍게 해 비싼 값에 팔아넘기고 막대한 이익을 챙긴다.” 우리 사회가 사모펀드를 바라보는 시선은 대체로 부정적이다.

2003~2010년 외환은행을 사들이고 되파는 과정에서 막대한 시세차익과 고액배당을 챙긴 미국계 사모펀드 론스타의 그림자가 나쁜 영향을 미쳤다. 론스타는 “한국 정부의 방해 탓에 외환은행을 제때 팔지 못해 손해를 봤다”며 우리 정부에 소송까지 걸었다.

최근엔 라임ㆍ옵티머스로 대표되는 ‘사모펀드 사태’까지 터지면서 사모펀드의 위상이 땅에 떨어졌다. 라임ㆍ옵티머스는 금융시장을 유린하고 감독당국의 눈과 귀를 가리면서 불법과 탈법을 일삼았다. 그런데도 이 와중에 ‘억울하다’고 항변하는 목소리가 나온다. 경영참여형 사모펀드(PEF) 업계 한 관계자의 말을 들어보자.

“라임과 옵티머스는 PEF와는 엄연히 다른 ‘헤지펀드(전문투자형 사모펀드)’ 운용사다. 그런데 같은 꼬리표가 붙었다는 이유만으로 PEF까지 골칫덩어리로 비치고 있다. 과거 글로벌 사모펀드가 벌인 먹튀 행각도 지금은 찾아보기 어렵다. 기업을 인수하면 단기적 투기에만 집중한다는 속설 역시 오해다. 그 기업을 다시 팔아야 하는데, 진짜 가치를 높이지 못한다면 누가 사겠나.”

PEF는 헤지펀드와 다르다. 경영 개선 가능성이 높은 기업에 자본을 투입해 정상화한 다음, 기업을 되파는 일을 한다. 라임ㆍ옵티머스는 개인 고액자산가를 자금 출처로 꾀어냈지만, PEF의 돈줄은 국민연금 등 기관이란 점에서도 차이가 크다.

실제로 색안경을 끼고 보는 대중과 달리 자본시장에서의 PEF는 만능키로 꼽힌다. 각종 인수ㆍ합병(M&A) 딜을 싹쓸이할 정도다. 지난해만 해도 2010년 설립된 PEF 한앤컴퍼니가 대한항공 기내판매 사업부(8월)를 인수했고, 2006년 결성된 PEF 스카이레이크는 두산솔루스(9월)를 삼켰다. 올해 M&A 시장의 빅딜로 꼽히는 잡코리아의 본입찰적격후보(쇼트리스트)엔 CVC캐피탈ㆍTPG캐피탈ㆍ어피니티ㆍMBK 등 대형 PEF가 이름을 올렸다.

자본시장에 신선한 자극도 줬다. 국내 첫 ‘행동주의 펀드’로 불리는 KCGI는 한진그룹과 경영권 다툼을 벌이면서 ‘기업 지배구조 개선’과 ‘주주 이익 환원’이라는 화두를 던졌다. 기존 기업 못지않은 경영 능력을 보여준 PEF도 있었다. KKR은 2009년 OB맥주를 샀다가 2014년 되팔았는데, 그사이 OB맥주는 실적과 점유율을 끌어올렸다. 버거킹을 사들인 VIG 역시 매장 수를 늘리고 다양한 광고ㆍ프로모션을 꾀해 소비자와의 접점을 늘렸다. 이를 통해 VIG는 막대한 투자차익을 남겼다.

투자은행(IB) 관계자는 “PEF의 궁극적인 목적은 결국 엑시트(투자금 회수)인데, 기업가치를 엉망으로 만들면 새로운 인수 후보가 나타날 수 없다”면서 “다양한 경영 전략으로 기업가치를 높이는 것이 이들의 생존전략”이라고 밝혔다.

이 때문인지 PEF 업계에선 ‘규제 대못’을 빼달라고 요구하고 있다. 헤지펀드와 달리 자금 해결사, 백기사, M&A 주체 등으로 활약하는 ‘착한 펀드’이니 성장의 걸림돌을 치워달라는 거다. 가령, 국내 PEF는 레버리지를 이용해 수익을 올리는 게 쉽지 않다. 차입을 통한 투자는 재산의 10% 이내로 제한받고 있어서다. 기업투자 시 지분 10% 이상을 무조건 확보해야 하는 까다로운 룰도 PEF 업계에선 골칫덩이로 꼽힌다.

하지만 PEF가 진짜 ‘착한 펀드’인지는 미지수다. 자본시장에 활력을 불어넣는 PEF의 순기능이 항상 발휘되는 건 아니라서다. PEF가 더 높은 수익률로 엑시트한다는 전제가 깔려있다. 될성부른 회사를 골라서 키우고, 그 기업이 성장하면서 숱한 부가가치를 이끌어내야 한다.

애초에 이들 펀드의 본질은 ‘고수익 추구’다. 순기능은 ‘파급 효과’에 불과할지도 모른다. 바꿔 말하면, PEF의 투자가 성공으로 이어져야만 ‘착한 사모펀드’가 될 수 있다는 얘기다. 엑시트가 난항을 겪을 경우, 단기성과에 급급한 ‘사모펀드식 경영 폐해’를 우려할 수밖에 없다. 과도한 현금배당, 구조조정 등이 대표적이다. 투자자들에게 약속한 수익률을 맞추는 게 PEF의 지상과제라서다.

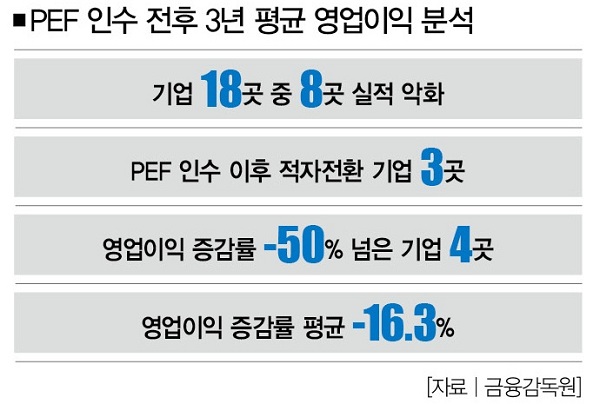

그렇다면 PEF의 투자는 알찬 성과로 이어졌을까. 더스쿠프(The SCOOP)가 PEF에 인수된 18개 기업(대성산업가스ㆍ오렌지라이프ㆍADT캡스ㆍ원방테크ㆍ우리금융캐피탈ㆍ환경관리ㆍ버거킹ㆍ홈플러스ㆍ한온시스템ㆍ쌍용양회공업ㆍEMKㆍ에이블씨엔씨ㆍ우진기전ㆍ바디프랜드ㆍ윈체ㆍ오토플러스ㆍ피앤씨랩스ㆍ락앤락)을 추려 인수 전후 3년의 영업이익을 분석했다. ▲경영권 인수가 목적인 ‘바이아웃 PEF’가 인수한 기업 ▲투자금 1000억원 이상인 기업 ▲인수 전후 3년간 평균 영업이익의 파악이 가능한 기업 등을 기준으로 삼았다.

그 결과, 18개 기업 중 10개의 기업만 실적이 상승곡선을 그렸다. 나머지 8개 기업은 PEF에 인수된 뒤 실적이 더 악화했다. 인수 전 3년의 평균 영업이익보다 인수 직후 3년의 평균 영업이익이 더 떨어졌다는 얘기다. 아예 적자로 돌아선 기업도 있었다. 2017년 8월 PEF 어피니티에 인수된 락앤락은 2018년 적자(-57억원)로 전환했고, 2019년엔 -172억원으로 적자폭이 더 커졌다.

2017년 4월 VIG에 인수된 오토플러스도 2017~2018년 연속 적자를 냈다. 2017년 IMM인베스트먼트가 인수한 에이블씨엔씨 역시 2018~2019년 연속 영업이익 마이너스를 기록했다. 에이블씨엔씨는 미샤ㆍ어퓨 등을 운영하는 화장품 회사다. PEF의 실적 개선 작업이 전체적으로 신통치 않았다는 얘기다.

중견 PEF 운용사의 대표는 “사모펀드가 7년 전 엑시트한 OB맥주의 사례가 지금까지 회자되는 건 기업가치를 끌어올려 되판 사례가 그만큼 극소수라는 방증”이라면서 “PEF를 자본 조달의 ‘만능키’처럼 우대하는 것보단 운용역량의 개선을 유도해야 할지 모른다”라고 꼬집었다.

김다린 더스쿠프 기자

quill@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?