가화만사성 경영학

불황에 내성耐性을 가진 기업이 있다. 가족친화기업이다. 충성도가 높은 직원들은 기업이 위기에 빠지면 함께 버티고 이겨낸다. 문제는 이런 기업을 만드는 게 어렵다는 것이다. 기업 CEO는 직원을 가족으로 만드는데 엄청난 ‘비용’을 지출해야 한다. 가화만사성 매니지먼트를 조명해봤다.

1970년대 현대적인 ‘붓펜’을 선보였고, 최근에는 먹의 제조기술을 기반으로 ‘탄소봉기술’을 개발했다. 구레다케는 이를 활용해 융설제(골프장 눈 제거제)ㆍ자동발광표지 등을 시장에 내놓고 있다. 구레다케의 직원 수는 200명이 넘는다. 연매출은 45억7520만엔(약 501억원)가량이다. 가족기업의 위력, 생각보다 세다.

아직도 춥다. 세계경제는 빙하기를 지나고 있다. 다행히 얼음이 조금씩 녹고 있지만 ‘봄’이 오려면 시간이 더 걸릴 듯하다. 이럴 때일수록 기업은 ‘스피드 경영’을 펼쳐야 한다. 불확실한 상황에 맞춰 ‘팔색조 변신’을 할 수 있는 기민함이 갖추고 있어야 한다는 얘기다. 최근 대代를 이어 경영하는 가족기업이 상한가를 치는 이유가 여기에 있다.

가족기업이 불황에 강한 이유는 뭘까. 무엇보다 빠른 의사결정이 무기다. 구성원들이 기업을 평생직장으로 여기기 때문에 충성도 역시 높다. 회사가 어려우면 ‘목숨’을 바친다. 회사가 ‘자신’이고, ‘가족’이라고 생각하는 것이다.

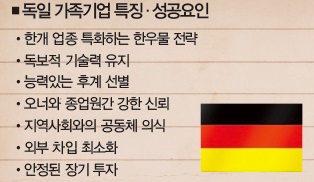

하지만 한국에서 이런 가족기업을 만들기란 생각보다 어렵다. 우선 생태계가 만들어져 있지 않다. 국내 중소 제조기업 중 3대째 가업을 잇고 있는 곳은 거의 없다. 독일처럼 수많은 가족기업이 히든챔피언에 오르고, 일본처럼 많은 가족부품기업들이 제조업을 떠받치는 모양새가 아니다.

누군가는 ‘한국 대기업이 가족기업의 전형이 아닌가’라고 말한다. 엄밀하게 따지면 그렇지도 않다. 해외 가족기업은 소유와 경영이 철저하게 분리됐다. 지분은 가족이 소유하지만 회사 운영은 독립적으로 구분된다.

실례를 보자. 독일에서 유명한 가업승계기업 프로이덴베르크 그룹은 1849년에 설립됐다. 이 회사는 현재 4억 유로 규모의 자본금을 320여명의 가족이 분산, 소유하고 있다. CEO를 포함한 집행이사회 임원 5명은 가족 구성원이 아닌 전문경영인이 맡는다.

가족기업 육성할 생태계 만들어야

1668년 독일 프랑크푸르트 남쪽 담스타트에서 ‘천사약국’으로 가업을 시작한 가문이 있다. 머크그룹이다. 현재 13대를 거듭하며 세계 67개국에 4만여명의 직원을 둔 글로벌 의약ㆍ화약기업이다. 지난해 매출은 130억 유로(약 18조6464억원). 이 그룹 역시 소유와 경영이 분리됐다. 머크가문의 전체 250여명 중 130여명이 주주로 참여해 회사 지분 70%를 갖고 있지만, 1920년대부터 전문경영인 체제를 갖추고 있다.

이와 관련해서 일본에는 흥미로운 속담이 있다. ‘3대째는 양자養子’라는 말이다. 3대째 쓰러지는 가족기업이 많으니 현명한 CEO를 양자라도 삼아 영입하라는 것이다. 편법승계를 통해서라도 소유권과 경영권을 동시에 물려주는 한국 재벌의 문화와 대조적이다.

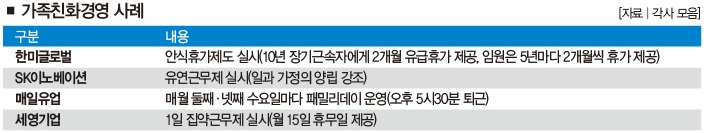

그렇다면 위기를 돌파하기 위해 필요한 ‘가족 콘셉트’를 어떻게 활용할 수 있을까. 답은 의외로 간단하다. 구성원을 가족으로 생각하고, 함께하면 된다. 이를테면 가족친화경영을 펼치라는 얘기다. 이런 유형의 기업은 적지 않다. 한미글로벌은 안식휴가제도를 실시한다. 10년 장기근속하면 2개월의 유급휴가를 준다. 임원의 경우 5년 마다 2개월씩 휴가를 제공한다. 유연근무제를 통해 기氣를 불어넣어 주는 회사도 있다. SK이노베이션이다. ‘혁신’이라는 사명에서 알 수 있듯 일과 가정 양립제도에 적극적이다. 매일유업은 매월 둘째ㆍ넷째 수요일을 패밀리데이로 정하고, 오후 5시30이면 직원을 퇴근시킨다. 중소기업 세영기업이 1일 집약근무제를 실시해 월 15일의 휴무일을 한다.

이런 가족친화기업은 실적이 증가할 가능성이 크다. 여성정책연구원의 자료에 따르면 가족친화경영지수가 1단위 증가하면 1인당 매출액은 약 0.4% 증가한다. 아울러 기업의 이직률은 0.23% 감소한다. 그렇다고 가족 콘셉트를 기업에 심는다고 당장 실적이 개선되는 건 아니다. 무엇이든 긍정적 결과를 끌어내려면 ‘비용’을 지불해야 한다. 앞서 언급한 기업들 역시 직원을 가족처럼 대하고 때론 대접하기 위해 엄청난 ‘비용’을 감수했다. 비용은 곧 재투자의 열매이기 때문이다.

여기 가족친화경영으로 실적개선에 성공한 CEO가 있다. 박종원 전 코리안리 사장이다. 박 사장은 “직원을 가족처럼 여기고 아껴야 한다”며 “그래야 직원 스스로 ‘나도 경영의 동반자’라는 생각을 갖는다”고 말했다. 박 전 사장은 CEO 재직시절 직원들과 스스럼없이 술자리를 갖았다. 겨울이면 예외 없이 함께 스키를 탔다. 이 자리에서 그는 연애상담사, 스키강사를 마다치 않았다. 마음을 터놓고 직원을 자식처럼 대한 것이다.

가족친화경영으로 위기 돌파

박 전 사장의 배려를 받은 직원은 실적으로 답했다. 박 전 사장이 경영을 맡기 전 코리안리의 1인당 연간 매출은 41억5000만원, 순익 1000만원에 불과했다. 지금은 1인당 매출이 223억1000만원, 순익 5억원 이상을 올리고 있다. 1인당 매출은 5.4배, 1인당 순익은 53배로 늘어난 셈이다. 바로 이것이 가화만사성 매니지먼트의 힘이다. 가족친화경영, 불황을 극복하는 덴 이게 해법이다.

김건희 기자 kkh4792@thescoop.co.kr | @kkh4792

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?