환경부의 ‘화학안전사업장 지원사업’

기업들 인식 개선 없이는 효과 적어

단발성 지원 아닌 생태계 바꿔야

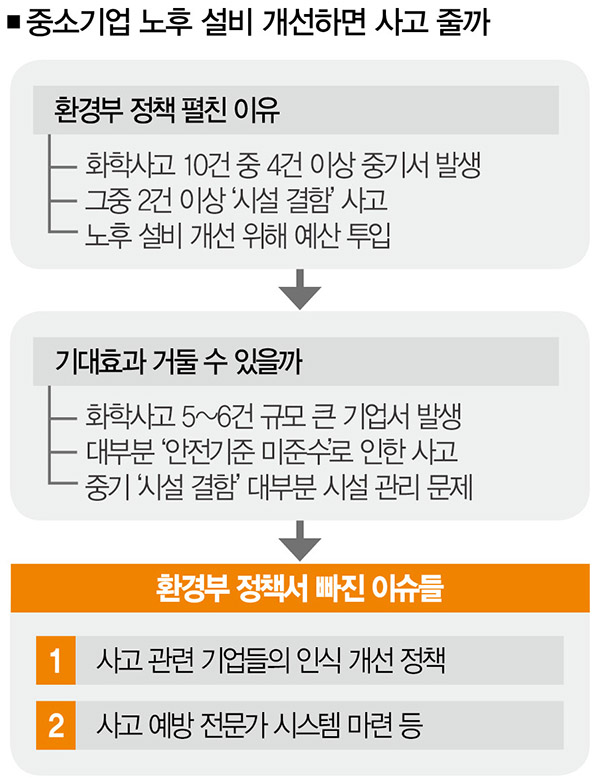

정부가 중소 화학기업들의 노후 설비 개선 비용을 지원한다. 비용의 70%를 직접 지원하는 방식인데, 80억여원의 예산을 편성했다. 노후 설비로 인한 화학물질 사고를 줄이겠다는 취지다. 많은 예산이 잡힌 건 아니지만 코로나19 시기에 중소기업을 도울 수 있는 의미 있는 조치다. 하지만 아쉬움이 남는다. 사고를 실질적으로 줄이기 위한 정책으로선 미흡한 부분이 숱해서다.

![시설 결함으로 인한 화학사고가 늘자 환경부는 중소기업의 노후 설비 개선 지원 방안을 내놨다. 하지만 알찬 성과를 낼지는 미지수다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202109/51929_74409_929.jpg)

환경부가 화학물질관리법상 유해화학물질을 취급하는 중소기업들의 노후 설비 개선 비용을 지원할 계획이다. 비용의 70%를 정부가 부담한다. 환경부는 이를 위해 내년 예산안에 ‘화학안전사업장 조성지원’ 사업(79억8000만원)을 편성했다. 환경부 관계자는 “중소기업들의 설비 노후화로 인한 화학물질 관련 사고가 늘고 있어 이번 정책을 추진하게 됐다”고 말했다.

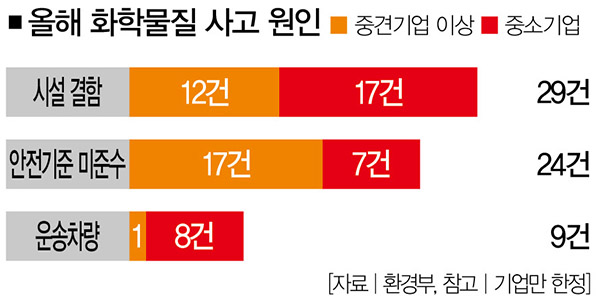

환경부의 이번 조치는 코로나19로 인한 중소기업들의 어려움을 조금이나마 덜어줄 수 있다는 점에서 반길 만한 일이다. 실제로 화학물질 사고 중 ‘시설 결함’에서 기인한 건수는 적지 않다. 화학물질안전원의 화학물질 사고 통계에 따르면, ‘시설 결함’으로 인한 사고는 2019년 16건에서 2020년 24건, 2021년(7월까지) 29건으로 꾸준히 늘어났다.[※참고: 화학물질 사고는 크게 ▲시설 결함 ▲안전기준 미준수 ▲운송차량(운송과정에서의 사고) 3가지로 구분된다.]

특히 올해 1월부터 7월 말까지 통계를 보면 총 62건의 사고 중 중소기업에서 일어난 것은 28건(45.2%)이었다.[※참고: 실제 사고 건수는 68건이지만, 기업별 현황을 알기 쉽도록 하기 위해 공공기관(2건), 국공립학교(3건), 업체불명(1건)은 제외하고 살펴봤다.]

이 가운데 17건(60.7%)이 ‘시설 결함’으로 인한 사고였다. 이에 따르면 중소기업의 설비를 개선해주면 전체 사고(62건)의 27.4%(17건)를 줄일 수 있는 계기가 되지 않겠느냐는 추론이 나올 법하다. 하지만 화학물질 사고가 실제로 감소할지는 미지수다. 이 문제를 두가지 관점에서 살펴보자.

■의문❶ 설비 개선 예산 투입하면 사고 줄까 = 우선 앞서 언급한 통계엔 함정이 있다. ‘시설 결함’으로 분류된 17건의 사고 중 상당수는 ‘설비 노후화’가 직접적인 원인이라기보단 ▲설비의 체결 불량 ▲화학물질 혼합 실수로 인한 폭발 ▲외부 발화로 인한 화재 등의 이유로 발생했다. 아직 조사 중인 사고도 있어 정확한 통계를 내는 건 쉽지 않지만, ‘설비 노후화’로 인한 사고는 그리 많지 않다.

그럼 최근 몇 년간 ‘시설 결함’ 사고가 늘어난 이유는 뭘까. 업계 관계자는 이렇게 설명했다. “지난해와 올해 시설 결함으로 분류되는 사고가 많이 일어났다. 여기엔 노후 설비 탓도 분명히 있겠지만, 코로나19로 인해 공장이 가동과 중단을 반복하면서 설비에 무리가 간 측면도 없지 않다. 화학물질 관련 설비는 중단 후 재가동을 하려면 정비를 해야 하는데, 화학사고는 정비 과정에서 자주 발생한다.”

이를테면 최근 늘어난 ‘시설 결함’ 사고의 상당수는 ‘설비 관리의 문제’에서 비롯됐을 가능성이 높다는 얘기다. 그렇다면 중소기업에 노후화 설비 개선 비용을 지원해준다고 하더라도 원하는 정책 효과(시설 결함으로 인한 중소기업의 화학물질 사고 줄이기)를 기대하긴 어렵다.

■의문❷ 큰 기업이 더 문제인데… = 논의해야 할 건 또 있다. 환경부의 생각대로 화학물질 사고를 줄이는 게 예산 투입의 목적이라면 정책의 우선순위를 다시 따져봐야 한다는 점이다. 언급한 것처럼 올해(1~7월 말) 일어난 62건의 화학사고 중 28건은 중소기업에서 발생했다.

나머지 34건 중 18건은 대기업, 11건은 중견기업, 2건은 표면적으로는 중소기업에 속하지만 실제로는 글로벌 대기업 계열사와 한국지사에서 발생했다.[※참고: 중견기업은 그룹을 이루고 있는 기업집단의 계열사가 대다수다.]

또한 공기업이 2건, 지자체가 1건이었다. 지자체의 사고는 지자체 업무를 수탁한 대기업 계열사에서 터졌다. 대기업을 포함해 규모가 큰 기업에서 일어난 사고가 총 34건(54.8%)으로 중소기업 사고(28건ㆍ45.2%)보다 훨씬 많았던 셈이다.

더 큰 문제는 중소기업을 제외한 곳에서 발생한 34건의 사고 중 22건(64.7%)의 원인이 ‘안전기준 미준수’라는 점이다. 사고로 인한 인명피해도 중소기업보다는 중견기업이나 대기업에서 더 많이 발생했다. 이런 맥락에서 “중소기업 노후 화학시설에 예산을 투입해 사고를 줄이겠다”는 환경부의 목표는 헛다리를 짚었다고 볼 여지도 있다.

이쯤 되면 혹자는 이렇게 반문할 수 있다. “그럼 중소기업 지원을 하지 말자는 거냐”는 거다. 물론 그런 의미가 아니다. 중요한 건 정책 목표와 예산이 일치해야 한다는 거다. 문제를 제대로 파악하지 않고 목표를 세운 뒤 예산을 투입하면 기대한 효과가 나오지 않기 때문이다. 그건 정책 실패일 뿐만 아니라 예산낭비로도 이어지는 문제다.

더구나 환경부는 노후 설비 개선 비용을 지원한다며 예산 편성부터 하고선 지원할 기업을 어떻게 선정할지, 지원 후 평가는 또 어떻게 할지 결정하지 않았다. 정책 실패가 우려되는 또다른 이유다.

김신범 노동환경건강연구소 부소장은 “환경부의 이번 조치는 안전한 사업장을 만들기 위해 노력하려는 중소기업들을 위한 매우 의미 있는 조치”라면서도 이렇게 지적했다.

“중요한 건 기업 10곳 중 9곳은 사고에 대한 인식조차 안 바뀌고 있다는 점이다. 사고를 줄이려면 지속적인 관리가 필요하다. 그러려면 사고 전문가를 현장에 투입해야 한다. 이를 전제로 대기업과 중소기업 두 방향으로 살펴볼 수 있다. 먼저 대기업이라면 자체 재원으로 가능할 테고, 중대재해처벌법이 생기면서 사고를 막아야 할 의무까지 생겼으니 개선될 여지가 있다고 본다. 하지만 기업의 자율에만 맡겨둘 수는 없는 노릇이다. 환경부가 기업의 인식 개선을 위한 교육과 캠페인을 펼치고 있다지만, 그것만으로는 부족하다. 시스템이 갖춰지기 전까지는 환경부가 방향을 잡아줘야 한다.”

그는 중소기업의 접근법도 설명했다. “중소기업들의 경우, 중대재해처벌법을 적용받지 않는 곳이 많고, 사고 전문가를 둘 여력이 없는 곳도 많다. 따라서 중소기업들을 위해 ‘사고예방을 위한 공동관리자’를 두는 방안도 고려해볼 만하다. 전문가들이 중소기업들과 계약 맺고 공동관리해주는 형태다. 핵심은 ‘무엇을 관리해야 하는지’를 컨설팅해줄 필요가 있다는 건데, 이 역시 예산이 필요한 일이다. 이런 배경을 충분히 검토한 다음에 정책을 만들고 예산을 편성했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다.”

정책과 예산 톱니바퀴처럼 맞물려야

정책과 예산은 톱니바퀴와 같다. 기대효과를 일으킬 만한 정책을 펴야 예산을 효율적으로 집행할 수 있다. 중소기업의 노후 시설을 개선한다고 화학사고가 눈에 띄게 줄어들 가능성은 낮다. 사고 발생 건수를 획기적으로 줄이려면 시설도 중요하지만 설비 관리시스템, 안전의식 등 생태계도 개선돼야 한다.

시설과 생태계가 동시에 개선되지 않으면 ‘화학사고’는 줄어들지 않을 테고, 그럼 환경부는 ‘예산을 애먼 곳에 썼다’는 비판을 받을 게 분명하다. 물론 환경부로선 억울할 순 있다. 안전의식을 끌어올리는 정책도 펼치고 있어서다. 하지만 이미 정책을 펼치고 있다는 것과 새로운 정책의 허점을 점검하는 건 다른 문제다. 지금이라도 ‘화학안전사업장 조성지원’ 사업이 놓친 이슈를 점검해야 하는 이유다.

김정덕 더스쿠프 기자

juckys@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?