더스쿠프 커버스토리 視리즈

정년 연장 갑론을박 2편

고령화 · 저출생, 정년 연장 필요성

청년층도 정년 연장에 공감하지만

일자리 감소 우려 떨치기 어려워

2016년 60세 정년 의무화 어땠나

![정부가 최근 진행하고 있는 정년 연장 논의에 청년의 목소리를 더 많이 담아야 한다는 목소리가 나온다.[사진|뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202511/308031_220476_479.jpg)

법정 정년 60년을 의무화했을 때, 청년 고용은 늘지 않았다. 임금피크제를 도입했을 때에도 청년은 더 많은 기회를 보장받지 못했다. 정부가 최근 진행하고 있는 ‘정년 연장 논의’에 청년의 목소리를 더 많이 담아야 한다는 목소리가 나오는 이유다. 정년 연장과 청년 고용은 함께 이뤄야 할 정책적 목표다.

현행법상 정년은 ‘60세’다. 정부가 고령화 추세에 발맞춰 2013년 ‘정년 60세’를 법(2016년부터 시행)으로 못 박았다. 그로부터 12년이 흐른 지금, 정부는 또다시 법적 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진하고 있다.

가장 주된 이유는 정년과 ‘국민연금 수급 개시 연령’과의 격차 때문이다. 2013년 국민연금의 재정 안정성 확보를 위해 수급 연령을 단계적으로 확대했는데, 그 결과 60세에 은퇴하더라도 국민연금은 63세(2025년 기준)가 돼서야 받을 수 있게 됐다. 이 격차는 2033년 65세까지 더 벌어진다. ‘소득 공백’을 메우려면 정년을 65세로 연장해야 한다는 게 정부와 노동계의 입장이다.

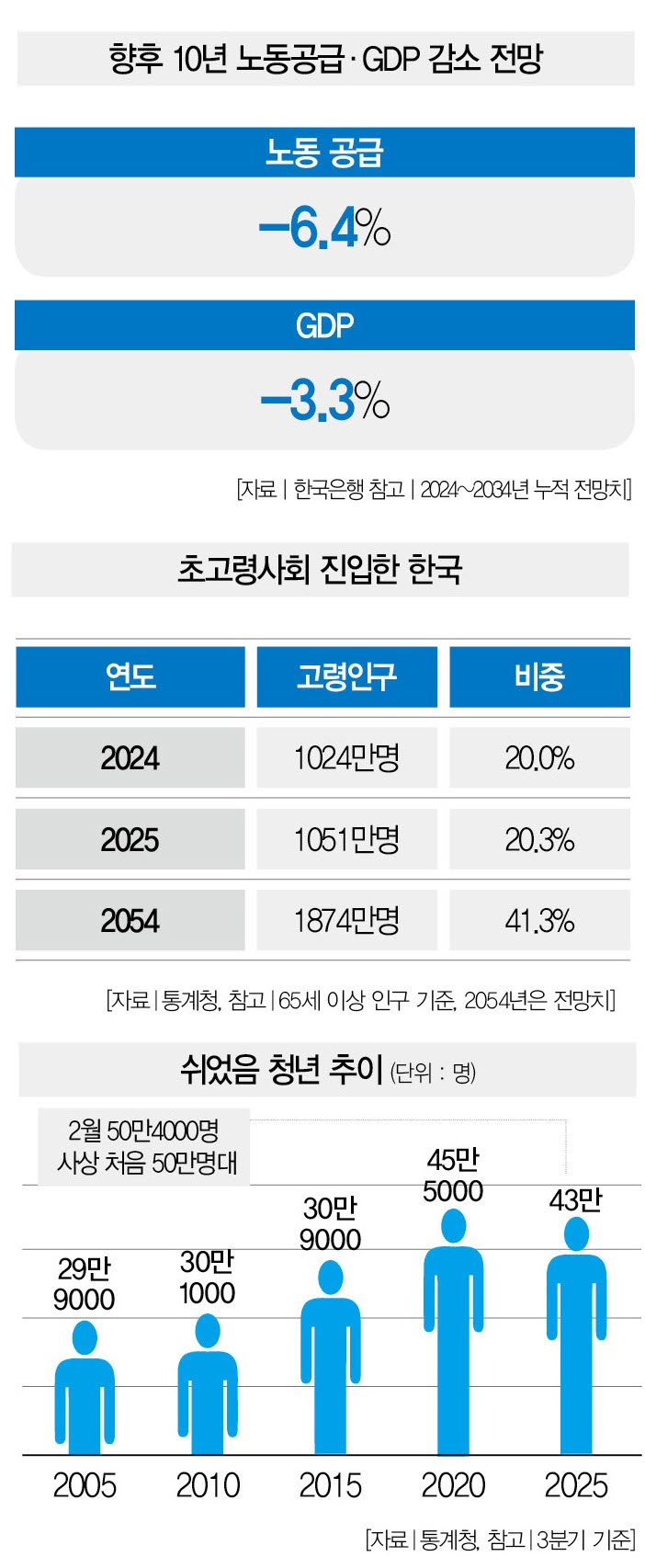

물론 정년을 연장해야 할 다른 이유들도 많다. 일례로 한국은 지난해 65세 인구가 20%(1024만명)를 넘어서면서 초고령사회에 접어들었다. 여기에 더해 합계출산율은 0.75명(2024년 기준)에 불과해 저출생 문제도 심각하다. 그로 인해 발생할 수 있는 ‘노인 빈곤’ ‘생산가능인구 감소’ 문제 등을 해결하기 위해서라도 정년 연장이 필요한 건 사실이다.

실제로 한국은행은 지난 4월 발표한 ‘초고령사회와 고령층 계속근로 방안’ 리포트에서 “인구 변화로 향후 10년간(2024~2034년 누적 기준) 노동공급량은 6.4% 감소하고, 그에 따른 경제성장률(GDP)은 3.3% 줄어들 것”이라고 분석했다.

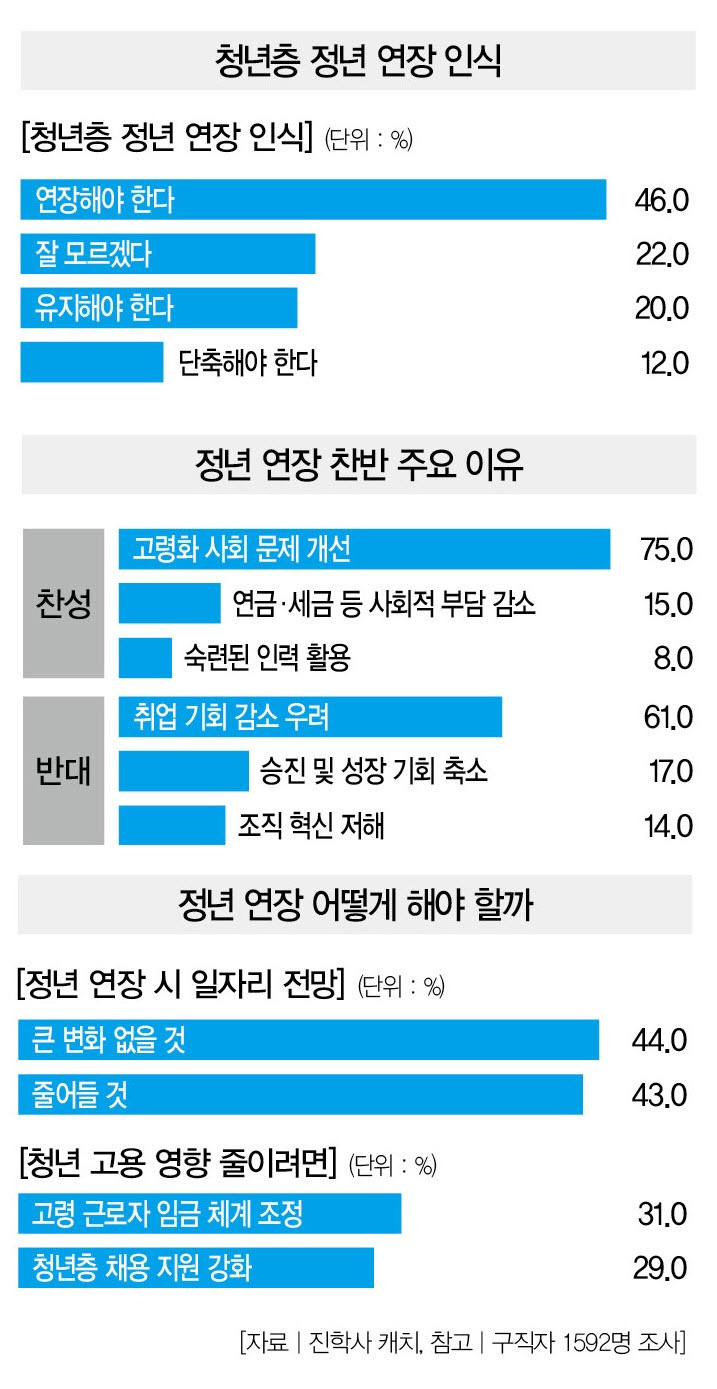

이 때문인지 중장년층뿐만 아니라 청년층도 정년 연장의 필요성에 공감하고 있다. 채용 플랫폼 진학사 캐치가 지난 2월 구직자 1592명을 대상으로 실시한 정년 연장 관련 설문조사 결과, “정년을 연장해야 한다”는 응답자는 46.0%에 달했다.

“잘 모르겠다” “(현행 정년을) 유지해야 한다”는 이들은 각각 22.0%, 20.0%에 그쳤다. 구직자들은 정년 연장에 찬성하는 이유로 ‘고령화 사회 문제 개선(75.0%)’ ‘연금ㆍ세금 등 사회적 부담 감소(15.0%)’ 등을 꼽았다.

그렇다고 아무런 우려가 없는 건 아니다. 무엇보다 지금은 청년 위기의 시대다. 취업활동이나 학업준비를 하지 않은 채 ‘그냥 쉬었음’ 청년(15~29세)이 올해 2월 기준 사상 처음으로 50만명을 넘어선 건 녹록지 않은 청년들의 현실을 보여준다.

혹자는 “청년들에게 의지가 부족하다”고 비난할지 모르지만, 그렇게만 보긴 힘들다. 경기침체 장기화에 인공지능(AI) 기술이 확산하면서 기업들이 채용을 줄이는 추세가 뚜렷해지고 있어서다.

일례로 기업이 생겨나거나 사업을 확장하면서 새로 생겨나는 ‘신규 일자리’는 역대 최저치를 기록하고 있다. 올해 1분기 기준 신규일자리는 221만2000개로 관련 통계 작성을 시작한 2018년(1분기 268만개) 이래 가장 적은 수치였다. 이런 점에서 ‘법정 정년’ 연장 논의는 자칫 청년 일자리에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

“정년 연장과 청년 일자리 확보가 함께 갈 수 있는 목표인가”라는 목소리가 나오는 이유다. 실제로 앞선 진학사 캐치 조사에서 정년 연장을 반대한다고 답한 구직자들은 그 이유로 ‘취업 기회 감소 우려(61.0%)’ ‘승진 및 성장 기회 축소(17.0%)’를 꼽았다.

청년세대 노동조합 청년유니온의 김설 위원장은 “청년들도 정년 연장에 관해 다양한 의견을 갖고 있다”면서 말을 이었다. “정년을 연장하면 청년들이 일하게 될 일자리의 안정성이 높아질 수 있고, 부모세대가 더 오래 일하게 되면서 노후 부양 부담을 덜 수 있다. 하지만 정년이 연장되는 일자리는 대부분 현재 노동시장에서 상층부에 있는 일자리로, 이들의 정년이 길어지면 청년층에게 돌아가야 할 양질의 일자리가 감소할 우려가 있다.”

그렇다면 정년 연장은 청년 고용에 어떤 영향을 미칠까. 그 결과를 짐작하기 위해 시계추를 ‘법적 정년 60세’ 논의를 시작한 2016년으로 되돌려 보자. 그때에도 정년 연장이 청년 고용에 미칠 부정적인 영향을 우려하는 목소리도 커졌다. 기우杞憂가 아니었다.

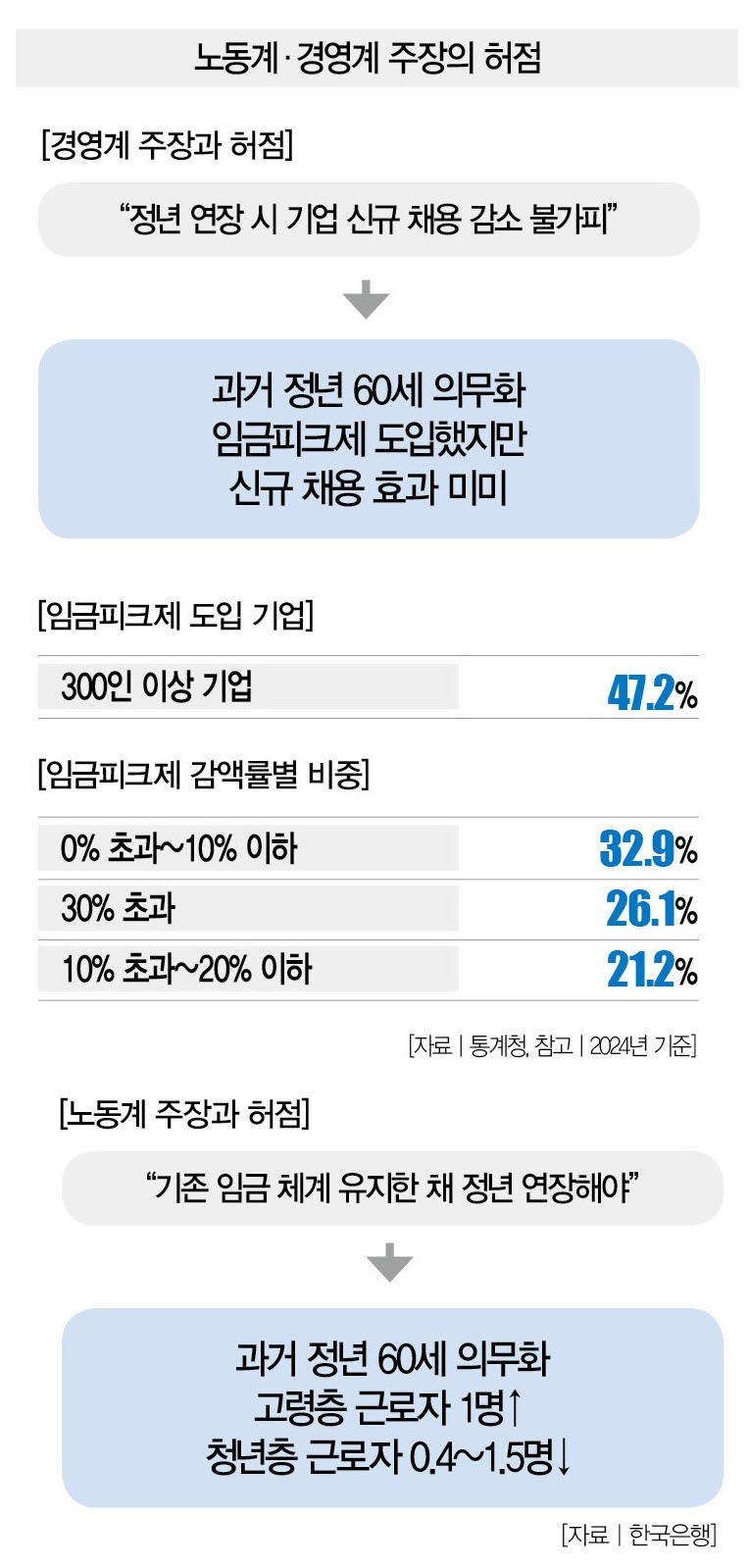

앞서 소개한 한국은행의 리포트(초고령사회와 고령층 계속근로 방안)는 “정년을 60세로 연장한 이후 55~59세 근로자가 1명 증가할 때 청년 근로자는 0.4~1.5명 감소했다”고 분석했다.

정부도 대안을 마련하긴 했다. 정년을 연장하되 일정 연령부터 임금을 감액하는 ‘임금피크제’가 정부의 솔루션이었다. 기업의 인건비 부담을 덜어주고, 그 여력으로 청년들을 신규 고용하자는 취지였다. 공공기관과 일부 대기업을 중심으로 2016년 도입한 임금피크제는 2024년 기준 전체 사업장의 16.7%, 300인 이상 사업장의 47.2%가 운영 중이다.

주목할 건 실제 청년 채용 효과가 있었느냐다. 그 결과는 임금피크제를 적극 도입한 ‘지방 공기업’ 채용 통계를 통해 짐작할 수 있다. 지방 공기업은 임금피크제에 들어간 직원이 있고, 감액한 임금이 충분한 경우에만 신규 채용을 진행한다. 그런데 이들 공기업의 신규 채용은 2016년 5004명에서 올해 3940명으로 되레 감소했다. 임금피크제가 청년 신규 채용에 긍정적인 영향을 미치지 못했다는 방증이다.

사실 이는 임금피크제 도입 초기부터 제기됐던 문제였다. 기업이 줄인 인건비를 신규 채용에 쓴다는 걸 보장할 수 없을뿐더러, 임금 감액분이 노동자를 신규 채용할 만큼 충분하지 않을 수도 있다는 지적이 숱했기 때문이다.

이처럼 정년 연장은 청년 일자리에 크든 작든 영향을 미칠 수밖에 없다. 이 때문에 정년 연장을 논의하는 테이블엔 ‘청년 고용 문제’를 함께 올려야 하지만, 현실은 그렇지 않다. 노동계는 “임금 삭감 없는 정년 연장을 추진해야 한다”고 주장하고 있고, 경영계는 “퇴직 후 비정규직으로 재고용해 기업의 임금 부담을 덜어줘야 한다”고 맞설 뿐이다. 과연 정부는 중장년층도 청년층도 만족할 만한 정년 연장 해법을 찾을 수 있을까.

이지원 더스쿠프 기자

jwle11@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?