더스쿠프 심층취재 추적+

화재에 취약한 샌드위치 패널

작은 불꽃에도 불이 쉽게 번져

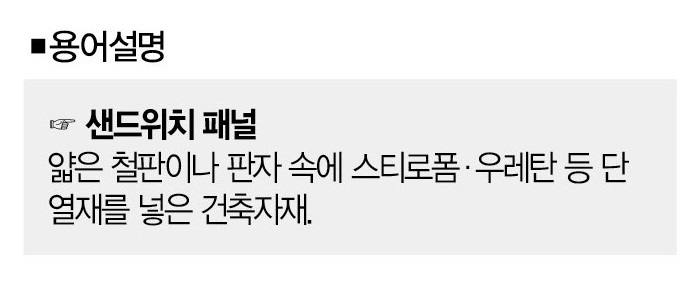

2021년 안전관리 강화했지만

2021년 이전 건물은 규제 없어

화재 막을 행정적 준비 부족해

화재 취약 건물 전수조사 필요

# 2020년 38명의 목숨을 빼앗은 이천 물류창고 화재. 2022년 소방대원 3명이 목숨을 잃은 평택 물류창고 화재. 두 화재의 공통점은 문제의 창고를 ‘샌드위치 패널’로 지었다는 점이다. 샌드위치 패널이 그만큼 화재에 취약하단 얘기다.

# 이를 인지한 정부는 2021년 샌드위치 패널의 안전성을 검증하는 제도를 도입했지만 어찌된 일인지 화재는 줄지 않고 있다. 왜일까. 이유는 ‘사각지대’에 놓여 있는 2021년 이전 샌드위치 패널에 있다.

![지난 2020년 38명의 목숨을 빼앗은 이천 물류창고 화재현장.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202405/301929_205241_3719.jpg)

# 지난 1월 31일, 경북 문경시 소재 육가공 공장 3층 전기튀김기에서 돌연 불꽃이 튀었다. 강한 폭발과 함께 불은 4층 높이의 공장을 휘감았다. ‘샌드위치 패널’로 지어진 이 공장은 순식간에 종잇장처럼 구겨졌고, 내부 골조도 엿가락처럼 휘었다.

소방 인원 330여명과 장비 50대를 동원해 진화에 나섰지만, 내부가 붕괴한 탓에 진화에 어려움을 겪었다. 참사도 잇따랐다. 진화 과정에서 고립된 소방대원 2명이 아까운 목숨을 잃었다. 소방당국은 화재로 공장 내부 3층 계단 골조가 무너지면서 대원들이 2층 바닥으로 추락한 뒤 화재 잔해에 매몰된 것으로 추정했다.

# 지난 4월 1일 인천 서구 가방창고. ‘펑’ 소리와 함께 시뻘건 불길이 치솟았다. 바람을 탄 불길은 일대 공장 10개 동을 태우고 15시간 만에 꺼졌다. 가방과 플라스틱이 타면서 뿜어져 나온 검은 연기 기둥은 10㎞ 떨어진 곳에서도 목격됐다.

공장 직원 등 3명이 경상을 입어 치료를 받았다. 공장은 형체를 알아볼 수 없을 정도로 무너져 내렸다. 공장의 구조물 ‘샌드위치 패널’을 타고 불이 순식간에 퍼진 게 치명타로 작용했다.

50일이란 시차를 두고 발생한 이 화재사고엔 공통점이 하나 있다. 샌드위치 패널이다. 이는 얇은 철판이나 판자 속에 스티로폼·우레탄 등 단열재를 넣은 건축자재다. 가격이 저렴해서 물류공장이나 창고를 지을 때 많이 사용한다. 문제는 작은 불꽃에도 불이 쉽게 번지고, 유독가스를 다량으로 내뿜는다는 점이다.

소방청에 따르면 샌드위치 패널 관련 화재 건수는 2019년부터 지난해까지 3000건 밑으로 떨어진 적이 없다. 2019~2023년 샌드위치 패널 관련 화재로 목숨을 잃은 이는 98명, 다친 이는 913명이나 됐다.

2020년 38명의 목숨을 앗아간 이천 물류창고 화재, 2022년 소방대원 3명이 목숨을 잃은 평택 물류창고 화재도 샌드위치 패널로 만든 건물에서 터졌다. 샌드위치 패널이 그만큼 위험한 소재란 방증이다.

![한달 전 큰불이 난 인천 서구 가방공장이 까맣게 그을린 모습으로 방치돼 있다.[사진=더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202405/301929_205242_4627.jpg)

이 지점에서 혹자는 이렇게 물어볼 수 있다. “그토록 위험한 자재를 사용하도록 지금까지 놔둔 게 문제 아닌가.” 결론부터 말하면 꼭 그렇지만은 않다. 샌드위치 패널 화재가 이슈로 떠오르자 정부는 2021년 12월 품질인정제도를 도입해 안전관리를 강화했다.

핵심은 크게 두가지다. 기존엔 샌드위치 패널 강판의 강도가 강하면 단열재가 화재에 취약하더라도 난연難煙 성능을 확보한 것으로 봤다. 하지만 2021년 12월 이후엔 단열재의 성능도 검증했다. 둘째, 이전엔 강판만 난연 성능을 확보하면 생산이 가능했지만, 지금은 강판과 단열재 모두 준불연準不燃 이상의 성능을 갖춰야 한다.[※참고: 난연은 섭씨 700도에서 5분 정도 불이 붙지 않고, 준불연은 같은 온도에서 10분 정도 견딜 수 있는 성능을 말한다.]

문제는 법적 제도적 검증 장치를 만들었는데도 샌드위치 패널 화재 사고가 줄지 않고 있다는 점이다. 왜일까. 답은 간단하다. 2021년 12월 이전에 생산한 샌드위치 패널은 품질인정제도를 다시 통과할 필요가 없어서다. 쉽게 말해, 품질인정제도를 도입하기 전에 만들어진 샌드위치 패널은 ‘법적 제도적 사각지대’에 놓여있다는 거다. 앞서 사례에서 언급한 경북 문경시 육가공 공장, 인천 서구 가방창고도 품질인정제도를 도입하기 전인 2020년 5월, 2017년 6월 사용허가를 받은 샌드위치 패널로 지었다.

물론 국토부가 화재취약 건축물엔 샌드위치 패널의 단점을 보강하는 등의 ‘화재안전성능보강 지원사업’을 펼치고 있긴 하다. 이 사업에 따르면, 화재안전성능을 보강하지 않으면 1000만원 이하의 벌금도 물린다.

하지만 그 대상이 의료시설ㆍ지역아동센터ㆍ다중이용업 등으로 제한적이다. 이를 제외한 샌드위치 패널 건축물은 정부ㆍ지자체ㆍ소방청의 ‘관리망 밖’에 놓여 있다. 국토부 관계자는 “예산이 부족하다 보니 공공기관이 아닌 공장 등의 개인건물까지 지원하기엔 벅차다”고 항변했다.

다만, 이 주장을 십분 받아들여도 생각해 볼 점이 있다. 화재사고를 막을 수 있는 ‘행정적 준비체제’는 만들어놨느냐는 거다. 그렇지 않다. 사각지대에 놓인 샌드위치 패널 건물들을 조사한 통계자료 한장 없다. 그러니 이들 건물이 화재를 예방할 나름의 방안을 마련해 놨는지도 알 수 없다. 정부ㆍ지자체든 소방청이든 샌드위치 패널 건물에서 불이 나면 ‘강 건너 불구경’하는 경우가 숱한 이유다.

공하성 우석대(소방방재학과) 교수는 이렇게 설명했다. “이전엔 창고나 공장 대부분을 샌드위치 패널로 지었다. 그래서 2021년 도입한 품질인정제도를 통과하지 않은 샌드위치 패널 건축물은 주변에 숱하다. 지금 필요한 건 샌드위치 패널 건축물을 전수조사해 위험도 순으로 지원하는 것이다. 예산 등 문제로 후순위로 밀려난 건물들에도 필요한 소방시설을 추가로 설치해 안전을 보강할 필요가 있다.” 법적 제도적 ‘망’을 완벽하게 만들기 힘들다면 행정적 조치를 취하는 게 순리란 얘기다.

이영주 서울시립대(소방방재학과) 교수는 “정부ㆍ지자체ㆍ소방청은 샌드위치 패널이 쓰인 화재에 취약한 건물을 사전에 파악하고 화재예방에 좀 더 적극적으로 나서야 한다”고 조언했다.

홍승주 더스쿠프 기자

hongsam@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?