더스쿠프 커버스토리 視리즈

아무도 말하지 않는 분양사기 실체①

줄지 않는 부동산 분양사기 피해

시장 과열 틈타 분양사기 늘어나

분양홍보관 사업 승인 전 설치 가능

견본주택과 달리 각종 규제 안 받아

분양상담사, 부동산 전문가 아니야

계약 따내려는 영업사원에 불과해

# 멋진 분양홍보관. 멋들어진 양복을 입은 분양상담사. 이들은 서민의 ‘내집 마련’을 돕는 훌륭한 조력자일까. 냉정하게 말하면 그렇지 않다. 분양홍보관은 법적 사각지대에 놓여 있고, 분양상담사는 ‘계약을 따내면 인센티브를 받는’ 영업인력이다.

# 문제는 이들이 ‘분양사기’의 온상이란 비판을 받고 있다는 점이다. ‘아무도 말하지 않는 분양사기의 실체’ 1편에서 이 문제를 짚어봤다.

![부동산 분양사기 논란이 끊이지 않고 있다.[사진|게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202507/306400_216596_246.jpg)

집값이 가파르게 오르고 있다. 새 정부 출범을 기점으로 상승세가 뚜렷해졌다. 전 정부 때부터 이어진 오름세가 강해졌다는 거다. 한국부동산원이 조사한 아파트 가격 동향을 살펴보자. 6월 셋째주(16일 기준) 전국 아파트 매매가격은 0.05% 상승했다.

서울 아파트 가격의 오름세는 더 가파르다. 서울 아파트값은 0.36% 오르며 20주 연속 상승세를 이어갔다. 이는 6월 둘째주 0.26%보다 0.1%포인트 높아진 수치이자 2018년 9월 둘째주(0.45%) 이후 6년 9개월 만에 기록한 가장 높은 상승폭이다.

집값이 상승하면서 은행 대출도 덩달아 증가하고 있다. 더 늦으면 내집 마련이 힘들 것이란 우려가 작용한 결과로 풀이된다. 국내 5대 시중은행(KB국민은행·우리은행·신한은행·하나은행·NH농협은행)의 가계대출 잔액은 752조749억원(6월 19일 기준)을 기록했다.

5월 말(748조812억원)보다 3조9937억원이나 늘어났다. 이렇게 부동산 시장이 펄펄 끓어오르자 ‘분양시장’에도 관심이 쏠리고 있다. 최근 민간참여 공공분양 아파트가 높은 경쟁률을 기록하고 있다는 소식은 이를 상징적으로 보여준다. 수도권 중심의 일반 분양시장은 더 높은 경쟁률을 찍을 게 분명하다. 올해 서울시 아파트 일반 분양 예정 물량이 7358가구로 전년(1만149가구) 대비 27.5% 줄어들 전망이기 때문이다.

그럴수록 살펴봐야 할 지점이 있다. 부동산 시장의 과열을 틈타 분양사기가 성행할 수 있다는 점이다. 실제로 최근 분양홍보관을 방문했다가 가치가 낮은 부동산을 덜컥 분양받았다고 호소하는 피해자들이 속출하고 있다. 분양홍보관과 분양상담사가 ‘분양사기’의 온상으로 떠오른 셈이다. 그럼 우린 무엇을 준비해야 할까. 하나씩 살펴보자.

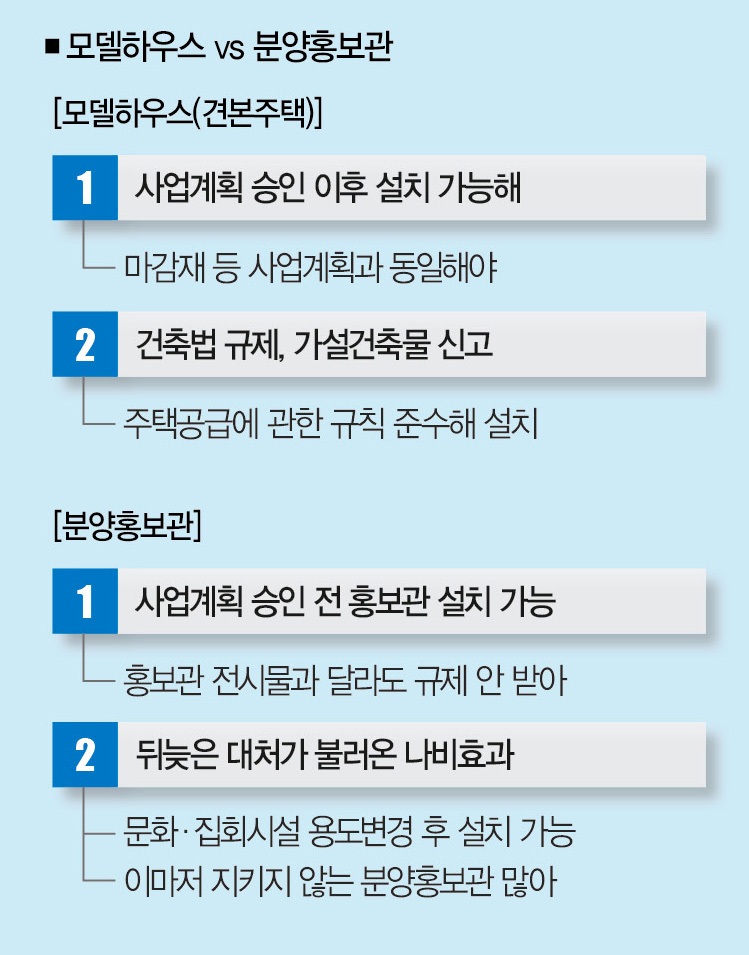

■ 견본주택과 분양홍보관 = 먼저 견본주택(모델하우스)과 분양홍보관부터 구분해보자. 모델하우스는 새로 지을 아파트나 건물을 미리 보여주기 위해 만든 곳이다. 투자자나 입주자가 아파트의 외관과 내부인테리어·공간·마감재 등을 확인할 수 있도록 건설사 혹은 분양대행사가 짓는다.

말 그대로 ‘견본주택’인 만큼 맘대로 지어선 안 된다. 지자체에 신고 절차를 밟고, 주택법을 근거로 규정한 ‘주택공급에 관한 규칙’ 제22조(견본주택 건축기준 등)에서 정한 기준도 지켜야 한다. 건축법의 규제도 받는다. 가령, 모델하우스의 마감자재·가구 등은 승인을 받은 사업계획의 내용과 같은 것으로 설치해야 한다.

분양홍보관은 다르다. 사업 승인을 받기 전에도 설치할 수 있다. 모델하우스와 달리 건물의 외관이나 내부모형을 자세히 소개하지도 않는다. 분양사기 논란은 주로 여기서 발생한다. 사업 승인 전에 분양홍보관을 설치한 탓에 전시한 대로 건축하지 않아도 위법이 아니다. 수익형 부동산이나 아파트를 계약한 후 투자자들이 “완공된 건물과 홍보관에서 본 건물이 다르다”면서 하소연하는 사례가 많은 건 이 때문이다.

분양홍보관은 건축법상 규제도 받지 않는다. 분양홍보관이 주로 기존 건물이나 상가에 둥지를 트는 이유다. 분양홍보관으로 쓰려는 건축물의 용도를 문화·집회시설 변경하면 되기 때문에 어렵지도 않다.

좀 더 구체적으로 말하면 지자체에 기존 건물이나 상가의 용도를 문화·집회시설로 바꿨다고 신고하면 그만이다.[※참고: 한 건물에서 용도를 변경하려는 부분의 면적이 500㎡(약 151.2평) 이하면 지자체에 신고하는 것만으로 충분하다. 바닥 면적이 500㎡를 초과할 때는 용도변경 시 허가를 받아야 한다.]

부동산 분양업계 관계자는 “부동산 개발회사 등이 설치한 분양홍보관은 1~3개월 운영하다가 사라지는 것이 일반적”이라며 “그냥 빈 상가를 빌려 잠깐 이용하고 사라지는 분양홍보관도 적지 않다”고 말했다.

그는 “짧게 운영하고 사라지는 분양홍보관에서 체결한 분양 계약은 나중에 문제가 생겼을 때 해결하는 것이 쉽지 않다”며 “분양홍보관은 사라지고 계약을 체결한 분양상담사와 연락이 끊기는 경우가 숱하기 때문”이라고 말했다.

■ 분양상담사 = 이번엔 분양상담사를 이야기해보자. 많은 이들이 ‘분양상담사’라고 하면 부동산 전문가를 떠올리지만 그렇지 않다. 계약을 따내야 인센티브를 챙길 수 있는 영업사원이다. 반드시 자격증을 따야 할 필요도, 전문적인 교육을 받을 이유도 없다. 그러다보니 분양상담사의 말엔 허위와 과장이 섞여 있을 수밖에 없다.

흔히 내뱉는 허위성 발언은 다음과 같다. “프리미엄을 받고 매각할 수 있다” “책임지고 임차인을 구해주겠다” “분양 이후에도 지속적으로 관리해주겠다”…. 한발 더 나아가 감언이설로 투자자를 속여 분양 계약을 따내고 잠적해 버리는 분양상담사도 많다. 분양상담사의 말만 믿고 계약을 체결하면 뒷감당은 모두 투자자가 짊어질 수밖에 없다.

![[사진|뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202507/306400_216592_1517.jpg)

실제로 분양 계약을 해지하려면 계약의 10배에 달하는 위약금을 물어야 한다. 위약금을 내고 계약을 해지할 수 있으면 그나마 다행이다. 투자자 스스로 계약서에 서명했다는 이유를 들어 계약 해지를 해주지 않는 경우도 숱하다. 이쯤 되면 누군가는 이렇게 물을 수 있다. “제도적으로 정비하면 될 텐데 왜 아직까지도 투자자를 속이는 분양상담사가 활개를 치는 걸까.”

옳은 지적이다. 분양상담사의 고질적인 문제를 뿌리 뽑을 기회는 있었다. 2022년 12월 전세사기 논란이 터졌을 때다. 당시 전세사기 범죄에 분양대행업자가 핵심 공모자로 가담했다는 게 알려지면서 사회적 공분을 샀다. 이를 법으로 규제해야 한다는 목소리도 컸다. 하지만 정부와 국회는 아무런 대책도 마련하지 않았다. 어떻게 된 걸까. 이 이야기는 ‘분양사기의 실체’ 2편에서 이어나가보자.

강서구·홍승주 더스쿠프 기자

ksg@thescoop.co.kr

※ 본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?