더스쿠프 커버스토리 視리즈

이지원 기자의 그늘 보듬記

더 불편해진 사교육 천태만상 1편

멈추지 않는 한국 사교육 광풍

7세 고시 이은 4세 고시의 민낯

더 공고해진 학벌주의 깰 수 있나

학부모도 학생도 모두 피해자

# 1980년대 ‘Chaebol(재벌)’이란 말이 영어사전에 등재됐다. 한국 경제의 그림자를 ‘고유명사’로 풍자한 첫번째 사례다. 한국의 고질적 문제를 비판한 두번째 말은 ‘Gapjil(갑질)’이다. 뉴욕타임스가 2018년 처음으로 사용했다.

# 공교롭게도 최근 외신에서 한국을 꼬집은 말이 등장했다. 사교육 광풍을 꼬집은 ‘Hagwon(학원ㆍ영국 파이낸셜타임스)’이다. 우리의 교육은 지금 어디로 가고 있을까. 사교육을 시키는 학부모, 사교육을 당하는 학생 모두 ‘피해자’인 건 아닐까. 더스쿠프가 ‘더 불편해진 사교육 천태만상’ 1~3편에 걸쳐 ‘Hagwon’에 숨은 민낯을 취재했다.

![사교육 광풍을 막으려면 사회 구조가 달라져야 한다는 지적이 많다.[사진|연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202507/306763_217375_4634.jpg)

# 학부모 A씨 : “아이를 영어유치원에 보내고 나니까 사교육을 끊을 수가 없더라. 주위에서 ‘어느 학원에 보낸다’는 말이 들리면 불안한 마음에 우리 아이도 보내게 된다.”

# 학부모 B씨 : “아이를 그저 건강하고 행복하게만 키우고 싶다. 아이가 꼭 배우고 싶어 하는 게 있을 때만 학원에 보내려고 하는데, 내 생각을 지키면서 아이를 키우는 게 쉽지는 않다.”

# 직장인 C씨 : “얼마 전 서점에서 초등학교 입학 준비 책을 보고 놀랐다. ‘보건실이 어떤 곳인지’ ‘운동회가 무슨 날인지’까지 책으로 예습하는 게 한국의 현실인가 싶어 겁이 나더라.”

한국의 사교육은 누굴 위한 걸까. 부모들은 자식을 뒷바라지하느라 노후 대비를 하지 못하고, ‘그런 삶’을 살 수 없다고 결심한 젊은층은 아이 낳기를 꺼린다. 저출생·고령화와 맞닿아 있는 사교육 문제는 한국 사회의 가장 큰 리스크 중 하나다.

이번엔 사교육 이야기를 해보려 한다. 먼저 시계추를 2014년으로 돌려보자. 그해 8월 뉴욕타임스(NYT)는 ‘An Assault Upon Our Children(우리 아이들에 대한 폭행)’이라는 제목의 칼럼을 게재했다. 내용을 정리하면 이렇다.

“전세계가 한국을 ‘교육의 모범 사례’로 볼지 모르지만, 한국의 교육 체제엔 어둡고 긴 그림자가 드리워져 있다 … 극성스러운 엄마들, 입시준비 학원, 권위적인 교사들이 지배하는 한국 교육은 높은 성과를 내는 학생들을 배출하고 있지만 학생들은 그 대가로 건강과 행복을 지불하고 있다. 이 모든 교육 과정은 결국 아동학대를 초래한다….”

그로부터 10여년이 흐른 지금 한국의 교육 현실은 개선됐을까. 달라진 게 별로 없다. 올해 초 사회를 떠들썩하게 한 ‘4세 고시’는 한국의 교육 현실을 그대로 보여준다. 4세 고시는 대치동 등 주요 학군에서 5세를 대상으로 한 ‘영어유치원(영어학원 유치부)’에 들어가기 위해 영유아들이 치르는 ‘레벨테스트’를 의미한다.

난도가 높고 경쟁이 치열해 3~4세부터 입학 준비를 시키는 부모들이 적지 않다. ‘7세 고시(초등학교 입학 전 유명 학원에 들어가기 위해 치르는 시험)’에 이어 4세 고시까지, 사교육을 시작하는 연령대는 그만큼 낮아졌다.

[※참고: 영어유치원은 유아교육법에 따라 설립해 유아의 전인적 발달을 위한 교육과정을 운영하는 ‘유치원’과는 다르다. 학원법에 따라 설립한 사설 학원으로 ‘영어학원 유치부’ ‘유아 대상 영어학원’이 맞는 표현이다. 기사에선 편의상 영어유치원으로 표기했다.]

기저귀도 채 떼지 못한 아이들을 대상으로 한 4세 고시는 최근에야 이슈가 됐지만, 사실 7~8년 전부터 성행해 왔다. 이렇게 갈수록 심화하는 사교육 광풍엔 자식을 좋은 대학에 보내고 싶은 부모들의 열망과 더 어린 연령대의 아이들을 공략해온 사교육 업체들의 전략이 깔려 있다.

일례로 4세 고시를 치러야 들어갈 수 있는 유명 영어유치원은 대형 어학원들이 이끌고 있다. 수강료에 급식비ㆍ셔틀버스비ㆍ교재비 등을 포함하면 총비용이 월 200만~300만원에 달하지만 워낙 소수로 운영하는 탓에 입학 경쟁이 치열하다.

김명신 공공시민교육연구소 소장(전 서울시 교육위원)은 “학령인구가 감소하자 사교육 업체들은 점점 더 어린 나이대의 아이들을 공략해 왔다”면서 “혹시라도 내 아이가 뒤처질까 불안해하는 부모들의 심리를 이용한 학원들의 공포 마케팅이 4세 고시로 이어지고 있다”고 지적했다.

그렇다고 4세 고시를 일부 계층만의 문제로 보긴 어렵다. 전국 영어유치원이 가파르게 늘어난 건 단적인 예다. 조정훈 국민의힘 의원실에 따르면, 전국의 영어유치원은 843개(2023년 기준)로 2019년(615개) 대비 37.0% 증가했다. 같은 기간 ‘어린이집’이 원생 감소 등으로 22.5%(3만7371개→2만8954개) 줄었다는 점을 감안하면 아이러니한 결과다.

![[사진|뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202507/306763_217377_4738.jpg)

■ 관점① 부끄러운 고유명사 = 영유아로 확대한 한국의 사교육 광풍에 외신들도 우려의 목소리를 내고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난 3월 “한국의 학업 경쟁이 6세 미만 아동의 절반을 입시학원으로 내몰고 있다”고 보도했다. FT는 “‘학원(Hagwon)’이 한국의 거대한 산업으로 자리 잡았다”면서 “사교육 연령이 낮아지면서 부모들의 경제적 부담이 커지고, 출산 기피 현상이 심화하고 있다”고 지적했다.

이보다 앞선 2023년 7월엔 미국 CNN이 한국의 사교육을 중점 보도했다. “한국 학생들은 학교가 끝나면 곧바로 ‘학원(Hagwon)’에 가고 집에 와서도 새벽까지 공부하는 게 흔하다 … 아이가 걷기 시작할 때쯤이면 부모가 사립 엘리트 유치원을 찾기 시작한다 … 이런 현실은 교육 불평등, 청소년의 정신 문제, 출산율 급감의 원인으로 지목된다.” 이쯤 되면 재벌(Chaebol)에 이어 학원(Hagwon)이 한국만의 독특한 고유명사로 자리 잡을지도 모른다.

■관점② 4세 고시와 학대 = 전문가들은 “도를 넘어선 사교육은 아동학대라는 걸 인식해야 한다”고 지적한다. 신의진 연세대(소아정신과) 교수는 “영유아기는 정서를 담당하는 변연계가 발달하는 시기로 감정조절 능력, 충동조절 능력, 공감능력 등을 길러야 한다”면서 “어린 시절 뇌발달이 제대로 이뤄지지 않으면 사춘기를 지나면서 심각한 문제를 초래할 수 있다”고 강조했다.

신 교수의 이야기를 더 들어보자. “지금 10대 청소년의 자살이 증가하는 건 영유아기 뇌발달이 제대로 이뤄지지 않아 회복탄력성을 기르지 못했기 때문이다. 그렇다면 4세 고시 열풍 속에서 자란 아이들의 10~20년 후는 어떻겠나. 4세 고시를 단순한 사회 현상으로 봐선 안 된다. 정부가 나서서 4세 고시를 아동학대로 규정하고 금지할 필요가 있다.”

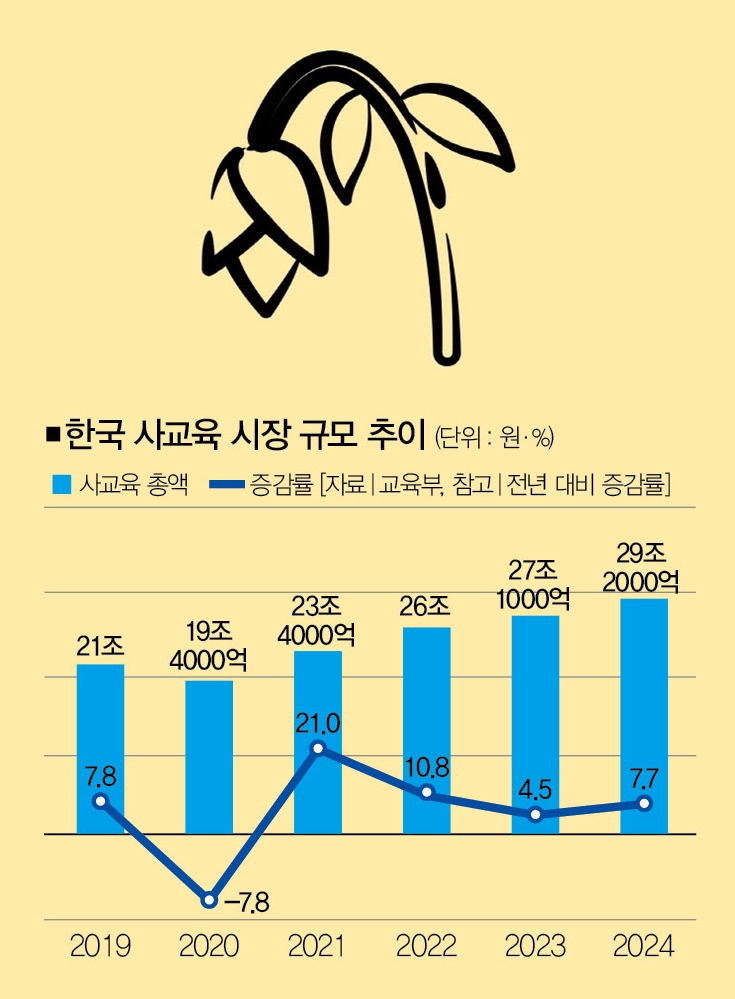

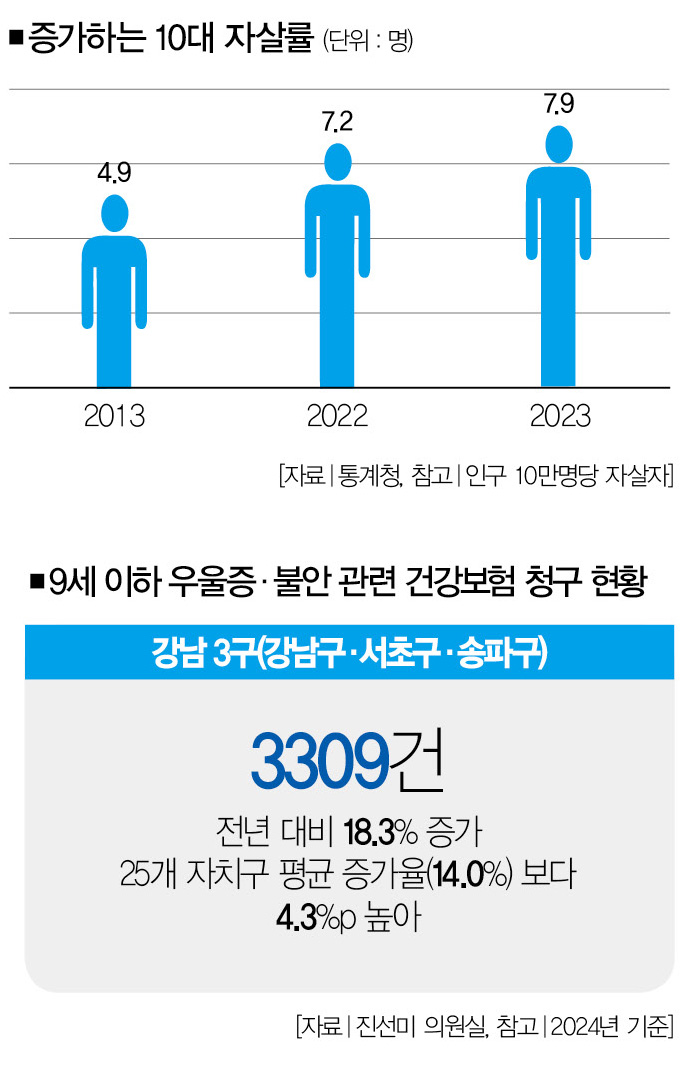

실제로 2023년 10대(10~19세) 인구 10만명당 자살자는 7.9명으로 2022년(7.2명) 대비 9.7%나 증가했다. 미래를 걱정스럽게 만드는 통계는 또 있다. 진선미 더불어민주당 의원실에 따르면 영어유치원이 밀집한 강남 3구(강남구ㆍ서초구ㆍ송파구)에서 9세 이하 영유아ㆍ아동이 우울증·불안장애로 건강보험을 청구한 건수는 지난해 3309건으로 전년(2797건) 대비 18.3% 증가했다. 서울 25개 자치구 평균 증가율(14.0%)을 4.3%포인트 웃도는 수치다.

■관점③ 법적 사각지대 = 비판의 목소리가 커지자 ‘강 건너 불구경’하던 정부가 움직이기 시작했다. 교육부는 5월 전국 17개 시ㆍ도교육청에 공문을 보내 영어유치원의 레벨테스트 실태조사를 실시하도록 했다. 7월 말까지 실태조사와 후속조치를 완료한다는 게 교육부의 계획이다.

문제는 이 정도 조치로 4세 고시를 막기가 어렵다는 점이다. 무엇보다 학원의 선행학습을 막는 법적 조항이 없다. 현행 ‘선행학습 금지법(공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법)’은 학교에서의 선행학습만 금지하고 있다. 당연히 영어유치원의 레벨테스트도 규제할 수 없다.

레벨테스트 비용을 받거나 허위·과장 광고를 할 경우에만 ‘학원법’에 따라 처벌할 수 있을 뿐이다. 김명신 소장은 “법이 달라진 시대를 따라가지 못하고 있다”면서 “국민적 합의를 거쳐 과도한 사교육은 규제할 필요가 있다”고 지적했다.

이뿐만이 아니다. 전례前例를 보면, 규제만으로 사교육을 잠재우기 어렵다. 역대 정부가 추진했던 사교육 규제책들이 제대로 효과를 낸 경우가 거의 없어서다. 이 이야기는 ‘더 불편해진 사교육 천태만상’ 2편에서 이어나가 보자.

이지원 더스쿠프 기자

jwle11@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?