아무것도 안 하고 있지만 더욱 더 격렬하게 아무것도 하고 싶지 않을 때

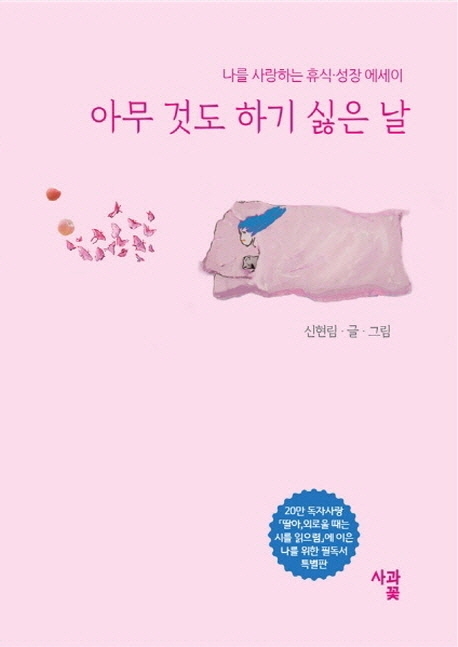

신현림 작가의 「아무 것도 하기 싫은 날」을 펼친 건 어느 화창한 토요일 오후, 버스 안에서였다. 일이 있어 오랜만에 멀리 외출을 하고 돌아오는 길, 지하철로 40분이면 될 거리를 일부러 1시간 반 정도 걸리는 버스를 탔다. 버스에 타서 아무 생각도 없이 바깥의 풍경을 멍하게 바라보는 것은 내가 버스를 타는 걸 좋아하는 이유 중 하나다. 좋아하는 음악을 들으며 멍하니 창밖을 바라보다보면 어느새 내 안의 생각으로 빠져든다. 그 날, 나는 여기에 나오는 ‘버스 여행’을 하면서 이 책을 읽었다. 그야말로 아무것도 하고 싶지 않아서 이 책의 제목에 끌린 것이다.

꼼짝도 하기 싫을 정도로 지쳤을 때가 가끔 있다. 흔히 ‘번-아웃’이라고 하는데 요즘에는 이런 소진 현상을 겪는 사람들이 많다. 흔히 ‘아무것도 안 하고 있지만 더욱 더 격렬하게 아무것도 하고 싶지 않다!’ 이런 기분. 경쟁이 치열하다보니 쉴 때도 자기개발이라든가 무언가를 끊임없이 해야 한다는 압박감에 제대로 쉬지 못하는 거다. 주말에 잠만 자면서 보낸다고 하면 아까운 것 같고 시간낭비 한 것 같이 느껴지는 그런 기분이랄까.

잉여인간이 된 것만 같은 기분에 일어나서 뭐라도 억지로 해야 할 것 같다. 버스나 지하철에서는 이동시간에 책이라든가 뭐라도 읽어야 할 것 같고, 책이 없으면 뉴스라도 보든가 멀티태스킹을 해야 할 것만 같다. 그래서인지 없으면 안 되는 스마트폰도 참 고마운 문명의 혜택인 동시에 정보의 지옥 같이 느껴질 때가 있다.

가벼운 봄바람 같은 조언과 삶을 긍정하는 마음

저자도 이런 것을 느꼈는지 하나의 해결책으로 정보의 과부하 속에서 가끔은 스마트폰을 끄고 고요히 자기의 고독에 빠져보라고 한다. 스마트폰이 없던 때로 돌아가 수달처럼 지금 있는 그대로의 상태를 즐겨보라고.

지쳤을 때 억지로 일어나려 하기보다 온전히 쉼에 집중하라는 것이다. 쉬고 나면 다시 괜찮아질 거라고, 옆에서 등을 다독여주는 것처럼 부드럽게 조언한다. 저자의 조언은 결코 무겁지 않고 사뿐사뿐 거니는 듯하다. 같은 느낌으로 곳곳에 그녀가 직접 그려 넣은 앙증맞은 그림들도 눈이 간다.

작가는 가볍지만 너무 가볍지만은 않게, 지나온 시간만큼의 무게를 가지고 삶을 관조한다. 지나간 시간들은 때론 아팠지만 그만큼 성장했고, 지금의 삶 역시 꿈꿔왔던 만큼 풍족하거나 화려하지는 않지만 정신적으로 풍족한 게 더 낫다는 그녀의 말에 어느새 고개를 끄덕이며 앞으로는 괜찮아질 거라는 낙관성에 설득되어버리고 만다.

마음을 가두는 완벽함을 버리고

언젠가 인터넷에서 사람은 언제 적이 될 수 있을지 모르니 약점을 잡혀서는 안 된다는 글을 봤다. 나도 그런 일들을 경험했기에 그 말을 믿어왔다. 하지만 약점이란 게 늘 숨길 수 있는 건 아니었기에 감추려 할수록 상대와 멀어지는 법밖에 없었다. 완벽함의 추구에 갇혀 자신의 약점을 내보이지 않기 위해 벽을 쌓고 살면 그 안에 고립되어 외로워질 수밖에 없다.

영화 ‘양들의 침묵’속 ‘한니발 렉터 박사’가 식사를 할 때 듣는 것으로 유명한 ‘골트베르크 변주곡’을 연주한 글렌 굴드의 이야기 역시 이와 상통한다고 할 수 있다. “사람들에게서 멀어지고 싶으면서 사람의 관심을 갈구했고, 추위를 싫어하면서 얼어붙은 북쪽 지방을 동경했으며, 비행기 사고를 두려워하면서도 자동차를 미치도록 운전”(124)한 남자. 사람은 어쩌면 이다지도 모순적인 존재인지. 너무 가까운 건 갑갑해서 멀어지고 싶으면서도 나를 놓지 않았으면 좋겠다고 바란다. 그는 평생 우울증에 시달리다 만년에는 약에 찌들어 50세의 나이에 갑작스런 뇌졸중으로 사망했다.

지나온 삶은 어느 하나 ‘완벽하다’는 느낀 때를 떠올리기 쉽지 않다. 지나친 완벽주의를 추구하게 만드는 환경 속에서 우리는 스스로의 결점을 찾고 다가올 불행을 근심하고 걱정하는데 삶의 소중한 순간들을 아깝게 놓치고 있는지도 모른다. 지금의 순간을 소중하게 여기고 즐기라고 응원하는 말을 듣고 있으면 더는 한 순간도 그렇게 허투루 흘려보내고 싶지 않다.

부드럽게 등을 떠밀어주는 바람에 다시 마음의 문을 열고

“멀쩡해보여도 나름 사연이 있다”(37)며 부드럽게 감싸주는 마음이 나를 위로해주는 동시에 타인을 함부로 재단하지 말고 괄시하지 말라는 경고로 들린다. 살아보니 예전에 한 교수님께서 말씀하신대로 인간은 모두 자신만의 이야기와 역사를 지닌 서사적 존재라는 생각이 든다. 다른 사람의 삶에 귀 기울이지 않는다면, 내가 나의 이야기를 하지 않는다면 알 수 없는 부분이 너무나 많다.

오죽하면 열길 물속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다고 할까. 솔직하게 내보이지 못하면 점점 더 벽이 쌓이고 각자 그 안에 갇히기 마련이다. 현대 사회의 질병은 ‘외로움’이라고 한다. 작가는 고독은 삶의 일부로 적극적으로 받아들이라 하면서도 외로움에 대해서는 자기 삶을 좀 먹도록 놔두지 말라고 일갈한다.

외로울 땐 마음을 열고 다가가고, 소중한 사람들에게 하나씩 내 사람이라는 것을 알리는 것을 망설이지 말고 표현하라 한다. 그녀의 목소리는 망설이는 내게 상처를 내보이고 부딪치며 행동하라고 몸을 살짝 밀어주는 바람 같다. 작가의 말을 따르다보면 언젠가는 우리에게도 “전쟁 같은 세상에서 내 인생이 멋진 건 당신 때문이야”(58) 같은 말을 할 수 있는 소중한 누군가가 생기게 될지도.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?