롯데하이마트 둘러싼 두 시선

롯데하이마트가 모습을 드러냈다. 롯데가 우여곡절 끝에 하이마트를 인수한 이유는 간단하다. 알찬 수익을 내는 ‘황금알을 낳는 거위’라서다. 국내 애널리스트는 롯데의 하이마트 인수에 대해 찬사 일색이다. 하지만 결과는 두고 봐야 한다. 과한 식욕은 급체를 부를 수 있다. 실제로 국제신용평가사의 시각은 냉정하다.

‘롯데-하이마트’ 시너지 낼까

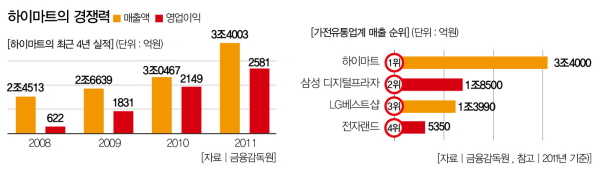

가전제품전문점 업계에서는 절대강자로 통한다. 시장 점유율은 48%에 이른다. 직영 매장수는 319개로 LG베스트샵(292개), 삼성디지털프라자(261개), 전자랜드(95개)보다 많다. 매장 당 규모도 크다. 하이마트의 매장 평균 면적은 1372㎡(약 415평)이다. 가전제품전문점 업계에서 매장 당 규모가 큰 것으로 알려진 LG베스트샵 평균 매장 면적(508㎡ㆍ약 154평)의 2.7배다.

경쟁사와 달리 종합 가전브랜드를 취급한다. 자사 브랜드만 취급하는 LG베스트샵, 삼성디지털플라자와 달리 모든 브랜드를 총 망라한 가전제품을 판다. 하이마트가 취급하는 전자제품은 1만5000여종에 달한다. 삼성ㆍLG전자의 국내 전자제품 중 각각 19%ㆍ24%가 하이마트에서 팔린다. 위니아만도는 31%, 대우일렉은 59%에 이른다. 하이마트의 경쟁력은 이처럼 확실하다.

하지만 하이마트는 가시밭길을 힘겹게 걸어왔다. 주인이 세차례나 바뀔 정도로 성장과정에서 홍역을 앓았다. 지난해 말 하이마트는 경영권 문제로 삐걱거렸다. 1대 주주 유경선 유진그룹 회장과 2대 주주 선종구 하이마트 전 회장 사이에 촉발된 경영권 분쟁이 단초였다. 둘은 결국 지분을 공동매각하는 걸로 갈등을 해결했다. 하이마트가 시장에 나온 것이다.

국내의 내로라하는 유통업체들은 하이마트 인수에 군침을 흘렸다. 롯데ㆍ신세계ㆍ홈플러스 등 유통공룡이 하이마트 입찰에 달려들었다. MBK파트너스ㆍ칼라일 등도 사모펀드도 하이마트 인수를 저울질했다. 숱한 우여곡절 끝에 하이마트 인수전에서 승리의 나팔을 분 곳은 롯데쇼핑이었다. 올해 10월 29일 공정거래위원회가 하이마트ㆍ롯데쇼핑의 기업결합을 승인하면서 롯데쇼핑은 하이마트의 최종 주인이 됐다. 주인 도장도 확실히 찍었다. 11월 1일 하이마트에서 ‘롯데하이마트’로 사명을 바꿨다. 롯데로선 하이마트 인수로 자존심을 회복할 수 있을 것으로 보인다. 2006년 이후 롯데는 수많은 인수ㆍ합병(M&A)를 통해 몸집을 불려 왔다.

그런데 롯데는 정작 중요한 인수전에선 고배를 마셨다. 오비맥주, 대한통운 인수를 실패한 것이다. 롯데가 하이마트 인수에 적극 나섰던 이유가 바로 여기에 있다. 롯데쇼핑이 하이마트 인수에 눈독을 들인 이유는 하이마트가 ‘황금알을 낳는 거위’라서다. 지난해까지 하이마트를 갖고 있었던 유진그룹의 매출비중을 보면 하이마트의 경쟁력을 쉽게 판단할 수 있다. 지난해 3분기 유진기업의 총 자산 1조5222억원 가운데 하이마트의 자산은 4376억원이었다. 같은 기간 유진그룹의 순이익은 200억원이었다. 하이마트 순이익 570억원을 포함한 결과였다. 하이마트를 제외하면 유진그룹은 370억원의 영업손실을 기록한 셈이다. 롯데가 하이마트가 시장에 나오자마자 군침을 흘린 이유가 여기에 있다.

실제로 롯데마트와 하이마트가 통합하면 매출 규모가 10조원으로 늘어나, 이마트(매출 12조원)를 턱밑까지 추격할 수 있다. 지난해 롯데마트와 하이마트의 국내 매출은 각각 6조9000억원, 3조4105억원이었다. 해외진출 플랜도 비슷하다. 하이마트는 3년 전부터 인도네시아 시장 진출을 모색하고 있다. 2008년 인도네시아에 진출한 롯데마트는 20개가 넘는 매장을 운영하고 있다. 두 업체가 해외에서도 ‘시너지 효과’를 낼 수 있다는 이야기다. 하이마트 관계자는 “인도네시아 시장에 진출한 롯데마트를 통해 하이마트의 해외진출이 수월해질 것으로 보인다”며 기대감을 드러냈다.

게다가 롯데마트는 하이마트와 유사한 자체 가전유통전문점 ‘디지털파크’를 운영하고 있다. 롯데마트 매장 내 숍인숍 형태로 운영한다. 하지만 실적이 시원치 않다. 매출 비중이 롯데마트 전체 매출의 6%에 불과하다.

이런 디지털파크에 하이마트가 결합된다면 롯데는 단숨에 ‘가전유통업계’의 강자로 올라설 수 있다. 하이마트는 이번 인수에 긍정적인 입장이다. 하이마트 관계자는 “롯데쇼핑에 최종 인수되면서 회사 분위기가 긍정적으로 바뀐 것 같다”며 “롯데쇼핑의 디지털 파크, 롯데마트의 가전코너 등과 잘 어우러지면 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 보인다”고 말했다. 롯데 관계자는 “하이마트의 컨텐트와 롯데 유통 노하우가 접목되면 긍정적 효과가 나올 것”이라며 “물류 부분이나 점포 선정 등 많은 부분에서 서로 도움을 줄 일이 많을 것 같다”고 전했다.

롯데가 ‘승자의 저주’에 빠질 것이라는 전망도 나온다. 국내 애널리스트들과 달리 국제 신용평가들은 롯데의 ‘하이마트 인수’에 부정적인 전망을 내놓고 있다. 하이마트 인수에 들어가는 롯데쇼핑의 자금 1조2000여억이 대부분 외부차입을 통해 마련될 것으로 보이기 때문이다. 국제 신용평가사들은 롯데의 하이마트 인수가 확정되기 무섭게 롯데쇼핑의 신용등급을 강등했다. 올 11월 3일 국제 신용평가사 피치는 롯데쇼핑의 신용등급을 기존 A-에서 BBB+로 한 단계 강등했다. 등급전망은 ‘부정적(negative)’을 부여했다.

무디스는 올 10월 31일 롯데쇼핑의 신용등급을 Baa1로 낮췄다. 크리스 박 무디스 애널리스트는 “롯데쇼핑의 신용등급 하향은 하이마트 지분 65.25%를 인수하면서 1조2000억원 상당의 비용을 대부분 외부차입 조달함에 따라 재무지표가 악화될 것이라는 전망을 반영한 것”이라고 말했다.

무디스는 앞서 올 7월 5일 롯데쇼핑의 신용등급 하향 검토 작업 착수에 들어갔다. 당시 “롯데쇼핑이 인수자금으로 쓰기 위해 우선적으로 빚을 낸다면 롯데쇼핑 재무안정성은 더욱 나빠질 것”이라고 경고했다.

실제로 롯데쇼핑의 총 차입금은 2007년말 5496억원에서 올 3월말 3조8011억원으로 증가했다. 차입금의존도도 4.6%에서 16.8%로 상승했다. 하이마트의 1조2481억원의 인수자금 중 차입금 조달 비중이 50%라면 롯데쇼핑의 총차입금은 4조4251억원으로 늘어난다.

무리한 M&A 식욕, 부메랑될 수도

인수자금 100%를 차입하면 상황이 더 심각해진다. 총 차입금이 5조원이 넘고 순차입금은 4조4000억원에 육박한다. 이런 시나리오는 단기적으로 롯데의 재무부담이 커진다는 것을 의미한다. 롯데는 “문제 될 게 없다”는 입장을 보였다. 회사 관계자는 “인수과정에서 회사채 발행이 필요했던 것은 사실”이라며 “하지만 재무건전성은 다른 기업에 비해 우수하다는 평가를 받고 있다”고 설명했다. 그는 또 “차입금으로 인수자금을 일부 충당했지만 그룹 전체에 악영향을 끼칠 수준은 아니다”라고 덧붙였다. 두 유통공룡의 만남. 승자의 저주일지 장밋빛일지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같다.

Issue in Issue

하이마트의 슬픈 역사

1ㆍ2대 주주 다툼에 매물로 나와

지난해 11월 유경선 유진그룹 회장과 선종구 전 하이마트 회장 간 경영권 문제가 불거지면서 하이마트가 M&A시장 매물로 나왔다. 2007년 말, 유진그룹이 홍콩계 사모펀드 AEP(어피니티에쿼티파트너스)로부터 하이마트를 인수했을

이 둘의 관계는 이때부터 삐걱거리기 시작한다. 선 회장은 이에 불만을 나타냈다. 임원진들에 이메일을 보내 “유진 측이 경영을 제가(선종구 회장 본인) 전담하기로 한 약속을 깨고 임시주총과 이사회 개최를 요구하고 있다”고 주장했다. 그는 “계약 당시 유경선 회장이 선종구 회장과 경영진에 7년 동안 경영권을 보장해주기로 했는데 이를 유진기업이 일방적으로 파기했다”고 주장했다.

유진그룹은 “'7년간의 경영권 보장'은 하이마트 지분인수 계약조건에 포함돼있지 않았다”며 “최대주주가 경영에 전혀 개입하지 않는 것 자체가 어불성설”이라고 반박했다. 유진그룹은 당시 하이마트 지분 31.3%를 보유한 최대주주였다. 2대 주주이자 전문경영인(선 회장)에 안방을 내주면서 4년이 넘도록 주인행세를 하지 못했다. 결국, 유 회장과 선 회장이 각각 재무와 영업을 총괄하는 공동대표 체제로 역할을 나누고 경영권 분쟁에 대한 책임으로 하이마트 매각을 결정하게 된다.

김미선 기자 story@thescoop.co.kr | @itvfm.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

BEST댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.

댓글삭제

삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.

그래도 삭제하시겠습니까?

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글수정

댓글 수정은 작성 후 1분내에만 가능합니다.