주택법 개정해 조합 설립 조건 까다로워졌지만

불분명한 사업 무산 기준 등 고질병 수두룩

지역주택조합은 저렴한 가격에 내집 마련을 할 수 있다는 장점으로 주목받았지만 성공률이 낮다는 단점이 있었다. 정부는 지역주택조합 사업의 문턱을 높이고 사업 절차에 공공公共을 더 끌어들였지만 여전히 조합의 투명성을 담보하지 못한다는 지적이 숱하다. 지역주택조합의 고질병은 대체 무엇일까.

![주택법 개정으로 지역주택조합 설립 요건은 까다로워졌다.[사진=더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202208/55091_81960_1314.jpg)

‘○○역 반값 아파트’. 종종 횡단보도나 전봇대에 붙어 있는 현수막의 광고문구다. 같은 조건의 신축 아파트보다 저렴한 가격에 분양받을 수 있다는 걸 내세운다. 이런 광고의 대상이 되는 주택은 대부분 ‘지역주택조합’ 아파트다.

지역주택조합 아파트는 오랫동안 ‘위험한 사업’의 대명사였다. 무주택자이거나 1주택자(전용면적 85㎡ 이하) 세대주를 대상으로 특정 지역 내에서 공동주택을 만들 수 있는 지역주택조합 사업은 상대적으로 낮은 분양가 때문에 관심을 받았다.

하지만 실패할 가능성도 그만큼 높았다. 토지가 있는 상태에서 소유주들이 조합을 만들어 사업을 추진하는 도시정비사업(재건축ㆍ재개발 사업 등)과 다르게 지역주택조합 사업은 토지 확보부터 모든 단계를 직접 밟아야 했기 때문이다. 땅을 확보하지 못하면 결국 아파트를 시공하는 것도 불가능했다. 이 과정을 넘지 못해 사업을 아예 접거나 토지를 확보하는 시간이 너무 길어져 자금 부담이 커진 조합원들이 아파트를 포기하는 경우도 많았다.

이 때문에 지역주택조합 안팎에선 불법과 편법이 난무했다. 유령 조합원을 만들고, 토지확보를 위해 토지사용허가 문서를 위조하는 행위가 비일비재했던 거다. 이런 그늘을 모르고 조합 측에 분담금을 내고 투자했다가 피해를 입는 조합원도 숱했다. 지역주택조합의 목적은 무주택자의 내집 마련이었지만, 규제가 느슨하다는 빈틈 탓에 부작용이 심각했다는 얘기다.

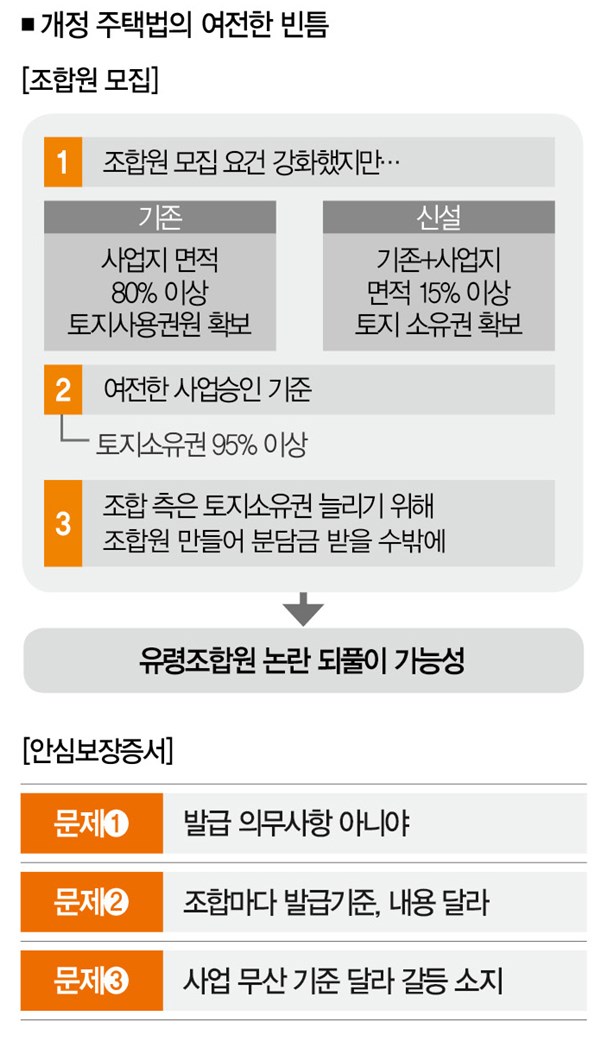

이런 문제를 잘 알고 있었던 정부는 관련 주택법도 수차례 개정했다. 가장 최근 개정일은 2020년 7월 24일이다. 눈에 띄는 변화는 사업 단계별 조건이 강화됐다는 점이다.

조합원 모집→조합 설립→사업계획승인 단계에서 필요한 요소가 늘었다. 조건이 없었던 조합원 모집은 이제 사업지 면적 50% 이상의 토지사용권원(토지를 사용ㆍ점유할 수 있는 권리)을 확보한 다음, 지자체에 알린 후 공개적으로 진행해야 한다.

조합 설립은 사업지 면적의 80%에 달하는 토지사용권원을 확보하면 가능했지만 2020년 7월 24일 이후엔 80%의 토지사용권원뿐만 아니라 15%의 토지 소유권도 확보해야 한다.

지자체가 사업을 승인하는 기준인 토지소유권 95%는 유지됐지만, 조합원 모집과 조합 설립 조건이 까다로워진 셈이었다. 정부는 사업의 ‘문턱’을 높인 효과가 사업의 불확실성을 줄여줄 것으로 기대했다.

그럼 개정된 주택법 이후 지역주택조합은 달라졌을까. 결론부터 말하면 그렇지 않다. 법ㆍ제도적 빈틈이 여전히 커서다. 까다로운 기준을 충족해 지역주택조합을 설립해도 위험요인이 완전히 사라지는 건 아니다.

개정된 주택법이 지역주택조합의 설립요건으로 기존 ‘80% 토지사용권원 확보’에 15% 토지소유권을 새롭게 요구했지만, 지자체가 담보할 수 있는 단계인 ‘사업승인’을 넘기 위해선 여전히 95%의 토지 소유권이 필요하다.

당연히 토지소유권을 95%까지 얻어내려면 토지를 매입할 자금이 있어야 한다. 이 때문에 조합은 조합원의 수를 의도적으로 늘려 분담금을 유입시킬 수밖에 없고, 조합원은 ‘사업승인’을 받지 못한 지역주택조합을 믿고 분담금을 내야 하는 고질적 문제에 또다시 봉착한다.

물론 지역주택조합 측에선 ‘안심보장증서’가 있기 때문에 별문제가 없다고 주장한다. ‘안심보장증서’는 사업이 무산됐을 때 조합원들이 분담금을 돌려받을 수 있는 일종의 근거다.

문제는 ‘안심보장증서’의 제도적 정체성이 애매하다는 거다. 무엇보다 지역주택조합 사업에서 ‘안심보장증서’의 발급은 의무 사항이 아니다. 그래서 같은 조합이라도 안심보장증서를 받거나 받지 못한 조합원이 혼재해 있다.

조합마다 ‘안심보장증서’가 보장하는 내용도 다르다. ‘사업이 무산될 경우’의 기준도 천차만별이다. 주택법의 규정을 보자. “조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우나 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우(주택법 제14조의2) 총회 의결을 거쳐 해산 여부를 결정해야 한다.”

이런 법적 절차를 거쳐 지역주택조합이 해산되면 사업이 무산된 것이기 때문에 조합원들은 ‘안심보장증서’를 통해 분담금을 돌려받을 수 있다. 문제는 총회를 열 수 있는 조건이 됐을 때 이탈하려는 조합원들이 있다는 데 있다.

![서울시는 정비사업 정보 플랫폼에 지역주택조합 실태조사 결과를 게시할 예정이다.[사진=더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202208/55091_81962_1436.jpg)

이 때문에 조합원과 조합 혹은 조합원 모집주체가 법적 다툼을 벌이는 일도 생겼다. ‘안심보장증서’를 작성했는데도 ‘사업 무산’의 기준 때문에 분담금을 돌려받지 못할 수 있어서다.

이 때문에 많은 전문가들이 지역주택조합의 문제를 없애려면 사업의 투명성을 강화해야 한다고 주장한다. 문턱을 높여도 위험요인이 사라지지 않고, 안심보장증서도 사업의 안정성을 보장하지 않으니, 공공이 보유한 지역주택조합의 정보를 투명하게 알려줘야 한다는 거다.

하지만 이마저도 제도적 통일성이 부족하다. 가령, 서울시의 자치구는 지역주택조합 사업을 안내하는 통일된 프로토콜이 없다. 저마다 하고 싶은 대로 안내한다. 상세하게 안내하는 것도 아니다.

서울 25개 자치구 중 관내 지역주택조합의 ▲사업 추진 단계 ▲토지사용권원 ▲토지소유권 확보 등의 내용을 상세하게 알리고, 갱신일을 표기하고 있는 건 관악구, 구로구, 동작구, 마포구, 송파구, 영등포구, 은평구 8곳(가나다순)뿐이다. 다른 자치구는 지역주택조합 사업이 있어도 구체적인 내용을 게시하지 않았다.

자치구에 따라 편차가 있다는 건데, 그렇다고 8개 자치구에 문제가 없는 것도 아니다. 이들 8곳은 사업의 기본적인 정보만 공개할 뿐, 지역주택조합 사업의 문제(위법행위 등)는 게시하지 않았다. 지역주택조합에 피해를 입는 조합원이 많다는 점을 감안하면, 자치구들이 조합원의 ‘알권리’를 침해하고 있다는 거다.

서울시는 2022년 관내 110개 지역주택조합 및 조합 모집주체를 대상으로 실태조사에 나섰다. 조사가 끝나면 정비사업 정보 플랫폼에 지역주택조합의 위법행위 등을 게시할 계획이다. 이 계획이 목표대로 현실화한다면, 지역주택조합의 정보는 한층 투명해질 것이다. 높아진 문턱만큼 늘어난 공공 정보는 지역주택조합 사업의 오명을 벗겨낼 수 있을까.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?