2017년 빈병 보증금 인상 그후

주류 제조사, 혜택 톡톡 누렸지만

비현실적 취급수수료… 병당 11원

소매점 고충 키우는 빈병 쏠림 현상

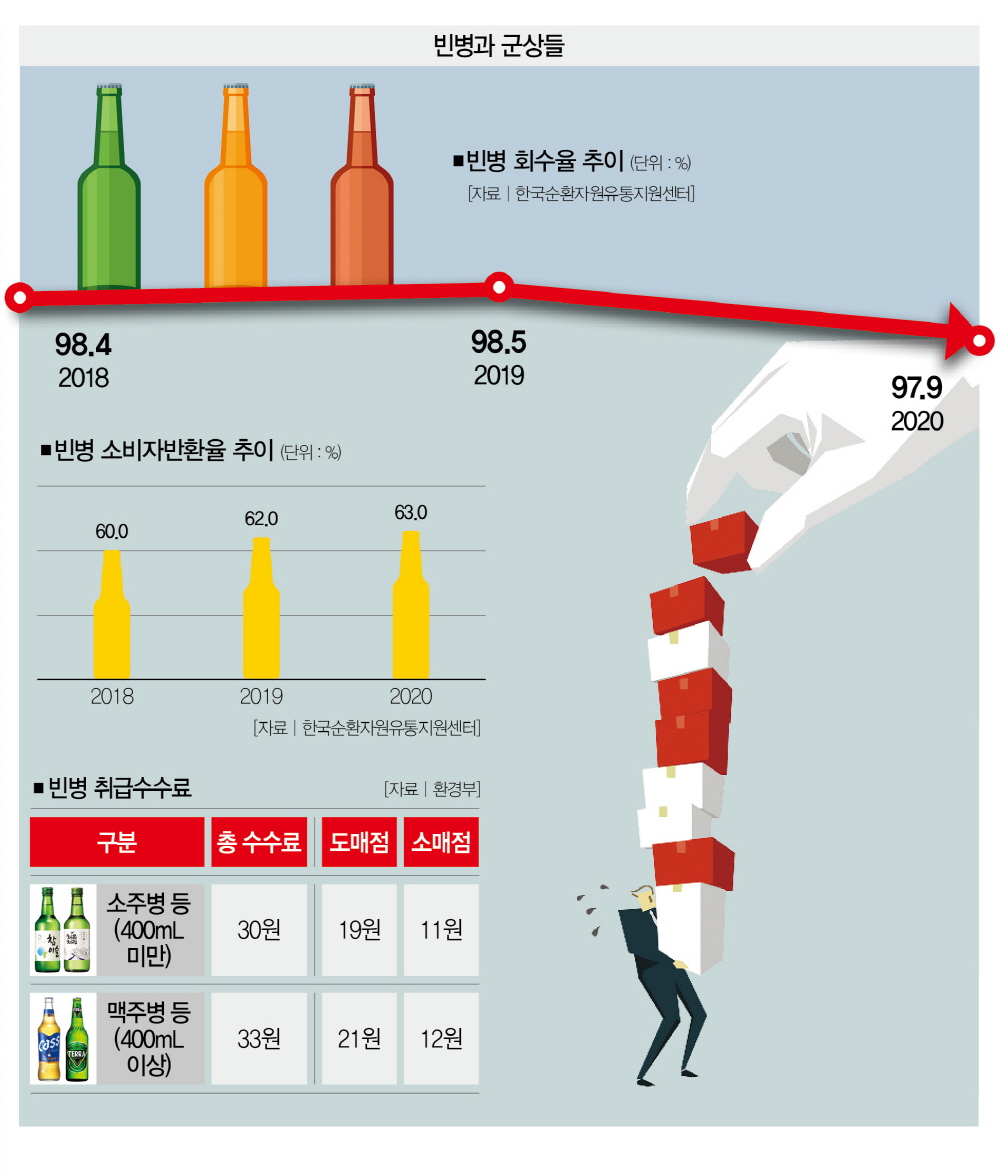

97.9%. 소주ㆍ맥주 등 빈병의 회수율이다. 이렇게 수거된 빈병은 주류 제조사의 공장으로 들어가 세척 과정을 거쳐 재사용(10회 안팎)된다. 빈병 보증금 제도의 가장 큰 수혜를 보는 건 주류 제조사인 셈이다. ‘수거→세척→재사용’ 과정에 비용이 들기는 하지만 병을 새로 만드는 것보다 경제적이기 때문이다. 문제는 빈병 뒤에 숨어있는 ‘소매점 사람들’이다. 더스쿠프(The SCOOP)가 100원짜리 빈병 뒤에 숨은 사람들을 취재했다.

![2017년 환경부가 빈병 보증금을 인상하면서 소비자의 빈병 회수율이 높아졌다.[사진=게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202104/50421_70934_306.jpg)

# 서울 동작구에서 슈퍼마켓(82㎡ㆍ약 25평)을 운영하는 김동영(가명ㆍ41)씨에게 빈병은 스트레스다. 그는 “빈병만 생각하면 답답하다”고 말했다. 계산하느라, 물건 채우느라, 재고 정리하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁜데 소비자가 시도 때도 없이 빈병을 가져오기 때문이다. 빈병 개수를 확인하고 보증금만 돌려주면 끝나는 것도 아니다.

일주일에 한번 도매업체가 빈병을 수거해갈 때까지 보관하고 있어야 한다. 빈병을 매장 밖 임시창고로 옮기고 도매업체가 수거해가기 편하도록 종이 박스에 옮겨 담는 것도 그의 몫이다. 하루에 수십분, 많게는 수 시간이 빈병 처리에 드니 스트레스가 쌓일 법도 하다. 그렇다고 빈병을 담을 박스가 넉넉한 것도 아니다. 이른바 ‘빈병 쏠림 현상’ 때문이다. 김씨 가게에서 구입하지 않은 빈병까지 몰리면서 박스가 부족한 것은 물론 보관 공간까지 태부족이다.

김씨는 “손님이 쇼핑할 때 쓰도록 가져다 놓은 장바구니가 빈병 수거함이 돼버렸다”면서 “생수를 보관하려고 빌린 창고가 빈병 임시보관소가 됐으니, 인건비부터 임차료 부담까지 지고 있는 셈이다”고 토로했다.

# 영등포구의 한 슈퍼마켓에서 일하는 나현성(45)씨도 ‘빈병의 늪’에 빠져있긴 마찬가지다. 그 역시 하루에 300~400병이나 되는 빈병을 처리하느라 골머리를 앓고 있다. 몸이 힘든 건 차치하더라도, 손님이 몰리는 오후 4~5시에 빈병을 가져오면 난감하다. “바쁜 시간대를 피해서 가져와 달라고 읍소하고 있다. 그렇다고 ‘동네장사’를 하는 입장에서 바쁘다고 애써 가져온 걸 돌려보낼 수도 없지 않겠나.”

![빈병 쏠림 현상이 심화하면서 일부 소매점이 공간 부족, 인력 부족 등으로 인한 어려움을 겪고 있다.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202104/50421_70936_325.jpg)

보관 도중 깨지는 빈병도 문제다. 소비자에게 보증금을 지급한 슈퍼마켓으로선 고스란히 손실을 떠안는 셈이어서다. 홍춘호 한국마트협회 정책이사는 “330㎡(약 100평)가량 규모의 마트의 경우 하루 평균 300~400병, 많게는 900병이 쌓인다”면서 “도매업체가 수거해가는 데 2~3일이 걸리다 보니 금세 1000병가량이 쌓이고, 그 과정에서 숱한 어려움을 겪을 수밖에 없다”고 꼬집었다.

그렇다면 ‘재활용 우수생’인 줄만 알았던 빈병은 왜 수거 현장에서 애물단지가 됐을까. 그 이유를 찾기 위해 시계추를 2017년으로 되돌려 보자. 그해 환경부는 소주·맥주 등의 빈병 보증금을 인상했다. 소주병(400 mL 미만)은 40원에서 100원으로, 맥주병(400mL 이상)은 50원에서 130원으로 보증금이 올랐다.

이유는 분명했다. 빈병의 ‘값어치’를 높여서 반환율을 끌어올리고, 빈병 재사용 횟수를 늘리겠다는 거였다. 효과는 금세 나타났다. 빈병 회수율은 2015년 93.8%에서 지난해 97.9%로 상승했다. 소비자가 빈병을 직접 회수하는 비중(소비자반환율)도 같은 기간 24.0%에서 63.0%로 껑충 뛰었다.

이렇게 높아진 빈병 회수율의 수혜를 누리는 건 당연히 주류 제조사들이다. 주류업계 관계자는 “보증금을 인상하기 전만 해도 소비자들은 빈병을 재활용 폐기물로 버리는 경우가 많았다”면서 말을 이었다.

“폐기물로 전락한 빈병 대부분은 마대에 담겨 옮겨지거나 고물상을 거쳐 수거됐다. 그러다 보니 훼손되거나 이물질로 오염되기 일쑤였다. 하지만 보증금 인상 후엔 깨끗한 빈병이 늘어나 제조사로선 신병 제작비를 절감할 수 있게 됐다.”

이 말은 설득력이 있다. 2017년 빈병 보증금을 인상하면서 환경부는 빈병 재사용 횟수가 8회에서 20회로 늘어나면 주류 제조사의 신병제작비용이 1259억원에서 437억원으로 822억원 절감된다고 밝혔다. 문제는 주류 제조사들이 비용 절감 효과를 톡톡히 누리는 사이 슈퍼마켓, 편의점 등 수거를 담당하는 소매점의 고충이 커졌다는 점이다.

■ 빈병 쏠림 현상 = 앞서 언급했듯 소매점의 가장 큰 고충은 ‘빈병 쏠림’ 현상이다. 환경부는 재활용 편의성을 높이기 위해 제품을 구입한 곳이 아니더라도 빈병을 반납할 수 있도록 하고 있다. 취지는 좋지만 부작용이 적지 않다. 예컨대 대형마트에서 주류를 대량으로 구입한 소비자들이 정작 반납할 땐 가까운 동네 슈퍼마켓이나 편의점을 찾는 식이다. 이런 쏠림 현상은 소매점의 ‘공간 문제’와 ‘인건비 문제’로 직결될 수밖에 없다.

편의점 업계 관계자의 말을 들어보자. “편의점의 경우 매장이 협소하고 창고 공간이 제대로 갖춰지지 않은 경우가 많다. 빈병을 모아둘 공간이 없고, 밖에 내두면 깨지기 일쑤다. 특히 알바생이 혼자서 일하는 점포의 경우 쌓이는 빈병 처리는 알바생의 업무 부담으로 이어진다.”

환경부가 소매점의 수거 부담을 덜어주기 위해 ‘개수 제한’을 두고 있지만 이 역시 유명무실하다는 지적이 많다. 1인당 최대 30병까지만 반환할 수 있도록 하고 있지만, 하루에 수거하는 총량에 제한이 없으니 효과가 미미할 수밖에 없다.

![빈병 무인회수기는 대형마트 위주로 설치됐다. 소매점의 고충을 덜어주는 덴 도움이 못됐다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202104/50421_70935_312.jpg)

■비현실적 취급수수료 = 그렇다고 주류 제조사들이 수거 명목으로 도매점(주류도매상)ㆍ소매점에 지급하는 취급수수료가 현실적인 것도 아니다. 현재 주류 제조사들은 소주(이하 1병당) 30원, 맥주 33원의 취급 수수료를 지급하고 있다.

이를 도매점과 소매점이 나눠 갖는데, 소매점에 할당되는 금액이 훨씬 적다. 소주의 경우 도매점 19원, 소매점 11원, 맥주의 경우 도매점 21원, 소매점 12원의 수수료를 받고 있다. 빈병 수거에 쏟아붓는 시간과 노동력을 감안하면 사실상 ‘마이너스’가 될 수밖에 없다.

사례에서 언급한 슈퍼마켓 사장 김동영씨의 말을 들어보자. “빈병 300~400병을 처리하고 취급수수료 3000~4000원을 받는다. 빈병 정리에만 한시간 안팎이 든다는 점을 감안하면 최저임금(2021년 8720원)의 절반도 안 되는 수준이다. 더욱이 그사이 다른 업무까지 ‘올스톱’할 수밖에 없다.”

소매점들이 빈병 수거 ‘요일제’나 ‘시간제’를 도입하게 해달라고 요구하는 이유가 여기에 있다. 홍춘호 정책이사는 “도매상이 빈병을 수거하는 요일에 맞춰 빈병을 수거하거나, 손님이 몰리는 시간대를 피해서 빈병을 받는다면 현장의 어려움을 덜 수 있을 것이다”고 말했다.

■주류 제조사는 어디에 = 무엇보다 가장 큰 문제는 이렇게 고단한 ‘수거 과정’에서 주류 제조사들은 쏙 빠져있다는 점이다. 빈병 수거를 위한 박스 지원조차 제대로 하지 않는 업체가 수두룩하다. 허승은 녹색연합 팀장은 “빈병 보증금 제도가 제대로 정착하고 활성화하기 위해선 제조사의 책임을 강화하는 방향으로 가야 한다”면서 “제조사가 나서서 소매점을 지원하고 수거 시스템을 구축하려는 노력이 필요하다”고 지적했다.

환경부의 정책적 지원도 미미하다. 환경부는 2017년 빈병 보증금을 인상하면서 ‘무인회수기’ ‘거점재활용도움센터’ 등을 확충한다는 계획을 내놨지만 제자리걸음만 거듭하고 있다. 빈병 미반환 보증금을 재원으로 활용하는 사업인 데다, 제조사들이 추가 지원을 하고 있지 않기 때문이다.

빈병 무인회수기는 2017년 108대에서 현재 118대로 별반 차이가 없다. 햇수로 5년여간 10대 늘었으니 연평균 2대 증가한 꼴이다. 그마저도 대형마트 위주로 설치돼 있어 소매점엔 아무런 도움도 주지 못했다.

거점재활용도움센터도 마찬가지다. 현재 운영 중인 센터는 내륙 7곳, 제주 11곳에 불과하다. 서울의 예를 보면, 정책의 민망한 민낯이 노출된다. 잠실지역에 수거 전용 컨테이너 한대가 설치된 게 전부이기 때문이다.[※참고: 무인회수기·거점재활용도움센터 등은 환경부 산하 공익법인 한국순환자원유통지원센터가 운영한다. 센터는 제조사들을 회원사로 두고 빈 용기 보증금제도 등을 운영한다.]

결국 빈병을 둘러싼 문제를 해결하기 위해선 환경부와 주류 제조업체의 노력이 필요한 셈이다. 빈병 회수율 97.9%(2020년 기준)…. 그 이면에 누구의 노력이 숨어있는지, 그 노력의 과실은 어디로 흘러가는지 점검해봐야 하는 이유가 여기에 있다.

이지원 더스쿠프 기자

jwle11@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?