전문가 3人 M&A를 말하다

기업사냥꾼. 인수ㆍ합병(M&A)을 통해 기업을 먹고 파는 사람을 두고 하는 말이다. 다소 부정적으로 들린다. 하지만 M&A는 자금을 원활하게 돌리는 윤활유 기능을 갖고 있다. 한국에선 왜 M&A라면 치를 떨까. 이중완(58) 한국M&A협회 수석부회장, 이종한(52) Lee&C 파트너스 대표, 황상운(50) 동양인베스트먼트 본부장 등 M&A 전문가 3인에게 물었다.

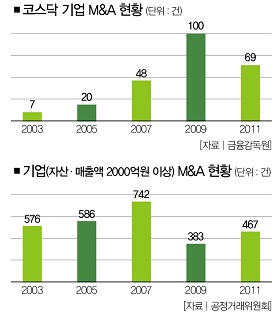

올해 5월 박근혜 정부가 발표한 벤처투자 활성화를 위한 M&A 지원책도 핫 이슈다. M&A는 한 기업의 지분 50% 이상을 매입해 경영권을 확보하는 것을 말한다. 동시에 이보다 적은 지분을 사들이는 투자개념도 있다. 기업공개(IPO)가 10년 이상 걸린다면 M&A는 기업 성장가치만 인정받으면 당장이라도 이뤄진다. 투자회수가 그만큼 빠르다는 얘기다. 이런 순기능에도 M&A는 부정적 평가를 많이 받는다. 기업을 사냥하는 게 아니냐는 이유에서다. M&A를 통해 기업을 매각한 창업가는 ‘먹튀’라는 오해도 받는다. 한국의 M&A, 무엇이 비틀어졌을까.

박근혜 정부가 중소ㆍ벤처투자 선순환을 위한 M&A 지원책을 들고 나왔다.

이종한 Lee&C 파트너스 대표(이종한) : “M&A가 새롭게 조명되고 있다는 점에서 긍정적이다. M&A는 자본을 회수하는 건전한 절차다. 하지만 기업을 빼앗거나, 경영인이 기업을 팔고 나가는 등 부정적인 의미로 더 많이 알려졌다. 이런 이미지를 떨쳐 버릴 수 있는 좋은 기회라고 본다.”

황상운 동양인베스트먼트 본부장(황상운) : “이종한 대표와 생각이 조금 다르다. 박근혜 정부가 방향을 잘못 잡은 것 같다. 단순한 자금지원으론 M&A 시장을 활성화하기 어렵다. 국내시장에서 M&A가 잘 일어나지 않는 이유를 구조적인 측면에서 검토해야 한다.”

M&A를 가로막는 구조적인 문제가 무엇인가.

이중완 한국M&A협회 수석부회장(이중완) : “기업가치 평가도 문제가 있다. 사업성 등 미래 성장가치를 보고 M&A에 들어가야 하는데 여전히 ‘메이크 머니(Make Money)’만을 본다. 현재 돈이 되는, 성장기를 지난 말기 단계에 있는 기업에만 눈을 돌리는 것이다. 그 이전의 성장가치를 보지 못하고 있다.”

초ㆍ중기 단계에 있는 중소ㆍ벤처기업에 대한 M&A가 이뤄져야 한다는 것인데, M&A 시장의 왜곡된 구조를 바로잡을 수 있을까.

황상운 : “기업 초기 단계에 투자한 사람들에게 혜택을 줘야 한다. 초기 투자 리스크가 95%라고 치자. 5% 확률을 가지고 기업 투자ㆍ인수에 나선 이들에게 혜택을 주는 건 당연하다. 그 기업이 중ㆍ말기 단계까지 성장했다면 말이다.”

M&A 선진시장으로 평가되는 미국의 경우를 보자. 기업 초기 단계에서 M&A가 활발하게 이뤄지고 있다.

황상운 : “미국은 오히려 초기 단계에 M&A가 집중되고 있다. 기업을 성장 측면에서 제대로 바라보고 있다는 얘기다. M&A 이후 절차도 긍정적이다. 기업을 팔았다고 경영인의 역할이 끝나지 않는다. 인수기업에 들어가 자신이 판 회사의 사업부문을 맡는다. 회수한 자금은 새로운 벤처기업에 재투자한다. 이게 바로 M&A를 활용한 투자의 선순환 구조다.”

한국이 성장 말기 기업의 M&A에만 집중하는 이유는 무엇이라고 보는가.

황상운 : “답은 경영인에게 있다. 미국은 기업을 경영 대상으로 본다. M&A는 작지만 기술력이 뛰어난 회사들에게 성장 수단으로 활용된다. 거대한 네트워크와 자본을 가진 기업에 인수되면 내가 만든 기업이 더욱 성장할 수 있는 기회가 커지기 때문이다. 반면 한국은 기업을 소유 개념으로 본다. 자녀들에게 물려줄 생각부터 한다. 그래서 투자를 받을 때 한 기업에 다 받으려 하지 않는다. 그가 주요주주가 되기 때문이다. 기업매각도 경영을 하다하다 안 되서 못하겠다 싶으면 결정한다.”

이중완 : “투자는 미래가치를 보고 하는 게 기본이다. 성장 말기 기업에만 투자하는 경향이 사라지지 않는다면 M&A 활성화는 쉽지 않을 것이다.”

이종한 : “대기업과 중소기업의 일방적인 갑을甲乙 관계도 M&A 활성화를 제한하는 요소다. M&A 의뢰자를 보면 대기업에게 특허기술을 빼앗기고, 팔기 위해 온 경영인들이 꽤 있다. 하지만 기술이 없는 중소기업을 누가 사려고 하겠나. 이미 죽은 기업이다.”

물론 대기업의 M&A는 활발하게 이뤄지고 있다. 규모를 갖춘 대기업이 성장전략으로 M&A를 활용하고 있다는 의미다. 문제는 ‘승자의 저주’다. 수많은 대기업이 M&A를 진행한 후 위기에 빠졌기 때문이다. 대우건설을 인수한 금호아시아나그룹, 극동건설을 끌어안았다가 법정관리에 들어간 웅진그룹이 대표적 사례다. M&A로 성장했고, 이로 인해 채권단 자율협약에 들어간 STX도 마찬가지다.

경영인의 마인드부터 바뀌어야

대기업의 M&A가 활발하다고 하지만 대부분 ‘승자의 저주’에 빠진다. 이 역시 문제로 보이는데.

황상운 : “M&A 교육에 대한 맹점이 있다. 성공한 사례에 대해 제대로 분석하지 않는다는 것이다. 알려진 게 없기 때문에 어떻게 인수했고, 시너지는 어떻게 냈는지 알 수 없다. 승자의 저주에 빠지지 않기 위해선 실패한 M&A뿐만 아니라 성공한 빅딜도 데이터로 만들어 공유할 필요가 있다.”

하지만 M&A는 어차피 오너가 결정하지 않는가. 데이터가 무용지물일 수 있다. 데이터보단 오너의 감에 의존할 가능성이 크기 때문이다.

황상운 : “옳은 지적이다. 국내 기업 대부분은 오너십이 강하고, 단일화된 의사결정 시스템을 구축하고 있다. 결정권을 갖고 있는 인물이 승자의 저주에 대한 교훈을 얻지 못하면 똑같은 실수를 반복할 수밖에 없다.”

M&A 전문가가 부족하다는 지적으로 들린다.

황상운 : “해외에선 글로벌IB가 M&A를 종합적으로 컨설팅한다. 그 조직 안에는 법무법인과 회계법인이 포함돼 있어 각 분야를 자문한다. 반면 한국은 종합 컨설팅 역할을 하는 전문조직이 없다. 법무법인과 회계법인이 M&A를 하고 있지만 이들에겐 투자(자본조달) 기능이 없다. M&A 후 시너지를 낼 수 있도록 그림을 그려주는 능력(PMI)도 부족하다. 국내에서 M&A 전문가가 태생적으로 나오지 못하는 이유다.”

박용선 기자 brave11@thescoop.co.kr | @brave115

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?