마을 속에 뿌려진 글 ❶

글은 단순한 문자가 아니다. 글이 새겨진 것엔 추억이 흐르고, 감성이 물결친다. 그게 간판이든 하찮은 광고 스티커든 아이들의 볼품없는 낙서든 마찬가지다. 창신동 골목길에도 ‘글’이 아로새겨진 것들이 많다. 그중에서도 ‘간판’은 잊힌 추억을 소환하게 만드는 매력이 있다. 마을 속에 뿌려진 글, 그 첫번째 ‘간판 편’이다.

![수많은 간판 속에 인도·네팔 음식점 간판이 보인다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71579_4525.jpg)

사람들이 사는 곳에 글이 적혀 있지 않은 곳은 없다. 좁은 골목 귀퉁이 우수관雨水管에 붙어 있는 하찮은 광고 스티커부터 작은 가게의 간판과 사인들, 커다란 건물 위 대형스크린에 움직이는 글과 영상, 명절이나 선거철이면 온 도로를 뒤덮는 색색이 정당의 현수막까지…, 세상에 뿌려진 글의 모습은 다양하다. 자! 이번엔 창신동에 뿌려진 글 중 ‘간판’과 ‘창문 위 사인’ 이야기를 해보자.

#간판➊ 오래된 비디오가게 간판 = 창신동 종로사회복지회관 앞 삼거리 작은 건물엔 오래된 비디오가게 간판이 달려 있다. 영화 ‘건축학개론’에도 스치듯 나온 간판인데, 그 비디오가게가 언제 이곳에 자리를 잡았는지, 언제 자리를 떠나 간판만 남았는지는 불확실하다. 비디오가게는 온데간데없이 사라졌지만 낡은 간판을 보는 것만으로도 비디오를 빌려보던 어릴 적 시절이 떠오른다.

![시대가 바뀌면서 비디오 대여점 가게는 사라졌다. 지금은 봉제공장이 돼버린 자리에 비디오 가게 간판이 자리를 지키고 있다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71580_4615.jpg)

사실 비디오가 나오기 전 영화는 선택의 폭이 좁았다. 영화관에서 상영하는 몇편 중 골라 보거나 방송사에서 선별한 주말용(또는 명절용) ‘명화’를 보는 게 전부였다. 이런 면에서 비디오 산업은 혁신 그 자체였다. 수천 편의 영화 중 내가 보고 싶은 걸 내 손으로 선택할 수 있게 됐기 때문이다. 게다가 리모컨을 통해 보고 싶은 장면을 앞뒤로 돌려보는 건 영화관이나 TV에선 불가능한 일이었다.

그래서인지 어쩌다 비디오가게를 만나면 아련한 추억이 떠오른다. 입구 옆엔 카운터가 있고 무표정한 아르바이트생이 가게에 틀어놓은 비디오를 멍하니 보고 있다. 카운터에서 손 닫는 곳엔 비디오테이프를 자동으로 감아주는 자동차처럼 생긴 ‘리와인더기’가 있고, 벽면엔 책장같이 생긴 비디오장이 서 있다. 알록달록 비디오 케이스는 손님들이 쉽게 고를 수 있도록 최신작, 한국영화, 홍콩영화, 미국영화, 코미디영화, 호러영화, 성인영화 등 카테고리별로 분류·정리돼 있다.

쉽게 고를 수 있다고 쉽게 볼 수 있는 건 아니다. 영화관에서 인기 있던 영화가 비디오로 출시되면 대기가 가득 차 있다. 예약을 걸어놔도 4~5일 기다리는 게 다반사다. 나보다 먼저 비디오를 빌린 친구가 ‘그 영화 봤다’고 자랑이라도 하면, 그날 오후 친구네 집에 ‘영화관’을 방불케 했다. 친구가 빌린 비디오를 다시 빌려가 집에서 보고 반납했던 기억도 생생하다.

![건물 벽에 붙어있는 비디오 가게 간판. 이곳에서 더는 비디오를 빌려주지 않는다. 안쪽에서는 쉼 없이 돌아가는 미싱소리가 들려온다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71581_4640.jpg)

그 시절 트렌치코트를 휘날리며 세상에 총을 쏴 갈기던 윤발이 형님 탓에 동네 사내아이들 입엔 성냥이 하나씩 꽂혀 있었다. 어떤 아이는 꼭 쌍권총질을 했고, 어떤 아이는 총 맞은 연기를 하면서 죽을 듯 죽을 듯 죽지 않았으며, 또 어떤 아이는 ‘씨부 어쩌구’라면서 알 수 없는 중국말을 연발하곤 했다. 비단 내가 살던 동네 아이들만의 유별난 놀이는 아니었을 것이다.

지금의 OTT 및 VOD 서비스든 비디오든 기존보다 빠르게 콘텐츠를 소비한다는 건 똑같다. 하지만 그때 그 시절 비디오는 빌려보고 돌려보고 다시 빌려봤다는 점에서 지금과는 비교할 수 없는 매력이 있었던 것 같다.

#간판➋ 인도·네팔 음식점 간판 = 창신동에는 외국사람들이 많이 산다. 정확히 얼마나 다양한 국적의 외국인이 사는지는 알 수 없지만, 도심에서 가까운 데다 주거비용이 비교적 저렴해 외국인 이주민들이 많은 듯하다. 그래서인지 창신동을 걷다 보면 네팔·인도음식점이 꽤 있다. 요 몇년간은 베트남 음식점과 베트남 커피전문점도 부쩍 늘어났다. 이밖에도 외국식 자재판매점, 환전-송금, 휴대전화 판매점, 할랄정육점 등 외국인을 대상으로 한 간판을 곳곳에서 볼 수 있다.

![창신동 주변에는 다양한 국적의 사람들이 모이면서 각국의 음식점도 자연스레 자리를 잡았다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71582_4710.jpg)

난 대학원을 졸업한 후 약 6개월간 인도·네팔여행을 다녀왔다. 그래서 인도·네팔 음식점 간판을 보면 그때 그 특별했던 여행이 생각난다. 그 음식점에서 요리를 먹으면 그 기억이 더 구체적으로 떠오른다.

네팔 안나푸르나 트레킹 코스를 튼튼한 두발로 걸었던 나와 일행들의 기억, 인도 바라나시 강변에 걸터앉아 ‘강가(GanGa)’를 내려다보며 여러 가지 생각을 했던 어린 나에 대한 기억 등 내 삶에 영향을 미쳤던 그 여행을 추억하게 된다. 네팔음식점 간판은 나에게 특별한 기억을 떠오르게 하는 열쇠와 같다.

![골목 곳곳에서 베트남 사람들이 직접 운영하는 음식점을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71583_4817.jpg)

#간판➌ 봉제공장 창문 위 사인 = 동대문에서 파는 대부분의 ‘MADE IN KOREA’ 옷이 이곳 창신동 봉제공장에서 만들어졌다고 한다. 야근하고 퇴근하다 보면 밤늦게까지 불 밝힌 작은 봉제공장이 창신동 골목 구석구석에 둥지를 틀고 있다.

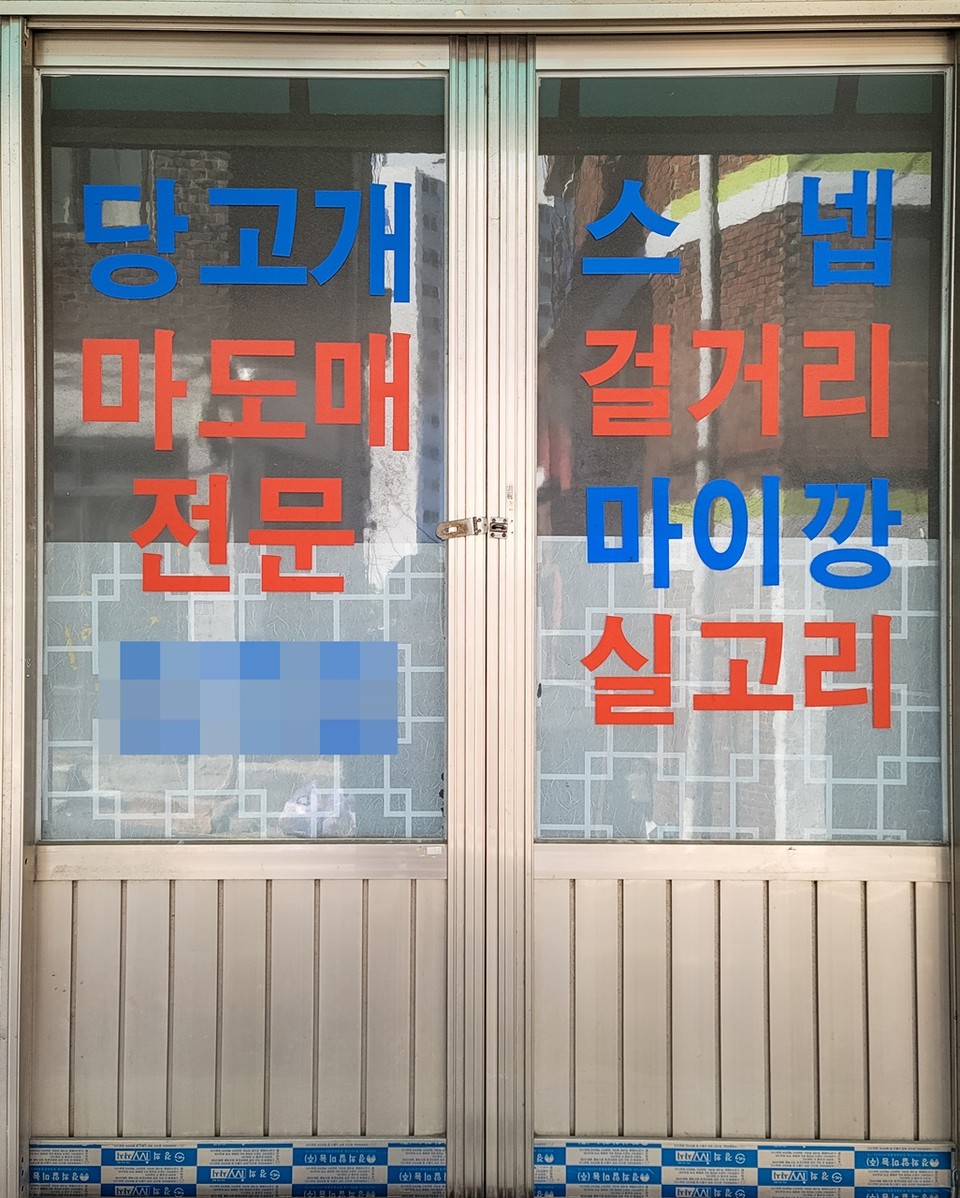

그런 봉제공장 앞 ‘문’과 ‘창문’에는 익숙지 않은 한글단어가 적혀 있다. “시야게, 돗또, 돼지코싸개 스넵, 마이깡, 실고리….” 뜻을 알 법한 단어들이 섞여 있긴 하지만 그 뜻을 도통 모르겠다. 한국말 같기도 하고, 일본말 같기도 하고 미국말 같기도 한 이 단어들이 봉제공장 문과 창문에 조금씩 겹치게 적혀 있다.

![봉제공장 창문이나 문에는 봉제 전문용어로 보이는 낯선 단어들이 붙어 있다. [사진=오상민 작가]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202105/50718_71585_4926.jpg)

건축 현장에도 작업자끼리만 아는 전문용어들이 많은데 봉제업계도 마찬가지인 모양이다. 나처럼 평범한 사람들이 그 단어의 뜻을 알든 모르든 상관없이 봉제공장은 오늘도 내일도 바쁘게 돌아간다.

이번엔 마을 골목 속에 뿌려진 글 중 ‘간판’과 ‘봉제공장 속 전문용어’를 짧게 살펴봤다. 마을에 남은 글은 이뿐만이 아니다. 지자체에서 주민들에게 알리기 위한 글, 자영업자의 광고, 아이들의 담벼락 낙서 등 다양한 글의 흔적이 곳곳에 남아있다. 다음 편에선 마을의 소소한 글을 이야기해보려 한다.

<다음호에 계속>

글 = 박용준 보통사람건축사사무소 건축사

opa.lab.02064@gmail.com

사진 = 오상민 천막사진관 작가

studiotent@naver.com

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?