한달 새 네건… 끝없이 터지는 기업 횡령

감시·통제 시스템 강화해도 허점은 존재

내부고발 제도 통해 빈틈 메울 수 있지만

내부고발자 ‘배신자’ 낙인 없게 보호해야

2002년 미국 타임(TIME)지가 발표한 ‘올해의 인물(Persons of the Year)’은 자신이 속한 조직의 비리를 사회에 폭로한 세 사람의 내부고발자였다. 이들은 타임지를 통해 ‘정의의 상징’으로 등극했지만, 정작 각자가 속한 조직 내에선 배신자 취급을 받았다. 그만큼 내부고발자에게 의인義人이란 칭송은 순간의 환호에 불과하다. 내부고발자의 보호를 강화해야 하는 이유다.

![최근 국내 기업의 횡령 사고가 잇따라 발생하고 있다.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202206/54727_80996_1558.jpg)

올초 오스템임플란트 사건을 신호탄으로 기업의 횡령 사건이 끊이지 않고 있다. 지난 6월 들어선 KB저축은행에 이어 농협, 새마을금고까지 한달간 총 네건의 횡령 사고가 잇따라 발생했다. 더욱 참담한 건 농협과 새마을금고는 각각 50억원, 40억원 규모의 횡령범죄가 터진 지 한달도 채 되지 않아 또다른 횡령 사건에 휘말렸다는 점이다.

그나마도 농협과 새마을금고는 첫번째 횡령 사건 이후 자체 감사를 벌이던 과정에서 또다른 직원의 횡령을 발견한 케이스다. 농협은 내부 조사를 하던 중 경기도 파주시에 있는 지역 단위 농협에서 한 30대 직원이 5년간 거액의 회삿돈을 빼돌린 정황을 포착했다.

새마을금고 역시 최근 횡령과 사기사건 등에 연루돼 대대적으로 내부 감사를 진행하던 중 강원도내 지점에 근무하던 직원이 10여년에 걸쳐 22억원가량을 횡령한 사실을 적발했다.

지역 경제에 적지 않은 역할을 하고 있는 두 금융기관의 연이은 횡령 사태는 내부 통제시스템의 필요성과 중요성을 보여주는 역설적 사례다. 그럼에도 두 기관의 통제시스템은 사후약방문에 그쳤다는 한계를 갖는다. 시스템만으론 잡기 어려운 기업 내 부정을 탐지하기 위해 인적ㆍ제도적 요소를 뒷받침해야 한다는 목소리가 나오는 것도 이런 이유에서다.

그렇다면 시스템의 빈틈을 메울 제도에는 무엇이 있을까. 대표적으로 내부고발 제도를 꼽을 수 있다. 혹자는 “개인의 작은 목소리가 어떻게 대규모 횡령범죄를 밝혀낼 수 있느냐”고 반문할지 모르지만 이는 내부고발의 위력을 과소평가하는 편견일 뿐이다.

일례로 지난 6월 일단락된 조선대 횡령 사건은 내부고발을 통해 교직원 개인의 횡령 사실이 밝혀지면서 횡령금을 모두 환수할 수 있었다. 때론 시스템보다 구성원 개개인의 양심과 상호 감시가 더 효과적인 컴플라이언스(Compliance) 도구가 될 수 있다는 방증이다.[※참고: 기업경영에서 컴플라이언스의 본래 의미는 ‘준법遵法’이다. 오늘날엔 법을 지키는 것에 그치지 않고, 기업의 사회적 책무를 다하는 것까지 포함한다.]

관건은 내부고발 제도를 어떻게 정착시키냐는 거다. 내부고발은 자신의 모든 것을 걸어야 가능한 일이다. 다른 사람의 도움을 받기는커녕, 처절하고 외로운 싸움을 홀로 감당해 나가야 한다. 내부고발자에게는 조직의 집요한 공격이 필연적으로 따르기 때문이다.

조직은 사건 수습을 명목으로 시간을 끌면서 내부고발자를 색출하고, 다른 구성원들에게 ‘배신자의 말로’를 보여주기 위해 잔인한 응징을 서슴지 않는다. 내부고발자에게 가해지는 조직의 보복은 그만큼 가혹하다.

개인의 삶 희생하는 내부고발

내부고발을 다룬 다수의 연구 결과를 살펴보면, 내부고발자의 대부분이 조직을 떠나고, 그중 일부가 정신질환까지 겪었다는 사례가 많다. 내부고발자의 현실이 이렇다보니 세계 각국에서는 오래 전부터 이들을 보호하기 위한 노력을 지속해왔다.

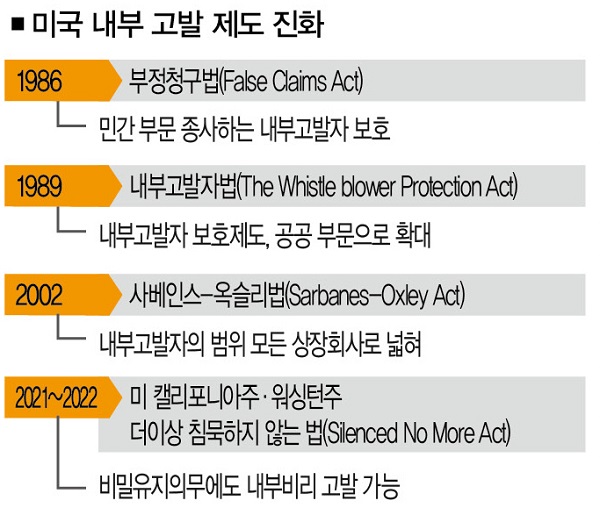

미국의 경우 1986년 ‘부정청구법(False Cl aims Act)’을 만들어 민간 부문에 종사하는 내부고발자를 보호할 수 있도록 했다. 이어 1989년 제정한 ‘내부고발자법(The Whistleblower Protection Act)’을 통해선 공공 부문의 내부고발자를 보호하는 울타리를 마련했다.

그로부터 13년이 흐른 2002년 ‘사베인스 -옥슬리법(Sarbanes-Oxley Act)’을 제정해 법의 보호를 받는 내부고발자의 범위를 모든 상장회사로 넓혔고, 이에 따라 내부고발자에게 보복을 가하는 임원은 최고 10년형의 형사처벌을 받을 수 있게 됐다.

아울러 페이스북과 같은 빅테크 기업들이 몰려 있는 캘리포니아주에서는 지난해 ‘더이상 침묵하지 않는 법(Silenced No Mo re Act)’을 제정해 올 1월부터 시행하고 있다.

이 법은 기업 구성원들이 비밀유지의무 서약서(NDAㆍNon-Disclosure Agreement)의 족쇄에서 벗어나 회사의 비리를 자유롭게 고발할 수 있도록 하자는 취지에서 만들어졌다. 최근 워싱턴주도 이 법에 영감을 얻어 똑같은 이름의 법을 제정하기도 했다. 미국의 법제 동향이 내부고발자 보호에 방점을 두고 있음을 알 수 있는 대목이다.

유럽연합(EU)은 2019년 12월 ‘내부고발자 보호에 관한 지침(EU Whistleblowing Di rective)’을 발효했다. 이 지침은 보호대상을 내부고발자뿐만 아니라 그 지지자와 언론인까지 포함하고, 이들을 해고나 강등 혹은 차별로부터 보호하고 있다. 아울러 EU 지침은 직원이 50명 이상 근무하고 있는 회사 모두 적절한 내부고발 채널을 마련할 것을 의무화했다.

갈길 먼 국내 내부고발 제도

그렇다면 한국은 내부고발 제도를 어떻게 운영하고 있을까. 국내에서는 2001년 ‘부패방지법’을 제정해 공공 부문의 내부고발자 보호를 시작했다. 10년 후인 2011년엔 ‘공익신고자보호법’을 만들어 내부고발자를 위한 법적 보호의 범위를 민간으로 확대했다.

하지만 공익신고자보호법을 시행한 지 11년째인 지금도 법이 규정하는 (보호) 신고 범위와 대상은 여전히 제한적이다. 가령, 신고자가 보호를 받을 수 있는 ‘공익침해행위’의 대상은 지난 10여년간 471개로 늘어났지만, 여기에 포함되지 않는 케이스의 신고자는 법의 보호를 받지 못하는 사각지대에 놓여있다.

그나마 2016년 국민권익위원회가 ‘공익침해 자율예방을 위한 기업 가이드’를 마련하고 공익신고자 보호 대책을 제시한 건 성과로 볼 수 있긴 하다. 하지만 기업의 내부고발자 보호 의무를 강제하는 법이나 규정이 아직도 없다는 점은 심각한 한계다.

내부고발자 보호는 세계적인 추세다. 한국의 내부고발자 보호 제도 역시 주목할 만한 진전이 있었지만, 글로벌 수준과 비교하면 아직은 갈길이 멀다. 각종 횡렴 범죄가 잇따라 터지고 있는 지금이야말로 내부고발자의 보호를 강화해야 할 때다. 우리 사회를 지키기 위해서라도 ‘의로운 배신자’를 ‘외로운 배신자’로 둬선 안 된다.

장대현 한국컴플라이언스아카데미㈜ 대표

changandcompany@gmail.com | 더스쿠프

윤정희 더스쿠프 기자

heartbring@thescoop.co.kr

키워드

#더스쿠프 #경제주간지 #컴플라이언스 #장대현대표 #횡령 #기업횡령 #농협 #새마을금고 #KB저축은행 #내부고발 #내부고발자 보호 #공익신고자보호법 #국민권익위원회 #부정청구법 #사베인스옥슬리법 #침묵중단법 #비밀유지의무개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?