두산중공업과 탈원전, 그 이상한 논리

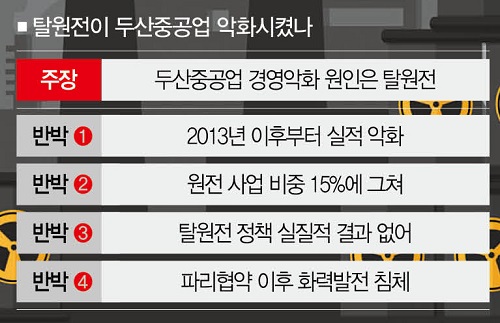

“두산중공업이 정부의 탈원전 정책에 직격탄을 맞았다.” 최근 몇몇 미디어가 두산중공업이 탈원전 정책 탓에 심각한 경영난을 겪고 있다는 보도를 쏟아내고 있다. 두산중공업이 국내 유일의 원전 주기기 제조기업이란 점을 감안하면 그럴 듯하다. 하지만 속을 들여다보면 그렇지 않다. 탈원전이 두산중공업에 미친 영향은 크지 않다. 더스쿠프(The SCOOP)가 그 근거들을 취재했다.

![정부의 탈원전 정책이 두산중공업의 경영 악화를 부추겼다는 지적이 나온다. 하지만 두산중공업에서 원전 사업이 차지하는 비중은 매우 적다.[사진=연합뉴스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/201912/37757_50856_932.jpg)

때아닌 구조조정 이슈로 두산중공업이 언론의 도마에 올랐다. 과장급 이상 직원 2400여명을 대상으로 순환 휴직을 실시하고, 지난 11월엔 임원의 20%를 감원한 것으로 알려지면서다. 국내 경기 침체가 장기화하면서 경영 사정이 힘들어진 기업들이 구조조정 카드를 꺼내든 건 어제오늘 얘기가 아니다.

그럼에도 두산중공업의 구조조정 이슈가 유독 주목을 받은 데는 이유가 있다. 정치권에서 논란이 되고 있는 문재인 정부의 탈원전 정책과 두산중공업이 긴밀하게 맞물려 있기 때문이다.

두산중공업은 원전에 들어가는 원자로ㆍ증기발생기 등 주기기를 만든다. 이런 주기기를 제조하는 곳은 국내에서 두산중공업이 유일하다. ‘점차적으로 원전 비중을 줄이겠다’는 정부의 탈원전 정책이 가속화하면 두산중공업의 실적에도 영향을 미칠 가능성이 높다.

실제로 일부 언론에선 “두산중공업이 구조조정을 감행한 이유가 탈원전 정책에 있다”고 지적하고 있다. 탈원전 정책의 직격탄을 맞아 실적이 악화된 탓에 구조조정을 피할 수 없었다는 거다. 이 주장을 뒷받침하는 근거도 있다. 문재인 정부가 들어선 2017년 이후 두산중공업의 임직원 수가 급격하게 줄었다는 거다.

두산중공업의 사업보고서에 따르면 2016년 각각 138명(등기이사 2명ㆍ미등기이사 136명), 7728명(정규직 7057명ㆍ비정규직 671명)이었던 임원과 직원수는 올해 3분기 65명(3명ㆍ62명), 6784명(5981명ㆍ803명)으로 감소했다. 임원은 절반, 직원은 1000명가량이 줄었으니 감소폭이 제법 크다.

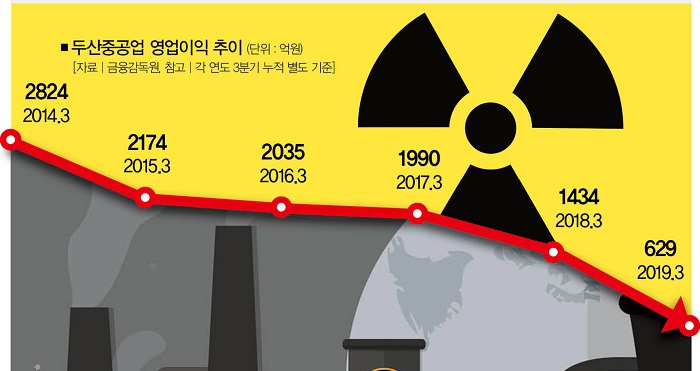

같은 기간 실적도 악화됐다. 3분기 누적 기준으로 두산중공업의 영업이익(별도 기준)은 2016년 2035억원에서 올해 629억원으로 1406억원이 줄었다. 실적이 감소하니까 몸집을 줄일 수밖에 없었다는 얘기다.

그런데 두산중공업의 실적 악화와 다운사이징이 일부의 주장처럼 정부의 탈원전 정책 때문인지는 따져봐야 한다. 익명을 원한 업계 한 관계자의 말을 들어보자. “두산중공업의 구조조정 이슈는 새삼스럽다. 이미 5년여 전부터 나온 얘기다.” 틀린 말도 아니고, 진영논리도 아니다.

■두산重 실적 악화 언제부터 = 두산중공업의 경영이 본격적으로 악화한 건 문재인 정부가 출범한 2017년부터가 아니다. 두산중공업의 실적은 2012~2013년 어닝서프라이즈를 기록한 이후 줄곧 저조했다.

3분기 누적 실적만 따지면 올해까지 내리 감소세다. 임직원 수가 줄어든 것도 이때부터다. 2013년 두산중공업 임직원 수는 각각 167명(2명ㆍ65명), 8428명(7126명ㆍ1302명)에 달했다. 2016년보다 29명, 700명이 많다.

■두산重과 원전의 상관관계 = 정부의 탈원전 정책이 두산중공업의 경영 악화에 직접적인 영향을 미쳤다고 보기도 어렵다. 탈원전 정책의 가시적인 결과물은 딱 하나, 지난 12월 24일 월성 1호기를 영구정지하기로 의결한 것이다. 두산중공업의 현재 실적과는 아무런 연관성이 없다.

두산중공업 입장에서 당장 우려할 만한 건 신한울 3ㆍ4호기 건설계획에 브레이크가 걸려있다는 점이다. 하지만 이는 미래 플랜이다. 현재 두산중공업이 건설 중인 신고리 5ㆍ6호기에서 매출이 나오고 있다는 점을 감안하면 탈원전 정책이 두산중공업의 실적을 악화시켰다는 주장은 성립하지 않는다.

일부에선 “중장기적으로 원전사업 비중을 줄이기 위해 미리 관련 조직의 인원을 줄이는 게 아닌가”란 지적도 나오지만 가능성이 높지 않다. 두산중공업 관계자는 “국내 원전 건설사업이 중단되더라도 유지ㆍ보수 및 관리와 해체사업을 통해 사업을 이어나갈 수 있다”면서 “그뿐만 아니라 해외수주 가능성도 열려 있다”고 말했다.

■두산중공업 원전의 비중 = 그렇다면 두산중공업의 실적이 악화하고 있는 원인은 원전 외 다른 것일 수도 있다. 두산중공업의 사업 포트폴리오에서 원전이 차지하는 비중은 약 15%에 불과하다. 반면, 화력발전은 70%대로 비중이 가장 크다. 두산중공업이 원전보다는 화력발전사업의 성과에 더 큰 영향을 받을 가능성이 높다는 얘기다.

실제로 2015년 12월 파리기후변화협약이 채택된 이후 세계 화력발전시장 규모는 눈에 띄게 줄었다. [※ 참고 : 파리기후변화협약은 195개 국가에 온실가스 감축 의무를 부여한 국제협약이다.]

업계 관계자는 “통상 개발도상국에서 화력발전소를 지을 때는 선진국에서 펀딩을 해서 투자를 한다”면서 “하지만 파리협약 이후 이산화탄소 배출량이 많은 사업엔 투자가 제한되면서 개도국들이 화력발전소 건설 발주를 못하고 있다”고 설명했다. 2011년 연간 249기의 화력발전소가 지어진 것과 달리 2016년 건설된 화력발전소는 122기에 그쳤다.

이런 시장의 변화에 직격탄을 맞은 건 두산중공업뿐만이 아니다. 세계 발전설비시장의 두 공룡 지멘스와 제너럴일렉트릭(GE)도 악재를 피하지 못하고 7000여명에서 1만2000여명에 이르는 인원을 감축했다. 두산중공업의 경영 악화를 유발한 주요 원인이 원전보다는 화력발전에 있을 가능성이 높은 이유다.

물론 정부의 탈원전 정책이 두산중공업을 비롯한 국내 발전설비업계에 미치는 영향이 전혀 없는 건 아니다. 중장기적인 관점에서 원자력 분야 인재를 양성하는 시스템과 밸류체인이 무너질 수 있다는 건 우려할 만한 문제다.

화력발전시장 규모 줄어든 탓에

두산중공업 관계자는 “우리는 사업 포트폴리오가 다양한 데다, 세계 발전 시장의 변화에 맞춰 사업을 다변화하고 있어서 크게 문제가 되진 않는다”면서 “다만, 협력업체들은 원전사업만 하는 곳들이 많아 타격이 클 수 있다”고 말했다.

이 말은 정부의 또 다른 과제를 시사하지만 탈원전이 두산중공업의 경영을 악화시킨 게 아니라는 것도 입증해준다. “정부의 탈원전 정책 때문에 국내 굴지의 기업까지 무너지고 있다”는 주장은 설득력이 약하단 얘기다. 두산중공업이 정쟁의 도구로 악용되고 있다는 지적이 잇따르는 이유도 여기에 있다.

고준영 더스쿠프 기자 shamandn2@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?