5대 건설사 재무건전성 분석

돈맥경화, 대형 건설사는 피해갔지만…

중소형 건설사 자금난 심화

건설업계에 한파가 몰아쳤다. 돈맥경화, 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려에 미분양 리스크까지 겹치면서다. 엎친 데 덮친 격으로 경남‧부산 등지의 건설사들이 부도 처리되자 위기감이 커지고 있다. 문제는 대형 건설사까지 한파에 휘말릴 경우다. 대형 건설사의 재무건전성은 어느 정도일까.

![건설사 PF 우발채무를 둘러싼 우려가 커지고 있다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202212/56239_85221_5943.jpg)

건설시장에 빨간불이 켜졌다. 무엇보다 실적이 신통치 않다. 한국신용평가가 발표한 건설업종 시장 전망에 따르면, 2022년 3분기(누적) 건설업종 영업이익은 7045억원을 기록했다. 2021년 같은 기간 3조6942억원이었던 영업이익이 28.8% 감소했다. 재무건전성도 악화일로를 걷고 있다.

2021년까지만 해도 건설업종의 순차입금은 -492억원이었다. 순차입금은 전체 빌린 돈에서 현금성 자산을 제외한 금액이다. 순차입금이 마이너스라는 건 빌린 돈보다 가지고 있는 현금이 더 많다는 의미다. 2021년엔 빚을 낼 필요도 없을 정도로 현금이 있었다는 거다.

최근 상황은 다르다. 2022년 3분기(누적) 순차입금은 5조5266억원을 기록했다. ‘수중手中’에 있는 모든 돈으로 빚을 갚더라도 갚아야 하는 돈이 5조원 넘게 남았다는 거다. 지난해와는 완전히 다른 상황이다.

여기에 프로젝트 파이낸싱(PF)에서 기인한 우발채무도 위험하다는 지적이 많다. 금융연구원에 따르면 PF 만기 물량은 2022년 12월 9조300억원에서 2023년 1월 11조9562억원까지 늘어날 전망이다. 건설사들이 두달 새에 갚아야 하는 돈만 21조원에 달한다. 부동산 개발 사업의 성공 가능성을 담보로 하는 PF 대출은 사업이 성공하면 빚이 되지 않지만 실패하면 부담을 떠안아야 한다. 그래서 PF 대출은 ‘우발성 채무’로 분류된다.

이처럼 건설업계의 밑단엔 찬바람이 불고 있다. 문제는 그 바람이 건설업계 윗단까지 미치느냐다. 만약 대형 건설사의 뿌리마저 흔들린다면, 건설시장은 ‘경착륙’을 각오해야 할지 모른다. 지금 대형 건설사의 상황은 어떨까.

■ 위기 지표➊ 부채율= 국토부가 발표하는 시공평가순위 1~5위 건설사인 삼성물산, 현대건설, DL이앤씨, 포스코건설, GS건설의 현주소를 분석해보자. 먼저 회사가 보유한 자본 대비 빚인 부채 비중(부채비율‧2022년 3분기 기준)을 보면 삼성물산(88.95%), DL이앤씨(88.6%)만 100%를 밑돌았다. 현대건설(104.8%), 포스코건설(124.0%)은 100%를 조금 넘었고, GS건설은 214.5%를 기록했다.[※참고: 삼성물산은 건설 부문만의 자본금이 따로 존재하지 않아 정확한 부채율이라고 보기는 어렵다.]

일반적으로 기업의 부채율이 100%를 넘고 200%에 육박하면 재무건전성이 위험하단 시그널이다. 하지만 건설사는 다르다. 인프라 투자 등이 많은 산업 특성상 부채율이 200%에 달해도 위험하다고 보지 않는 시각이 많다. 5대 건설사가 대부분 200% 이하의 부채율을 기록하고 있다는 건 그런 점에서 의미가 있다.

■ 위기 지표➋ 우발채무= 부채비율 다음으로 살펴봐야 할 변수는 PF 우발채무다. 이번에도 한국신용평가가 발표한 ‘건설업종 시장 전망’에서 분석한 대형 건설사의 PF 우발채무(2022년 3분기 기준)를 살펴보자. 현대건설은 책임준공을 하지 않을 경우 채무를 인수해야 하는 현장을 제외하면 4조5000억원 규모의 우발채무를 갖고 있다.

GS건설과 포스코건설의 PF 대출 규모는 각각 1조4500억원, 6300억원 규모다. DL이앤씨와 삼성물산은 PF 우발채무가 거의 없거나 존재하지 않는다.다만, PF 우발채무는 아직 대형 건설사에 위험한 변수는 아니다. 만약 PF 대출을 한번에 갚더라도 위기에 처할 건설사는 상위 5곳 중에서 찾아보기 어렵다. 현금 등으로 갚을 수 있어서다.

현대건설이 보유한 현금ㆍ현금성 자산(1년 내 사용할 수 있는 단기금융상품 포함)은 4조6750억원으로 PF 우발채무 규모(4억5000만원)를 웃돈다. GS건설 역시 PF 우발채무(1조4500억원)보다 현금성 자산(2조8898억원)이 더 많다. 포스코건설(1조7392억원), DL이앤씨(2조2860억원)도 마찬가지였다.

많은 경제전문가가 지금의 가장 큰 문제로 ‘PF 대출에 따른 부실’을 꼬집었다는 점을 감안하면, 대형 건설사는 이런 우려에서 한발짝 비켜 서 있는 셈이다. 다만, 한국신용평가의 ‘건설업종 시장 전망’은 분기마다 발표되는 보고서인만큼 현 상황을 정확하게 드러내고 있다고 보기는 어렵다. 분기 보고서만으로는 현금 흐름을 시시각각 추적할 수 없기 때문이다.

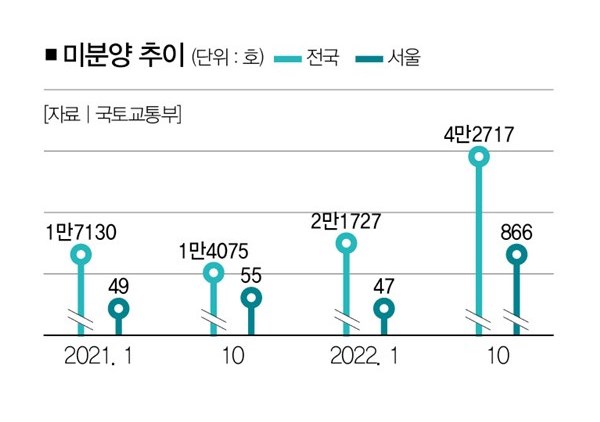

■ 위기 지표➌ 미분양ㆍ미착공= 건설업계 안팎에서 거론되는 위험요인은 부채율, PF 대출만이 아니다. 증권사가 발표하는 신용평가보고서는 ‘미분양ㆍ미착공으로 인한 재무위험성’을 지적하기도 한다. 이 지적은 일견 설득력이 있다. 국토교통부에 따르면, 전국의 미분양 현장은 2021년 1월 1만7130호에서 2022년 10월 4만2717호로 2.5배가 됐다.

서울 지역의 미분양 증가율은 더 뚜렷하다. 같은 기간 49호에서 866호로 늘어났다. 이를 방증하듯 청약 경쟁률도 주춤하고 있다. 서울 지역 청약 경쟁률(12월 16일 기준)은 5318호 분양에 2만9000여건의 청약 통장이 몰리며 6대 1 수준을 기록했다. 수십 대 1의 경쟁률이 나왔던 2021년과 비교하면 분위기가 냉랭해졌다. 큰 관심을 모았던 둔촌주공 재건축 아파트 청약에서도 일부 세대는 2대 1의 경쟁률을 넘기지 못하기도 했다.

하지만 대형 건설사 대부분은 미분양 위험도 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 입장을 견지하고 있다. 건설업체 A사 관계자는 “이미 회사가 보유한 현금성자산이 충분히 있기 때문에 유동성 리스크가 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다”며 “수익성이 좋은 현장 위주로 수주하고 있어서 건설 시장이 좋지 않은 상황이긴 하지만 우려할 점은 없다고 본다”고 말했다.

B사 관계자 역시 “미분양 위험이 커지고 있는 건 사실이지만 도시정비사업의 경우 미분양 위험은 상대적으로 낮다”며 “도시정비사업 조합원이 분양받는 물량이 많기 때문에 시장 영향을 받는 일반 분양이 미칠 영향은 크지 않다”고 전했다.

하지만 대형 건설사의 재무건전성이 건설시장의 냉랭해진 밑단을 녹여줄 수 있는 건 아니다. 대형 건설사와 달리 중견‧중소건설사는 살얼음판을 걷고 있다. 대한건설협회에 따르면 올해 1월부터 현재까지 종합건설업체로 등록된 건설사 중 5곳이 부도 처리됐다. 경남 2곳, 부산 3곳으로 모두 중소건설사다.

신용상 한국금융연구원 선임연구위원은 “고금리가 지속되는 한 주택 시장의 어려움이 계속될 가능성이 높기 때문에 정부의 자금지원책이 추진되더라도 중소 건설사는 난관에 부딪힐 수 있을 것”이라면서 “그럼 지방 건설 현장에 투자한 중소 저축은행, 증권사 등도 어려운 상황에 놓일 가능성을 배제할 수 없다”고 진단했다.

대형 건설사의 양호한 재무 건전성과는 별도로 건설 시장이 ‘위험’에 빠질 공산이 크다는 거다. 건설시장의 한파는 과연 어디까지 갈까.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?