데스크와 현장의 관점

5G 프로젝트 예고된 실패

LTE보다 20배 빠른 속도의 허구

정부 실책과 기업 욕망의 합작품

![론칭한지 3년이 흐른 5G를 둘러싼 성능 논란이 끊이지 않고 있다. [사진=게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202211/55990_84563_151.jpg)

# 이름값과 신뢰

1899년, 프랑스 파스퇴르 연구소의 앙리 티시에(Henry tissier)는 모유를 먹는 아이의 장腸에서 유익한 박테리아를 발견했다. 인간의 몸에 존재하는 ‘장내 세균’ 비피도박테리아였다.

글로벌 식품기업 다논(Danone)은 수십년에 걸친 연구 끝에 이 박테리아에서 ‘비피더스 액티레귤라리스’를 추출하는 데 성공했다. 우유에서 생존하는 능력이 탁월한 균이었는데, 이를 활용해 만든 제품이 다름 아닌 ‘액티비아 요거트’다. 파스퇴르 연구소의 명성과 다논의 이름값은 소비자에게 신뢰를 줬다. 1987년 론칭한 ‘액티비아 요거트’는 그렇게 시장을 평정했고, 메가히트 제품에 이름을 올렸다.

# 명성, 그 너머의 욕망

이름값은 믿음을 주지만, 그런 신뢰가 높은 도덕성을 담보하는 건 아니다. 다양한 욕구가 꿈틀대는 시장에서 기업은 종종 이름값보단 이익을 추종한다. 역설적이지만 그 대표 사례 역시 ‘액티비아 요거트’에서 찾을 수 있다.

2010년 미 연방거래위원회(FTC)는 다논이 ‘액티비아 요거트’의 기능을 과대포장했다는 이유로 수천만 달러의 과징금을 부과했다. 논란을 일으킨 광고 카피는 다음과 같았다. “액티비아 요거트를 매일 먹으면 2주 내 유익한 박테리아가 소화 불량을 막아줍니다.” 이름값, 그 너머의 욕망이 과대광고란 이름으로 표출된 셈이다.

# 보이지 않는 손 논쟁

‘경제학의 아버지’ 애덤 스미스는 그 유명한 「도덕감정론(1759년)」에서 자원을 효율적으로 배분하는 시장의 기능을 ‘보이지 않는 손(invisible hands)’이라고 일컬었다. 개인의 모든 이해는 자연스럽게 조화를 이룬다는 게 그의 철학이었다. 애덤 스미스가 17년 뒤 발간한 「국부론(1776년)」에서도 ‘보이지 않는 손’을 언급한 걸 보면, 그가 생각하는 시장과 경제주체는 ‘이성적 존재’였던 모양이다.

하지만 그의 이론은 현대 경제학의 반발을 사고 있다. 배경은 간단하다. 이성적이라던 경제주체는 21세기 들어 더 탐욕스러워졌다. 시장 곳곳에선 버블이 터졌고, 부는 양극화했으며, 기업의 이익추종현상은 강해졌다.

사실 액티비아 요거트와 비슷한 과대광고 사례는 차고 넘친다. “시리얼을 먹은 아이들은 면역체계가 강화됩니다(켈로그)”“우리 신발을 신으면 칼로리가 더 소모됩니다(뉴발란스)” “당신의 날개를 펼쳐주세요(레드불)” 등은 탐욕의 말단을 드러낸 과대광고의 실례實例다.

이 때문인지 세계 각국 정부는 규제기관의 힘을 강화하고 있다. 시장에서 판치는 탐욕적 거래가 소비자의 피해로 이어지는 걸 막기 위해서다. 한국의 공정거래위원회, 미국 FTC, 독일 연방카르텔청, 프랑스 경쟁청 등이 그런 유형의 기관이다.

그런데 한가지 의문이 있다. 시장을 조율하고 통제해야 할 정부가 과대광고를 묵인하거나 되레 밀어준다면 기업의 탐욕은 누가 제어할 수 있을까. 혹자는 ‘그럴 일이 있겠는가’라고 반문할지 모르지만, 실제 사례가 있다. 놀랍게도 국내에서다.

# 5G 불가능했던 목표

“LTE보다 20배 빠릅니다. 연결할 수 있는 기기는 10배 늘고 지연 속도는 10분의 1로 줄어듭니다. 5G는 넓고 체증 없는 ‘통신 고속도로’입니다.” 2019년 4월, 정부와 이통3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)는 세계 최초로 5G를 상용화했다는 소식을 알리면서 이렇게 홍보했다. 자본과 기술로 무장한 이통3사가 출시하고 정부가 나서 품질을 보증했으니 소비자들이 지갑을 여는 건 당연했다.

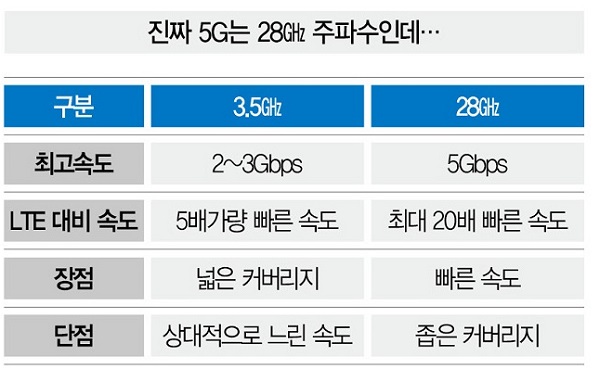

하지만 ‘20배 빠른 속도’는 허상에 불과했다. 이통3사의 5G 속도는 여전히 LTE보다 5.3배 빠른 801.48Mbps에 머물러 있다. 이유는 별다른 게 아니다. 20배 빠른 속도를 내는 데 필요한 ‘28㎓ 기지국’이 턱없이 부족해서다. 이통3사가 설치한 28㎓ 기지국은 2007대(공동구축 실적 제외·5월 기준)로, 정부 목표치의 5%에도 미치지 못한다. 이통3사가 5G 설비를 구축하는 데 적극적으로 투자하지 않았다는 얘기다.

[※참고: 28㎓, 3.5㎓ 등 주파수 대역은 숫자가 높고 낮음에 따라 특성이 달라진다. 주파수 대역이 낮을수록 속도는 느리지만 도달 범위가 넓다. 반대로 대역이 높을수록 범위가 좁아지는 대신 속도가 빨라진다. 28㎓, 3.5㎓ 중 5G의 빠른 속도를 보장하는 주파수 대역은 28㎓다.]

정부도 딱히 잘한 게 없다. 28㎓ 주파수의 범위는 3.5㎓의 10~15% 수준이다. 5G가 LTE보다 20배 빠른 속도를 내려면 28㎓ 기지국을 집집마다 놓는 수준으로 빼곡하게 설치해야 하는데, 이는 현실적으로 불가능한 목표였다. 정부와 이통3사가 호기롭게 내세운 20배 빠른 속도가 ‘이론 속 숫자’였다는 거다.

2019년 5G를 출시할 당시 정부도, 이통3사도 이런 한계를 인지하고 있었지만 소비자에게 제대로 알리지 않았다. ‘세계 최초 5G 상용화’란 미명에 매몰돼 과대광고를 멋대로 펼쳐놓은 셈이다.

![5G 과대광고 논란은 어제오늘의 일이 아니다. 사진은 2020년 참여연대 관계자들이 5G 허위·과장 광고를 지적하는 모습. [사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202211/55990_84566_229.jpg)

# 희생양과 촌극

지난 18일 정부가 이통사를 향해 ‘28㎓ 주파수 회수’란 철퇴를 내렸다. 28㎓ 기지국을 만드는 데 소홀했다는 이유에서다. 그러자 업계는 “유감스러운 결정”이라며 불만을 내비치고 있다. ‘5G 대국민 과대광고’를 공동으로 제작한 이들이 이제 와서 서로를 향해 부메랑을 날리는 꼴이다.

시장은 간섭하지 않으면 재앙이 몰려오는 ‘충동적 공간’이다. 이런 시장에 정부가 동조하면 더 큰 재앙이 몰려올 게 분명하다. 5G의 현주소는 그래서 위험하다. 5G 가입자 수는 2600만명을 훌쩍 넘어섰다. 우리나라 인구가 5162만여명이란 점을 감안하면 2명 중 1명이 5G 과대광고의 희생양으로 전락한 것이나 다름없다. 누구 탓일까. 기업 탓일까 정부 탓일까. 5G에 숨은 촌극이다.

이윤찬 더스쿠프 편집장

chan4877@thescoop.co.kr

김다린 더스쿠프 기자

quill@thescoop.co.kr

[※ 521호 데스크와 현장의 관점은 11월 28일 발간한 더스쿠프 커버스토리 총론입니다. 이어지는 기사 「파트1 아무도 말하지 않는 5G 허상의 비밀」을 함께 읽으시면 좋습니다.]

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?