표지이야기➊ 데스크와 현장의 관점

경기침체 속 한계기업 속출

제2, 제3의 푸르밀 사태 우려

경영악화 내건 해고는 통상 적법

벼랑에 선 乙 위한 대책 필요

![경기침체가 가속화하면서 노동자, 대리점주 등 을들이 벼랑에 서고 있다. [일러스트=게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202212/56054_84734_3245.jpg)

# 자유신봉주의자

그는 시장의 기능을 신봉했다. 이 자유로운 영역에 ‘규제 칼날’을 넣는 것 자체를 부패로 봤다. 자유는 그에게 다양성이자 역동성이었다. 오늘의 약자가 내일의 강자로 거듭날 기회도 자유가 부여한다고 믿었다. 자유는 당연히 평등을 뛰어넘는 개념이었다. 권력을 잡은 뒤 시시때때로 자유를 입에 담는 대통령 얘기가 아니다. 1976년 노벨경제학상 수상자 밀턴 프리드먼의 이야기다.

# 비즈니스 프렌들리

프리드먼의 철학은 ‘비즈니스 프렌들리’란 용어로 표출된다. “기업의 유일한 사회적 책임은 이윤을 극대화하는 것이다(The Social Responsibility Of Business is to increase, Its Profits·뉴욕타임스).” “연방정부에 사하라 사막의 관리를 맡기면 5년 안에 모래가 사라질 것이다(If you put the federal gove rnment in charge of the Sahara Desert, in 5 years there’d be a shortage of sand·뉴스위크).“ 1970년과 1980년 세계적인 미디어에 기고한 칼럼 제목만 봐도 그의 성향을 읽을 수 있다.

40여년이 흐른 지금도 마찬가지다. 그의 견해는 종종 ‘이윤주도성장’의 근거로 인용된다. 규제혁파와 낙수효과의 논거로도 활용된다. 이런 경제학의 거장을 우리가 소환한 덴 나름의 이유가 있다.

# 교조적 진리의 함정

관점을 잠시 ‘푸르밀 사태’로 옮겨보자. 지난 10월 ‘회사를 접겠다’고 공표했던 푸르밀이 ‘사업재개’를 선언하면서 사태가 일단락되긴 했지만 여진은 이어지고 있다. 인력 구조조정을 사업재개의 조건으로 내건 탓에 110명이 넘는 노동자가 일자리를 잃었다. 푸르밀과 거래하던 500여개 대리점 중 상당수도 일감을 놓쳤다. 남은 직원도, 떠난 사람도, 바라보는 여론도 그래서 통한의 눈물을 머금었다.

![지난 11월 초 푸르밀 사업종료 규탄 전국 대리점주 집회에서 참가자들이 구호를 외치고 있는 모습. [사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202212/56054_84735_3315.jpg)

물론 반론이 없진 않다. 한편에선 “인건비를 줄여야 모두가 살지 않느냐”며 푸르밀의 선택을 옹호한다. 몇몇은 “기업 경영이 어려우면 구조조정을 선택할 수밖에 없다”면서 지금은 ‘경영자의 시간’이란 주장을 쏟아낸다. 대부분 비즈니스 프렌들리를 교조적 진리로 여기는 진영의 의견들이다. 그중엔 “기업의 책임은 이윤의 극대화”란 프리드먼의 철학을 인용하는 이들도 있다.[※참고: 이 말이 우리가 밀턴 프리드먼을 소환한 까닭이다.]

# 을의 숙명과 비애

그럼 ‘이윤의 극대화’는 공공의 선善일까. 이 명제는 정말 프리드먼의 절대적 철학일까. 그렇지 않다. 프리드먼은 ‘기업의 책임은 이윤의 극대화’란 말을 남기면서 냉정한 전제를 깔았다. “… 기만과 사기가 없는, 공개적이고 자유로운 게임의 룰을 지키면서 이윤을 극대화해야 한다….”

어떤가. 푸르밀은 규칙을 지켰나. 경영자는 누군가를 기만하지 않고, 근로자와 대리점엔 공정한 룰을 적용했는가. 아니다. 잘나가던 푸르밀의 기둥뿌리는 2018년 오너 2세(범롯데)가 CEO에 오른 직후부터 흔들렸다. 공교롭게도 그해를 기점으로 영업적자가 쌓였고, 2세 CEO는 크고 작은 잡음을 일으켰다. 근로자와 대리점을 위한 공정한 룰 따윈 당연히 없었다.

사업을 재개한 지금도 크게 달라진 건 없다. 회사는 갑甲이고 근로자와 대리점은 을乙이다. 나가라면 나가고 끊겠다고 하면 끊을 수밖에 없는 게 그들의 숙명이자 비애다.

문제는 시장 곳곳에 ‘잠재적 푸르밀’이 숱하다는 점이다. 경기침체가 심상치 않아서다. 금융에서 맴돌던 위기는 끝내 실물경제를 덮쳤다. 10월 국내 생산은 30개월 만에 가장 큰 폭으로 감소했다. 소비 동향을 보여주는 소매판매액 지수도 9월보다 0.2% 감소했다. 수출도 신통치 않다. 11월 수출은 전년 동월 대비 14.0% 줄었고, 무역적자는 425억 달러(1~11월 누적)를 넘어섰다. 월로 따지면 4월부터 8개월째 적자 행진이다.

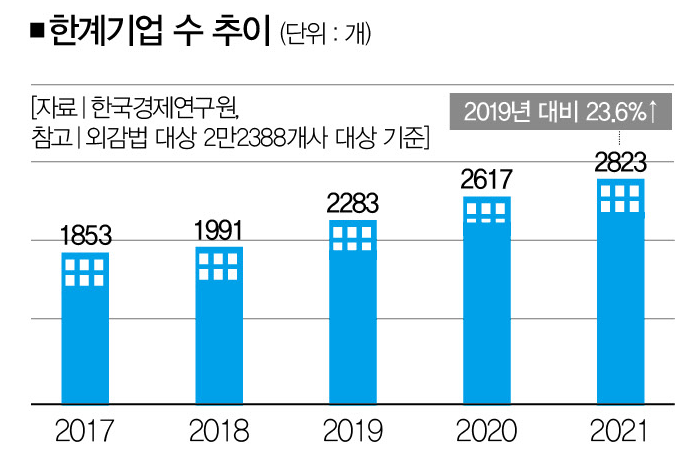

이렇게 나쁜 지표를 타고 ‘부도 징후’가 확산하고 있다. 전국 도급 순위 300위권 건설사는 이미 무너졌다. 대형 건설사 중 몇 곳은 휘청거린다. 영업활동으로 이자를 내지 못하는 좀비기업(한계기업·2021년 2823곳)은 어느덧 임계점을 위협하고 있다.

# 을을 지키는 방법

이럴 때 위험해지는 건 애먼 을이다. ‘살아남는 게’ 지상과제가 되면, ‘이윤의 극대화’는 무서운 명분이 된다. 경영 악화를 이유로 내건 해고는 일반적으로 적법하니, 노동자는 벼랑에 몰릴 수밖에 없다. 단기계약으로 연명하는 대리점도 줄줄이 거래처를 잃을 가능성이 높다. 제2, 제3의 ‘푸르밀 사태’가 언제든 재연될 수 있다는 얘기다.

![경영악화를 내건 해고는 일반적으로 적법하다. 힘 없는 노동자를 위한 대책이 필요할 때다. [사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202212/56054_84737_3343.jpg)

위기의 을을 지킬 방법은 결국 두가지다. 시장의 자정 능력을 신뢰하든지 정부의 역할을 기대하든지다. 다만, 둘 중 하나를 선택하는 건 그리 간단치 않다. 이념이나 진영논리로 결정할 수 있는 단순한 문제가 아니다.

정부의 개입을 불신한 프리드먼은 “결과가 아닌 의도로 정책을 평가하는 건 큰 실수(One of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their results)”라고 꼬집었지만, 최소한의 선의善意조차 배제한 채 결과만 좇는 것도 오류를 빚을 수 있다. 모든 게 위험한 시대, 우린 을을 위해 어떤 선택을 해야 할까.

이윤찬 더스쿠프 편집장

chan4877@thescoop.co.kr

이지원 더스쿠프 기자

jwle11@thescoop.co.kr

[※ 522호 데스크와 현장의 관점은 12월 5일 발간한 경제매거진 더스쿠프 커버스토리 총론입니다. 이어지는 기사 「파트1 푸르밀, 남양유업 … 오너리스크와 을의 눈물」을 함께 읽으시면 좋습니다.]

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?