더스쿠프 커버스토리 視리즈

사라진 구독 해지 버튼➊

현대인 일상 된 구독경제

어떻게든 구독 늘리려는 기업들

앱 내 구독 해지 버튼 없애고

해지하려 하면 위약금 내밀고

약관에 적혀 있다며 으름장

거친 방법 쓰는 구독 서비스

![구독 서비스 기업들이 소비자의 이탈을 거칠게 막는 사례가 늘고 있다.[일러스트=게티이미지뱅크·더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202403/301299_203556_546.jpg)

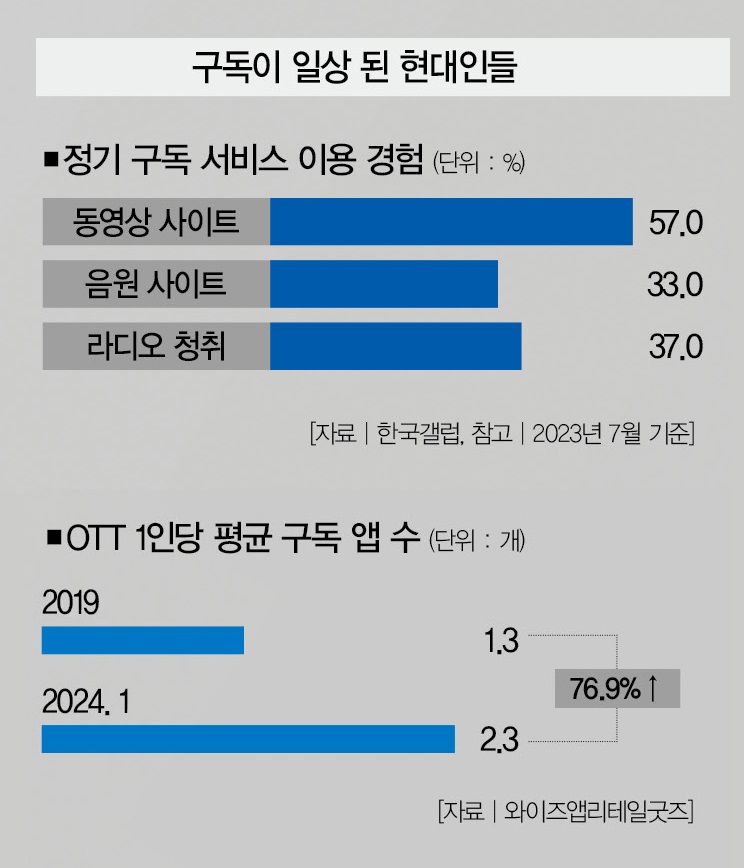

# 매월 일정 금액을 내고 서비스를 이용하는 ‘구독경제’가 현대사회에 깊이 뿌리내렸습니다. 음악과 동영상 감상부터 쇼핑·독서·꽃배달·세탁·청소 등…. 이젠 구독이 아닌 서비스를 찾는 게 더 어려워졌을 정도입니다.

# 이 때문인지 구독 서비스를 제공하는 업체들은 소비자의 마음을 현혹하거나 이탈을 막기 위해 온갖 서비스를 제공합니다. 구독자가 곧 ‘실적’이기 때문입니다. 문제는 이 과정에서 몇몇 구독업체가 소비자를 붙잡기 위해 ‘꼼수’를 동원한다는 점입니다. 구독 해지 버튼을 아예 없애거나, 어마어마한 위약금을 매기겠다고 겁박하는 식입니다.

# 이럴 경우 소비자는 대응하기도 어렵습니다. 업체들이 ‘사전에 약관에 명시해 놨다’며 으름장을 놓기 일쑤이기 때문입니다. 시쳇말로 화장실 갈 때와 나올 때가 다르단 건데, 그렇다고 정부의 법적 보호망이 탄탄한 것도 아닙니다. 적지 않은 피해자가 발생한 후에야 정부가 나서는 경우도 숱하지만, 정부의 말을 듣지 않는 업체도 제법 많으니까요. 더스쿠프가 구독경제의 어두운 면을 들여다봤습니다.

![어떤 앱은 탈퇴가 아예 불가능한 경우도 있다.[사진=게티이미지뱅크]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202403/301299_203557_717.jpg)

구독 플랫폼 업체가 소비자의 구독 해지를 제한하는 사례가 늘고 있습니다. 해지 버튼을 없애기도 하고, 어마어마한 위약금을 부과해 ‘해지 버튼’을 아예 누르지 못하게 겁박하는 업체도 있습니다. 소비자 울리는 구독 서비스, 이대로 괜찮을까요? 더스쿠프 視리즈 ‘사라진 구독 해지 버튼’ 1편입니다.

평소 쓰던 음악 스트리밍앱 가격이 올라 구독을 해지한 A씨. 저렴한 앱을 찾던 도중 A씨는 ‘지니뮤직’에서 최초 가입자에게 첫 한달 이용권(7400원)을 100원에 판매하는 것을 발견했습니다. ‘한달간 체험해보고 연장할지 결정하자’고 생각한 A씨는 곧바로 이용권을 구매했습니다. 그후 한달. A씨는 구독 연장 여부를 결정하기 위해 앱의 이용권 관리 목록에 들어갔습니다.

그런데 어째서인지 ‘구독 연장 해지’ 버튼이 보이지 않았습니다. ‘100원 이용권을 쓰려면 2개월간 구독을 유지해야 한다’는 게 조건이었기 때문입니다. 당황한 A씨는 고객센터에 문의했지만, “처음 가입할 때 약관을 명시해놨기 때문에 해지가 어렵다”는 답변이 돌아왔습니다.

A씨는 어쩔 수 없이 나머지 1개월치 구독료 7400원을 고스란히 내야 했습니다. 사실상 50% 할인된 가격에 두달간 서비스를 이용한 셈입니다. A씨로선 납득하기가 어려웠습니다. 약관을 꼼꼼히 살펴보지 않은 자신에게도 책임이 있긴 했지만, 강제로 2개월 구독을 해야 한다는 걸 알았다면 이용하지 않았을 테니까요. 홍보 문구도 잘못됐다고 생각했습니다. ‘첫달 100원’이라기보단 ‘2개월 50% 할인’이나 다름없기 때문입니다.

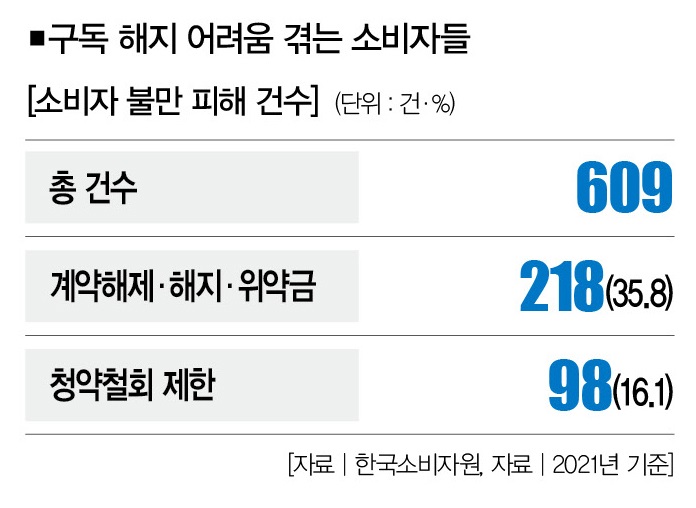

서비스를 월 단위로 이용하는 구독경제가 대중화하면서 “구독 서비스로 피해를 입었다”는 소비자들의 목소리가 높아지고 있습니다. 대표적인 케이스는 ‘청약 철회 제한’입니다. 이는 서비스 운영업체가 소비자의 구독 중지를 제한하거나, 해지 시 잔여대금을 반환하지 않는 등 피해를 유발하는 경우를 말합니다.

약간 오래된 자료이긴 합니다만, 2021년 한국소비자원이 소비자 이용 빈도가 높은 25개 앱을 조사한 결과에 따르면 그중 18개 앱이 청약 철회를 사실상 제한하는 것으로 나타났습니다.

여기에 문제를 삼는 소비자도 적지 않습니다. ‘1372소비자상담센터’에 접수된 소비자 불만·피해 상담은 총 609건이었는데, 그중 ‘계약해제·해지·위약금’이 35.8%(218건)로 가장 많았습니다. 앞서 언급한 ‘청약철회 제한’은 16.1%(98건)에 달했습니다. 그만큼 소비자들이 구독 중단에 애를 먹고 있다는 얘기입니다.

문제는 앞으로 소비자들이 구독 수를 점점 늘려갈 가능성이 높다는 점입니다. 대표적인 구독 서비스인 OTT만 해도 그렇습니다. 앱 분석 서비스 와이즈앱리테일굿즈에 따르면, 지난 1월 기준으로 앱 이용자 1명당 평균 2.3개의 OTT 앱을 이용하고 있습니다. 5년 전(1.3개) 대비 2배 가까이 늘어난 셈입니다.

이는 어디까지나 OTT에 국한한 결과입니다. 음원 서비스, 동영상 스트리밍, 온라인 쇼핑몰 등 전체 카테고리로 범위를 넓히면 실제 구독 수는 그보다 많을 겁니다. 그만큼 소비자가 구독 해지 제한의 피해자가 될 가능성도 높아진 셈입니다.

■ 제한➊ 사라진 버튼 = 그럼 업체들은 어떤 방식으로 소비자들의 구독 취소를 막고 있을까요? 하나는 앞서 언급한 지니뮤직 사례처럼 아예 ‘구독 해지 버튼’을 없애는 것입니다. 이를 엿볼 수 있는 또다른 사례를 살펴보죠. ‘피클플러스’는 OTT 구독권 공유를 중개하는 플랫폼입니다. OTT 구독권을 여러 사람이 저렴하게 나눠 쓰는 방식이 이 회사 서비스의 골자죠.

그런데, 피클플러스 서비스의 해지·환불은 구독 2개월째부터 가능합니다. 첫 1개월은 무조건 구독을 유지해야 합니다. 회사 측이 사용자인터페이스(UI)를 그렇게 설정해 놓은 탓입니다. 피클플러스 고객센터는 “한개의 OTT 구독권을 회원 여러명이 나눠 쓰는 게 서비스의 핵심”이라면서 “갑자기 해지하면 그때마다 새 회원을 찾아야 하므로 정상적으로 서비스를 제공하기 어렵다”면서 구독 해지를 제한한 이유를 설명했습니다.

하지만 이는 업체가 해결해야 할 서비스의 맹점을 소비자에게 전가한 것에 지나지 않습니다. 구독 2개월째부턴 해지 시, 사용한 날을 제외한 나머지 금액을 환불해 준다곤 하지만, 그러려면 소비자가 해지해야 할 날짜를 계속 신경 쓰고 있어야 합니다. 날짜를 잊어 시간이 흐르면 그만큼의 금액을 돌려받을 수 없기 때문입니다.

■ 제한➋ 위약금 폭탄 = 구독 연장을 중단하거나 결제를 취소해 환불받으려고 하면 어마어마한 ‘위약금 폭탄을 매기겠다’면서 겁을 주는 경우도 있습니다. 올해 초 기자가 직접 겪은 미국 소프트웨어 기업 ‘어도비(ADOBE)’의 사례를 살펴보시죠.

이미지·영상 작업도 종종 하는 기자는 어도비 서비스를 구독 중입니다. 처음에는 어도비의 대표 이미지 편집 프로그램인 ‘포토샵’만 사용했습니다. 기자가 이용한 건 포토샵에 여러 부가 서비스를 묶어 월 1만3000원에 쓸 수 있는 ‘포토그래피’란 요금제입니다. 1년 단위로 약정을 걸고, 매월 할인된 요금을 내는 식이죠.

그러다 동영상 편집도 일부 맡으면서 ‘프리미어 프로’ ‘일러스트레이션’ ‘인디자인’ 등 어도비의 다른 프로그램들이 필요해졌습니다. 이를 위해 모든 프로그램을 쓸 수 있는 ‘크리에이티브 클라우드 모든 앱’이란 옵션을 쓰기로 했죠. 이제 포토그래피는 더 이상 사용할 필요가 없어졌으니 구독을 해지하려고 했습니다.

그러자 화면에 팝업이 떴습니다. 팝업엔 ‘해지하려면 약 15만원을 위약금으로 내야 한다’는 내용이 적혀 있었습니다. 기자가 매월 내던 요금의 8배에 달하는 액수였죠.

![어도비는 구독을 해지하려고 하면 막대한 위약금을 부과하는 것으로 악명이 높다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202403/301299_203558_4015.jpg)

위약금을 내야 하는 이유는 다음과 같았습니다. “구매한 지 14일이 지나 취소하는 경우, 연간 계약 대금의 10%에 해당하는 금액과 지금까지 할인받은 금액에 해당하는 수수료를 부과합니다.” 쉽게 말해 전체 요금의 10%와 그동안 할인받은 만큼의 금액을 다 돌려줘야 한다는 겁니다.

기자는 꽤 억울했습니다. 이 요금제엔 약정 없이 1개월만 쓸 수 있는 옵션이 없습니다. 무조건 1년 단위로 약정을 건 뒤, 대금을 한꺼번에 내거나 매월 나눠 내는 방법밖에 없죠. 기자는 고객센터에 문의해 이런 사정을 설명했고, 오랜 시간 상담한 끝에 겨우 포토그래피 구독을 위약금 없이 해지할 수 있었습니다.

이처럼 기업들은 꽤 ‘거친 방법’을 써서 소비자의 구독을 어떻게든 연장하려 하고 있습니다. 힘없는 소비자로선 이런 방식에 대항하기 어렵습니다. 문제는 소비자를 보호해야 할 정부의 법적 테두리가 그리 촘촘하지 않다는 점입니다. 정부의 시정명령에도 아랑곳하지 않고 계속해서 구독을 강제하는 업체도 있습니다. 이 이야기는 ‘사라진 구독 해지 버튼’ 2편에서 좀 더 자세히 다뤄보겠습니다.

이혁기 더스쿠프 기자

lhk@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?