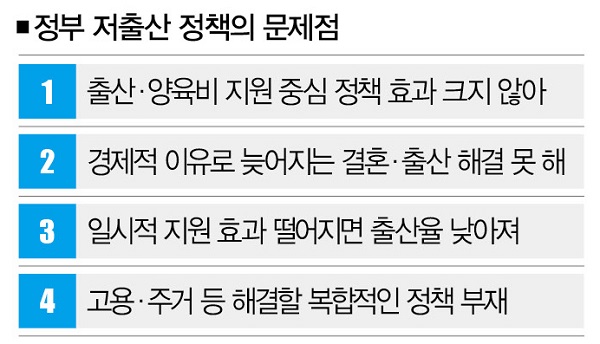

새로운 고찰: 출산 거래학➋

20년 만에 반토막 난 출생아 수

정부, 예산 쏟아부었지만 효과 없어

단순 지원으론 출산율 높이기 어려워

26만562명, 지난해 11월 기준까지 우리나라에서 태어난 신생아 수다. 2017년 40만명, 2020년 30만명이었다는 걸 감안하면 감소 속도가 빨라지고 있다. 이는 큰 문제가 아닐 수 없다. 고령화에 가속도가 붙으면 생산가능인구가 줄고, 경제도 활력을 잃어버릴 게 뻔해서다. 저출산은 더 이상 단순히 아이를 낳느냐 낳지 않느냐의 문제가 아니라는 거다.

![지난해 3분기 우라나라의 합계출산율이 0.79명을 기록하며 사상 최저치로 떨어졌다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202302/56708_86664_2042.jpg)

질문을 하나 던져보자. 인구가 줄면 경제에 나쁜 영향을 미칠까. 대부분의 사람은 ‘그렇다’고 답할 것이다. 출산율이 하락하고, 고령화가 가속화하면 생산가능인구가 줄어 국가경제가 후퇴할 가능성이 높아서다.

물론 반론도 있다. 기술 발전이 인구감소와 고령화의 대안이 될 수 있다는 거다. 그중 핵심으로 떠오르는 건 4차산업혁명의 산물로 불리는 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Big Data) 등이다. 실제로 4차산업혁명이 인구감소의 부메랑을 어느 정도 막아줬다는 연구 결과도 있다.

국회예산처는 2021년 발표한 ‘인구구조 변화가 경제성장에 미치는 영향 분석’ 보고서를 통해 다음과 같이 밝혔다. “고령화가 경제성장에 미치는 부정적 영향은 2000년 이후 큰 폭으로 감소했다. 2000년대 이전 시기에는 고령화 상황에서 연평균 경제성장률이 0.47~0.54%포인트 하락했지만, 2000년 이후엔 0.19~0.25%포인트 줄어드는 것으로 나타났다. 이는 65세 이상 인구와 생산가능인구의 생산성 격차가 축소하고 있기 때문인데, 자동화 등으로 두 집단 간 생산성 격차가 축소됐을 가능성이 높다. 더불어 여성과 고령자의 노동참여를 높인 정책도 긍정적인 영향을 미친 것으로 보인다.”

4차산업혁명으로 산업 전반에 불어온 자동화 바람과 노인인구의 노동참여 확대 정책이 저출산·고령화의 악영향을 줄이는 요인으로 작용했다는 거다.

그럼에도 생산가능인구가 줄어드는 건 좋은 시그널이 아니다. 자동화란 4차산업혁명 기술도 한계가 있을 수밖에 없다. 노인인구의 노동참여를 높이기 위해 정년을 마냥 늘리는 것도 쉽지 않다. 반대로 생산가능인구의 감소로 발생하는 문제는 한두개가 아니다.

대표적인 것이 고갈 논란이 일고 있는 국민연금 문제다. 국민연금재정추계위원회는 1월 26일 ‘제5차 국민연금 재정계산 재정추계(잠정) 결과’를 통해 국민연금이 2055년 소진될 것이라고 밝혔다. 구체적으로 살펴보면, 올해 2199만명인 국민연금 가입자 수는 2093년 861만명으로 줄고, 연금수급자는 같은 기간 527만명에서 1030만명으로 두배 가까이 늘어날 전망이다.

국민연금재정추계위원회는 2041년을 기점으로 국민연금 지출이 수입보다 더 많아질 것이라고 전망했다. 예상이 맞아떨어진다면, 국민연금 적립액은 2040년(1755조원)을 기점으로 줄어들어 2055년 바닥을 드러낼 가능성이 높다.

생산가능인구의 노인부양 부담도 늘어날 게 뻔하다. 통계청에 따르면 2003년 11.5명이었던 노인부양인구비(생산가능인구 100명당 부양해야 할 노인 인구)는 지난해 24.6명으로 두배 이상 증가했다.

노인부양인구비는 2031년 40명을 넘어서 2040년엔 60.5명을 기록할 전망이다. 2067년에는 노인부양인구비가 100명을 웃돌 공산이 크다. 43년 후에는 생산가능인구 한명이 노인인구 한명을 부양해야 하는 상황이 발생할 수 있다는 거다.

그나마도 예상대로 흘러갔을 때다. 인구감소세에 가속도가 붙으면 국민연금이 고갈되고, 노인부양 부담이 임계점을 넘어서는 시점은 더 빨라질 수 있다. 징조는 이미 나타나고 있다.

2003년부터 2017년까지 1명대를 기록했던 합계출산율은 2018년 0.97명으로 감소했고, 2020년엔 0.83명, 지난해(3분기)엔 0.79명으로 감소했다 코로나19가 영향을 미쳤다는 걸 감안해도 감소세가 무척 가파르다. 출생아 수는 2003년 49만5036명에서 지난해(11월 기준) 26만562명으로 반토막이 났다. 반대로 노인인구는 같은 기간 393만9864명에서 901만8412명으로 2배 이상 늘어났다.

출생률이 떨어지면서 인구도 감소세로 돌아섰다. 2018년 5183만6239명으로 정점을 찍었던 우리나라 총인구는 지난해 5162만8117명으로 줄었다. 빠른 속도로 ‘인구절벽’에 가까워지고 있다는 얘기다.

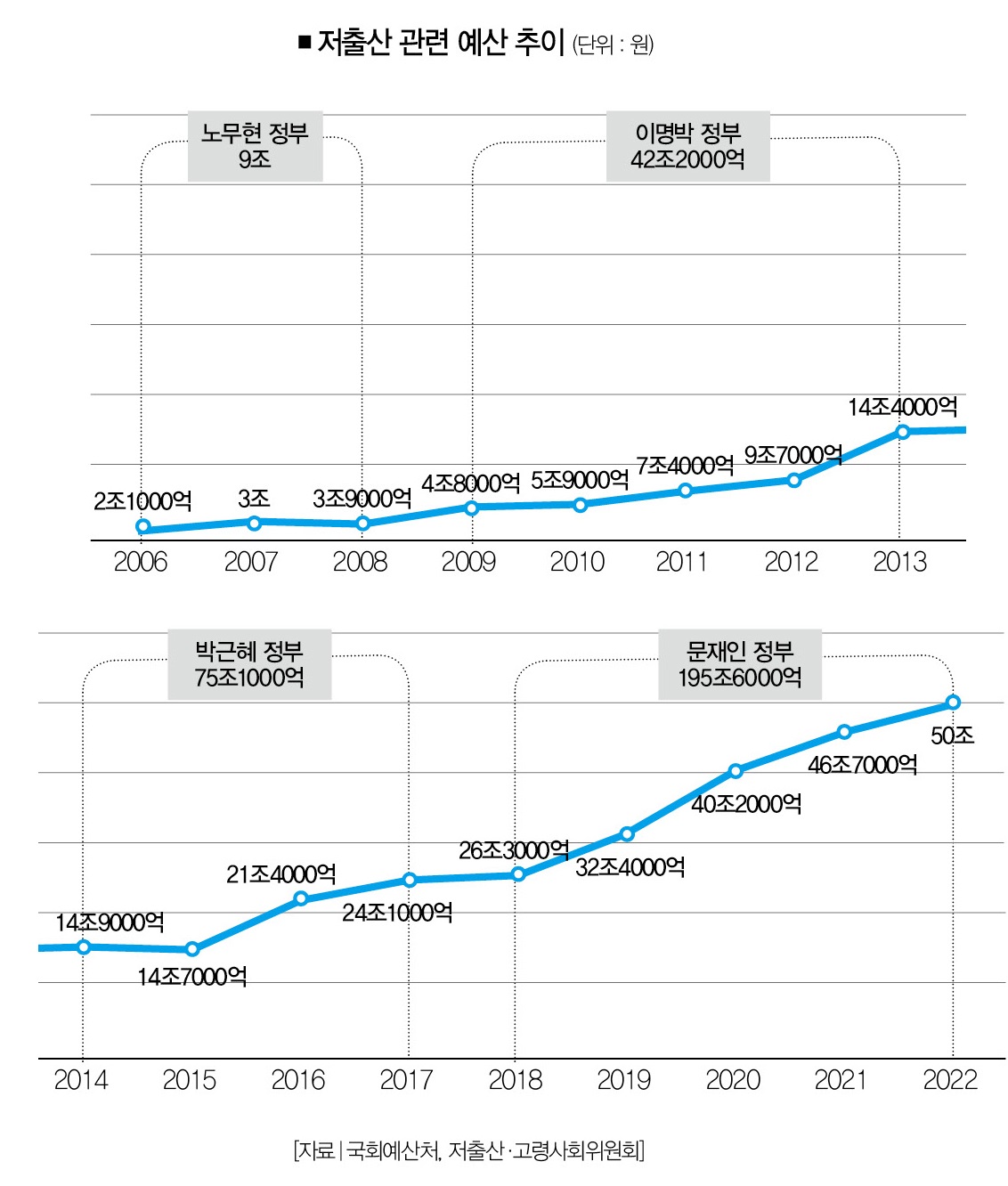

물론 정부가 손을 놓고 있었던 건 아니다. 2005년 ‘저출산·고령사회 기본법’을 제정했고, 2006년부터 5년 단위의 저출산·고령사회 기본계획을 추진 중이다. 이를 위해 투입한 예산은 엄청나다.

국회예산처에 따르면 2006년부터 2021년까지 사용한 저출산 관련 예산은 271조원에 이른다. 지난해 50조원 안팎의 예산을 더 투입했다는 걸 감안하면 320조원이 넘는 돈이다. 그럼에도 출산율이 떨어지고 있다는 건 정부 정책이 실패했다는 방증이다. 그럼 역대 정부의 저출산 대책이 실패한 까닭은 뭘까.

사실 저출산 문제는 단순히 아이를 낳고, 낳지 않고의 이슈가 아니다. 이는 경제 전체를 아우르는 문제다. 바늘구멍보다 좁아진 취업문, 월급을 모아선 장만할 수 없는 내집, 경기침체로 인한 불경기 등 다양한 경제적 요인이 영향을 미친다.

한국경제연구원이 2020년 발표한 자료에 따르면 2019년 소득 하위층의 출산 가구 수는 1.34가구, 소득 중위층은 3.56가구, 소득 상위층은 5.78가구로 나타났다. 소득이 낮을수록 아이를 적게 낳고 있다는 건데, 만혼과 난임부부가 늘어나고 있는 것도 이런 이유에서다.

조영태 서울대(보건대학원) 교수는 “혼인 연령이 늦춰지면서 난임을 겪는 부부도 늘어나고 있다”며 “난임 시술로 태어난 아이의 비중이 증가한 것도 이 때문”이라고 분석했다.

그렇다면 저출산 문제를 어떻게 해결해야 할까. 지난 17년간의 정책이 효과가 없었다면 문제를 보는 시각을 바꿔야 한다. 저출산 문제를 우리나라보다 먼저 고민한 선진국은 어떻게 이 문제를 바라보는지, 어떤 해결책을 갖고 있는지 살펴봐야 하는 이유가 여기에 있다. 이런 면에서 지난해 전미경제연구소(NBER)가 발표한 ‘출산율의 경제학: 새로운 시대(THE ECONOMICS OF FERTILITY: A NEW ERA)’ 보고서는 우리에게 시사하는 바가 크다.

이 보고서는 저출산 문제를 해결하기 위해 여성이 출산을 거부하지 않는 환경을 만들어야 한다고 분석했다. 남성의 육아 참여율을 높이거나 공공 보육을 확대해 민간 시장의 한계점을 보완할 수 있어야 한다는 것이 NBER의 결론이다. 하지만 우리나라 저출산 정책은 여전히 출산과 양육에 드는 비용을 간접적으로 지원하는 것에 머물러 있다.

사실 이런 문제점을 지적한 목소리는 국내에도 있었다. 강동수 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 2020년 발표한 ‘저출산에 대응한 통합적 정책방안’ 보고서에서 ▲양질의 일자리 공급 ▲출산과 연동된 주거지원 정책 ▲일하며 돌보는 부모권 강화 등을 저출산 정책의 해법으로 제시했다. 단순한 지원책이 아닌 경제적 정책과 함께 일·가정 양립이라는 대대적인 전환이 필요하다는 것이다.

강동수 선임연구위원은 “저출산 문제는 암울한 현재가 낳은 결과”라며 “사회적 문제의 해결을 통한 출산·양육여건 개선이라는 방향에서 접근해야 한다”고 밝혔다. 그는 “정책 대응을 지원이 아닌 제도적 재편으로 전환할 필요가 있다”며 “경제적 지원을 이유로 아이를 가지려는 가구는 일부에 불과해 효과가 일시적일 수밖에 없을 것”이라고 꼬집었다. 그렇다면, 전미경제연구소는 어떤 해결책을 제시했을까. 자세한 내용은 ‘새로운 고찰: 출산 거래학’ 세번째 이야기에서 살펴봤다.

강서구 더스쿠프 기자

ksg@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?