더스쿠프 마켓분석

부동산 사업 문턱 높이는 정부

사업비의 20%는 보유해야

업계는 금융 부담 증가 호소

시행사 단독 사업 자금 마련 대신

美처럼 재무적 투자자 인정 요구

# 우리나라 부동산은 ‘빚’으로 돌아간다. 부동산 개발업체는 빚으로 사업을 시작하고 빚을 낸 수분양자들이 계약금과 중도금을 낸다. 그러면 개발업체는 그 돈을 모아 자신들의 빚을 일부 갚고 더 큰 돈을 빌린다.

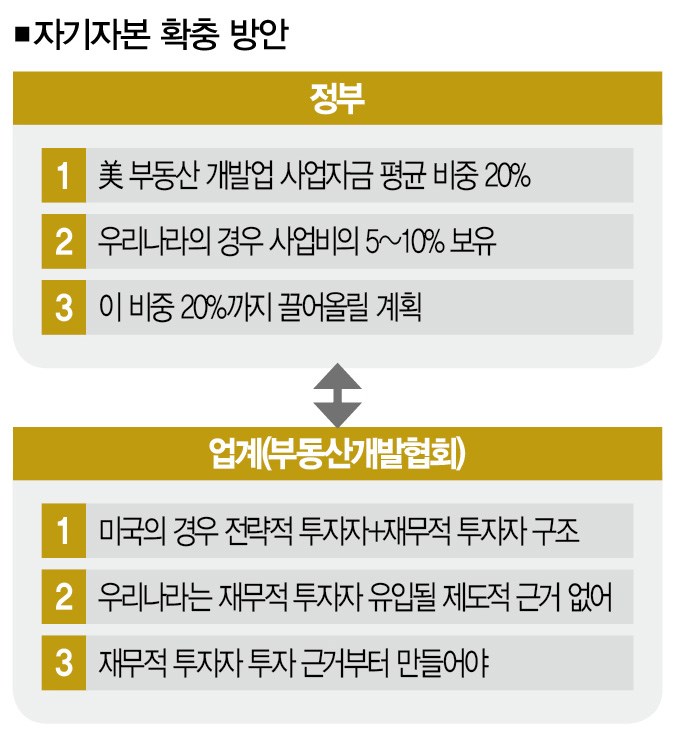

# 이러다보니 시장이 어려워지면 금세 휘청인다. 정부는 ‘빚’을 중심으로 꼬여있는 구조적 문제점을 없애기 위해 개발업체가 사업 자금의 최소 20%를 확보하는 방안을 검토 중이다. 업계는 당연히 반발하고 있다.

![정부는 부동산 개발업체가 사업 자본의 20%를 보유해야하는 방안을 추진 중이다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202403/301106_202996_390.jpg)

우리나라에서 ‘빚’을 지지 않고선 부동산 사업을 하는 게 불가능했다. 윤석열 정부는 이런 시장 구조를 뜯어고치겠다고 선언했다. 목적은 부동산 사업에 필요한 대출인 프로젝트 파이낸싱(PF) 규모를 줄이고 부동산 사업의 안정성을 키우겠다는 거다.

그 방법을 찾기 위한 연구도 착수했다. 3월 중 정부는 해외 사례를 참고해 부동산 사업시 부동산 개발업체가 자기자금을 충분히 보유하는 방안을 발표할 계획이다.

그렇다면 우리나라 부동산 시장이 지금까지 빚에 기대왔던 이유는 뭘까. 답은 간단하다. 땅을 확보하는 비용과 건물을 시공해 올리는 비용이 워낙 크기 때문이다. 적게는 수백억원에서 크게는 수천억원이 필요한 사업에 필요한 비용을 자기자금으로 확보하고 사업을 시작할 수 있는 업체는 사실상 없다.

이 때문에 우리나라 부동산 시행사(개발업체)는 일반적으로 전체 사업비의 5~10%를 확보한 상태에서 땅을 사들이고 PF를 통해 빚을 일으켜 사업을 시작했다. 그다음 분양 허가를 받으면 수분양자를 모아 계약금을 받고 중도금ㆍ잔금을 통해 빚을 갚았다. 이런 구조 탓에 부동산 시장의 분양 열기가 식거나 미분양 물량이 대거 발생하면 사업 자체가 흔들렸다. 부동산 개발업체로선 빌린 돈을 갚을 방도가 없기 때문이다.

그럼에도 부동산 개발시장에 ‘빚’으로 돌아가는 사업 구조가 정착한 덴 나름의 이유가 있었다. 단기간에 많은 물량을 공급하는 덴 이만한 방법이 없었다. 돈이 없어도 사업을 할 수 있으니 ‘주택을 일단 짓고 보자’는 식의 사업도 가능했다.

![[사진 | 뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202403/301106_202997_3934.jpg)

이런 사업 구조를 고치기 위해 정부가 참고하고 있는 사례는 미국이다. 미국의 경우 부동산 개발업체인 시행사와 재무적투자자(FI)가 함께 유한책임회사(LLC)를 만들고 부동산 개발사업을 시작한다. 이때 투입하는 돈은 전체 사업비의 20~30%에 달하는 것으로 추정된다.

정부가 계획 중인 국내 시행사의 사업별 자금 확충 비중도 이 수준이다. 정부가 시행사 사업 자금 기준을 뜯어고치는 데 성공한다면 기업 설립에 필요했던 최소한의 돈이었던 설립 기준 자본금은 의미가 사라진다.

대신 실제 사업을 위해 필요한 자금은 각 사업에 필요한 사업별 자금의 최소 20%까지 늘어난다. 여기서 말하는 자본금과 사업별 자금은 다르다. 설립 기준 자본금은 특정 기업을 만들기 위해 필요한 최소한의 자본금을 말한다.

현행법상 이 설립 기준 자본금은 법인 3억원, 개인 6억원이다. 정부가 바꾸려고 하는 사업별 자본금이란 특정 부동산 개발사업을 완성하기까지 소요하는 전체 사업 자금을 말한다. 일반적으로 부동산 개발사업에는 수천억원의 자금이 투입된다. 1000억원 규모의 사업이라고 가정했을 때 부동산 개발업체는 200억여원을 보유한 상태에서 시작해야 한다. 현재 국내 시행사는 5~10% 수준의 자금을 보유한 상태로 개발 사업을 시작한다.

문제는 정부의 계획대로 자금의 비중을 20~30% 수준으로 끌어올리면 당장 ‘돈맥경화’ 현상이 나타날 수 있는 점이다. 장기적으론 사업의 안전성을 확보할 수 있겠지만, 당장 자금을 마련하기 어려운 업체는 애를 먹는다는 거다. 정부의 기준대로 사업비 확보 비중이 변한다면 부동산 개발 사업이 크게 위축될 것이라며 반발하고 있다.

부동산개발협회 관계자는 “정부가 검토하고 있는 자기자금 20%는 무리한 수준”이라면서 “정부가 참고하는 미국의 사례를 더 자세히 봐야 한다”고 꼬집었다. 실제로 미국에서 부동산 개발 시 투자자는 GP(무한책임투자자ㆍGeneral Partner)와 LP(유한책임투자자ㆍLimited Partner)로 나뉜다.

GP는 사업의 운영 방향을 결정하고 채무에 책임을 진다. LP는 재무 책임 없이 자금 투자만 한다. 이 때문에 미국개발사업에선 GP를 중심으로 LP가 모이고 GP의 자금이 부족하더라도 LP의 투자를 받아 사업을 진행할 수 있다.

부동산개발협회 관계자는 “부동산 개발업체가 사업 자금의 20%를 모두 마련하는 것은 현실적으로 어렵다”며 “국내에도 부동산 개발사업에 FI(재무적 투자자) 등을 인정하는 구조를 구축해야 한다”고 말했다.

하지만 정부가 가려는 방향 자체를 부정할 수는 없다. 빚으로 돌아가는 부동산 개발과 그 중심에 있던 PF의 악순환을 끊어내지 못한다면 ‘빚의 함정’은 언제든 부동산 시장을 다시 침몰시킬 수 있다.

대형 부동산 개발이 위축될 것이라는 부동산 업계의 말도 일리는 있다. 공론화 자리를 충분히 마련하지 않는다면 과열과 미분양 사이에서 출렁이는 부동산 시장은 또다시 쳇바퀴처럼 같은 문제를 반복할 수도 있다. 정부는 새 제도 도입 전 토론을 위해 얼마만큼의 자리를 마련해뒀을까.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?