더스쿠프 제조업 視리즈 2편

아무도 말하지 않는 작은 공장

반복되는 작은 공장 흩어짐 역사

한 공간에 있어야 시너지 나는

작은 공장은 왜 함께 못 옮겼나

문래동 잔혹한 역사 피할 수 있을까

# 시제품에 들어가는 부품을 ‘큰 공장’에서 만들겠는가. 신제품에 들어가는 부품은 또 어디서 만들겠는가. 우리는 ‘아무도 말하지 않는 작은 공장’ 1편에서 도심 속 작은 공장의 숨은 가치를 이야기했다.

# 문제는 개발 바람에 밀려 작은 공장의 입지가 약해지고 있다는 점이다. 2000년대 초반 청계천ㆍ을지로의 작은 공장은 그렇게 해체됐고, 지금은 문래동 작은 공장이 흔들리고 있다. 우린 지금 무엇을 준비해야 할까.

![2000년대 초반 시작된 청계천·을지로 개발부터 세운재정비촉진지구까지 서울 도심의 작은 공장 입지는 점차 좁아졌다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202310/59158_94156_299.jpg)

우리나라에서 제조업의 자리는 갈수록 좁아지고 있다. 통계청에 따르면 금속 가공제품 제조업의 생산능력지수(2020년=100)는 2012년 112.0에서 2022년 83.1로 10년 만에 크게 줄었다. 제조업 생산설비의 가동상태 추이를 나타내는 가동률지수(2020년=100)는 2012년 109.983포인트에서 2022년 114.7포인트로 상승했는데, 정작 생산능력은 떨어졌다는 거다.

그렇다고 제조업이 완전히 붕괴한 건 아니다. 제조업의 부가가치 생산 비중은 선방 중이다. 제조업의 명목 부가가치생산 비중은 2015년 28.5%에서 2019년 28.0%로 소폭 감소했다. 부가가치생산성이란 통상 작업자 1인당 부가가치(금액)를 뜻한다. 제조업의 생산능력은 이전보다 떨어졌지만, 노동자 1명당 생산성은 여전하다는 얘기다.

그럼 제조업을 버티게 하는 힘은 어디서 올까. 전체 제조업체 중 0.1%를 차지하는 중견ㆍ대기업도 있지만 중소기업과 영세기업의 힘도 크다. ‘큰 공장’이 큰 물건을 다수 생산한다면 ‘작은 공장’은 기업과 연구소의 새로운 시도를 구현해낸다. 신제품이나 시제품을 위해선 세상에 없던 ‘맞춤형 부품’이 필요한데, 작은 공장은 이를 만들어주는 ‘인큐베이터’ 역할을 톡톡히 해낸다.

고밀도 개발을 방해한다는 이유로 때때로 흉물 취급을 받는 도심 속 작은 공장의 가치가 실제론 상당히 크다는 거다. 그런 작은 공장의 입지가 흔들리고 있다. 경기침체 장기화가 원인 중 하나지만 다른 이유도 있다. 서울 도심에 몰려 있는 작은 공장 대부분은 ‘개발 압력’에 시달리고 있다.

무거운 기계나 장비가 필요한 산업을 영위하는 작은 공장은 통상 1층 또는 저층에 둥지를 틀고 있는데, 도시를 개발하는 사람들 입장에선 그 미관이 거슬릴 수밖에 없다. 언급했듯 작은 공장들이 ‘흉물’ 취급을 받는 이유도 여기에 있다.

그런 시선을 견디지 못한 채 사라진 대표적인 사례가 청계천ㆍ을지로 일대 작은 공장들이다. 서울시가 2004년 청계천을 복원한 데 이어 2006년 세운재정비촉진지구를 지정하면서 본격 시작한 서울의 도심개발사업은 지금까지 이어지고 있다. 문제는 이때 개발에서 밀려난 숱한 작은 공장이 둥지를 잃고 뿔뿔이 흩어졌다는 점이다.

그 과정에서 형성된 서울 내 최대 작은 공장 밀집지역인 문래동(영등포구)도 개발 바람에 직면해 있다. 우린 이번에도 작은 공장의 해체를 지켜봐야 하는 걸까. 작은 공장의 무분별한 흩어짐을 막으려면 이전 개발 과정에 어떤 문제가 있었는지 복기해 봐야 하지 않을까. 우리가 청계천ㆍ을지로 개발에 숨은 문제를 살펴본 이유가 여기에 있다.

■ 원인➊ 쪼개진 약속 = 서울시는 2006년 10월 세운재정비촉진지구를 지정 고시했다. 당시 계획만 보면 청계천 세운상가 일대 상가 세입자들은 다시 돌아올 방법이 있었다. 계획에 ‘재수용’ 방안이 있었기 포함됐기 때문이다. 여기엔 작은 공장 사장님들도 있었다. 방안은 대략 이랬다.

일단 상가 세입자에게 3개월 이내 휴업보상비와 이전비를 지급한다. 그다음 세입자들을 대체 영업장으로 이주시킨다. 개발이 끝난 후 다시 돌아오길 원하는 세입자에겐 우선 임차권을 인정해 준다. ‘금형’ ‘주조’ ‘용접’ 등 서로 다른 과정을 거쳐 맞춤형 부품을 만들어내는 작은 공장 사람들은 같이 이주하길 원했다. 함께해야 ‘시너지 효과’가 일어나기 때문이었다.

그렇게 대체영업장을 조성하기로 결정된 곳은 2006년 착공한 송파구 ‘가든파이브’였다. 2004년 청계천을 복원할 당시 밀려난 상인들을 위해 만든 대체영업장이었는데, 세운재정비촉진지구에서도 같은 용도로 사용하자는 제안이 나왔다. 애초 대체영업장인 ‘가든파이브’는 만들어질 때부터 입주 조건도 붙어 있었다는 게 당시 청계천 세입자들의 말이다.

한 세입자의 말을 들어보자. “서울시 쪽에서 분양가를 조성원가 수준인 7000만~80 00만원에 새 터전을 꾸릴 수 있도록 해주겠다는 말을 했다. 문서가 있는 건 아니다. 말로 그렇게 해주겠다고 이야기했었다.”

말은 법적 효력이 없다. 혹여 약속을 했더라도 ‘그런 뜻이 아니었다’고 에두르면 방법이 없다. 이때도 그랬다. 2008년 가든파이브를 완공한 후 서울시는 ‘특별분양가 7000만원’을 약속한 적 없다고 주장했다. 입증할 길이 없었던 청계천 세입자들에게 떨어진 최저 분양가는 1억8000만원 수준이었다. 억울해도 어쩔 수 없었다. 문서로 확약을 받지 않았기에 말이 바뀌었다 해도 법적 잣대를 대기 어려웠다.

자금이 모자란 작은 공장 사업주들은 가든파이브로의 이전을 포기할 수밖에 없었다. 다같이 한번에 옮기려던 작은 공장의 시도는 물거품으로 돌아갔다. 몇몇 소공인小工人은 공장문을 닫았고, 몇몇 소공인은 서울 외곽으로 둥지를 옮겼다. 그중 남은 소공인이 모여든 곳이 다름 아닌 문래동이었다.

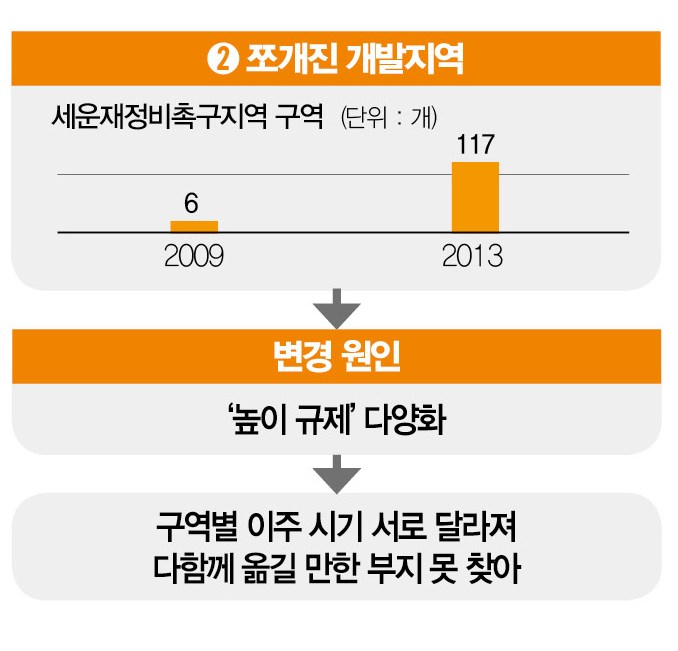

■ 원인➋ 쪼개진 계획 = 작은 공장 사람들이 ‘다함께’ 옮기려던 꿈을 접은 이유는 또 있었다. 기존 세입자를 생각하지 않은 ‘사업자 위주의 플랜’ 때문이었다. 서울시가 세운재정비촉진지구를 처음 지정한 2006년 전체 사업지는 크게 2개였다. 하지만 2009년 6개, 2013년 117개 등 시간이 갈수록 사업지가 늘어났다.

그렇다고 세운재정비촉진지구의 면적(43만8560㎡ㆍ약 13만2664평)이 커진 것도 아니었다. 사업 면적은 그대로였는데 구역만 더 촘촘하게 나뉘었다. 이렇게 구역을 세분화한 건 ‘높이 규정’이 달랐기 때문이었다.

이 과정에서 같은 ‘○구역’에 있던 작은 공장들은 서로 다른 상황에 처하게 됐다. 구역이 갈리면서 사업 진행 속도에 차이가 생겼던 거다. 상황이 다르다보니, ‘한번에 함께’ 옮기자는 이야기도 사라졌다.

5년 전 세운재정비촉진지구를 떠나 문래동에 정착한 수성테크 김성규 사장은 “저마다 사정이 달라져서 같이 옮기자는 계획을 짜기도 어려웠다”며 “문래동에서도 같은 일이 벌어지면 안되는 데 걱정이다”고 말했다.

세운재정비촉진지구엔 이미 새 건물이 들어섰거나 또다른 철거작업이 진행 중이다. 일대 작은 공장은 사라졌지만, 시행착오의 흔적은 남아 있다. 문래동 작은 공장 지역은 아직 개발을 시작하지 않았다.

청계천ㆍ을지로에서 무슨 일이 있었는지, 작은 공장 사람들은 왜 뿔뿔이 흩어져야 했는지, 임대료 약속은 왜 지켜지지 않았는지 등을 따져보지 않으면 ‘작은 공장’의 비명은 다시 새어나올 게 분명하다.

우린 지금 무엇을 해야 할까. ‘아무도 말하지 않는 작은 공장’ 세번째 편에선 청계천을 떠난 사장님들의 목소리를 들어봤다.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

※ 본 기사는 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?