더스쿠프 원초적 질문

한글 간판 걸려있던 자하문로

명맥 잇지 못한 한글 간판 거리

강제성 없기에 간판 권유 어려워

인허가 대상도 아닌 경우 많아

근거 마련하려면 지구 지정 필요

# 서울 종로구 ‘부암동 터널’을 지나 광화문으로 향하다 보면 반드시 지나야 하는 길이 있다. ‘자하문로’다. 이곳은 2010년대 중반 대로변에 한글 간판이 나란히 세워지며 독특한 경관을 만들어냈다.

# 그런데 지금 자하문로는 ‘한글 간판’의 명맥을 유지하지 못하고 있다. 자하문로는 ‘한글 간판’이란 특징을 잃은 걸까. 더스쿠프가 그 길을 걸어봤다.

![2010년대 중반 자하문로 일대에는 한글 간판이 내걸렸지만 지금은 영어 표기 간판이 속속 들어서고 있다.[사진=더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202307/58403_91803_376.jpg)

경복궁의 서쪽. 흔히 서촌이라 부르는 이곳의 중심 도로는 ‘자하문로’다. 지하철 3호선 경복궁역에서 시작해 북쪽으로 비스듬히 뻗어 있는 길을 따라가다 보면 눈에 띌 만한 광경이 나타난다. 대로변에 있는 간판들이다.

다른 거리라면 ‘EDIYA COFFEE’ ‘BASK IN ROBBINS’ ‘STARBUCKS COFFEE’라고 크게 적혀 있을 프랜차이즈의 이름이 ‘이디야커피’ ‘배스킨라빈스’ ‘스타벅스 커피’ 등 한국어로 쓰여 있다. ‘KT케이티’처럼 알파벳만큼 큰 한글이 병기돼 있기도 하다. 한글만 적힌 간판을 손으로 가리키며 사진을 찍는 외국인 관광객들도 종종 보인다.

사실 서촌은 2011년 새로운 이름을 얻었다. 종로구청이 ‘세종마을’이란 이름을 붙였다. 이를 기점으로 외국어 간판이던 자하문로 일대 상가들은 한글로 간판을 바꿔 달았다. 같은 시기 마을 주민이 만든 ‘세종마을가꾸기’ 협회는 이런 움직임에 힘을 더했다.

마을 이름에 ‘세종’이 붙은 이유는 간단하다. 한글을 발명한 세종대왕이 태어난 곳이 경복궁의 서쪽에 있는 통인동이기 때문이다. 지금의 ‘자하문로’ 역시 통인동의 경계를 따라간다. ‘한글’이라는 문자를 발명한 임금의 출생지이니 통인동 일대 거리에 한글 간판이 많은 건 이상한 일은 아니다.

■ 낯선 변화의 물결 = 그런데 이런 자하문로에도 최근 들어 변화가 움트기 시작했다. 다른 번화가 거리와 다를 바 없이 외국어 간판을 그대로 쓰는 가게가 크게 늘어났다. 2014년 ‘지에스25’란 간판을 달고 둥지를 튼 편의점은 2022년 다른 지점과 같은 모양인 ‘GS25’로 변경했다.

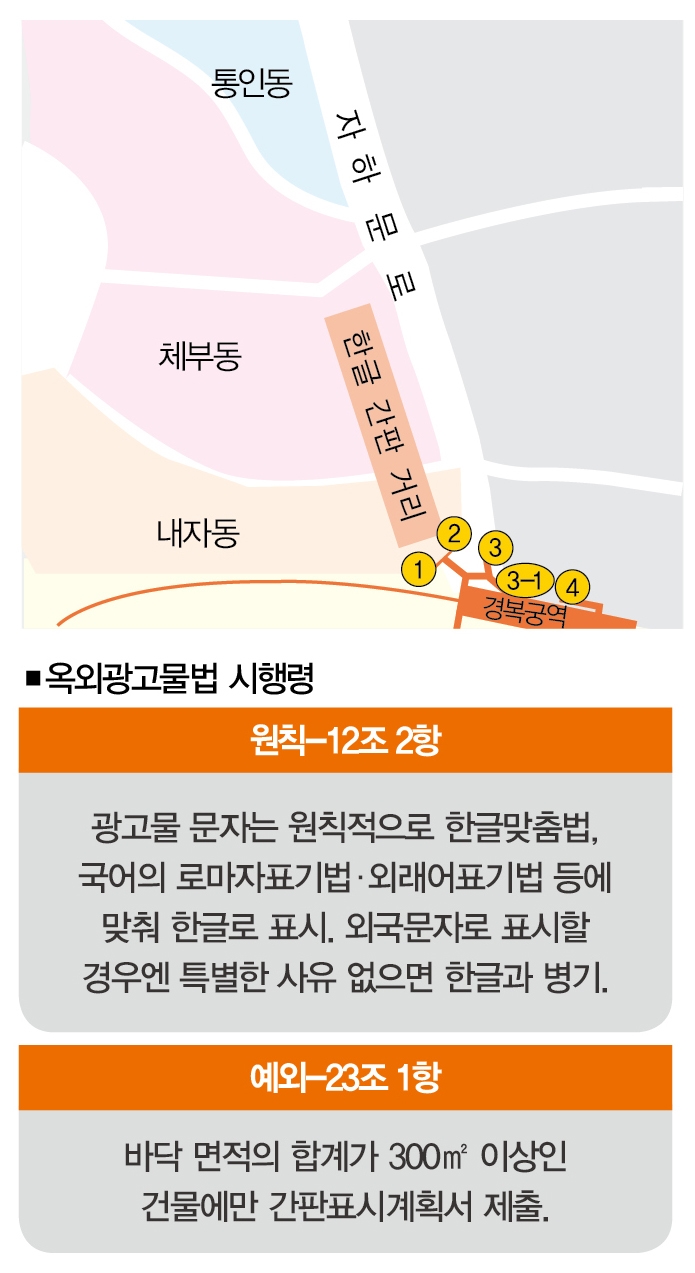

편의점만이 아니다. 지하철 3호선 경복궁역에서부터 통인시장에 이르는 길 350m 중에서 자하문로와 맞닿아 있는 내자동ㆍ체부동ㆍ통인동 건물은 20여개다. 그중 외국어 위주의 간판을 달고 있는 상가는 7개다. 암묵적으로 한글 간판을 유지하던 분위기가 깨지기 시작했다는 거다. 이유가 있을까.

가장 큰 이유는 한글 간판을 강제할 수 없다는 거다. ‘옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법(옥외광고물법)’ 시행령 12조는 간판은 원칙적으로 한글맞춤법, 국어 로마자표기법, 외래어표기법에 맞춰야 하며, 외국 문자로 표시할 경우 특별한 사유가 없다면 한글과 병기해야 한다고 규정하고 있다.

한글만 사용해야 한다거나 외국어 표기를 아예 막는 규정은 없다. 서울시 조례도 마찬가지다. ‘세종마을’이란 호칭을 붙이기는 했지만 지방자치단체가 한글 간판을 강제할 순 없다.

여기에 다른 이유도 있다. 인허가 대상인 옥외광고물이 건물 면적에 따라 달라진다는 점이다. 종로구청 관계자는 “법에서 옥외광고물의 간판표시계획서를 내야 하는 건물의 면적을 규정하고 있다”며 “해당 면적보다 작은 건물의 경우엔 어떤 형태로 간판을 붙일지 미리 알기 어렵다”고 말했다.

옥외광고물법 시행령 23조에 따르면, 바닥면적의 합계(연면적)가 300㎡(약 90.7평) 이상인 건물은 건축물의 간판표시계획서를 제출해야 한다. 하지만 이보다 면적이 작을 경우에는 계획서를 제출할 필요가 없다. 실제로 외국어 위주의 간판을 내건 자하문로 일대 7개 상가 중 5개 상가는 연면적 300㎡ 이하 건물에 입주해 있다.

■ 명맥 유지하는 인사동 = 그렇다면 다른 한글 간판 거리도 마찬가지일까. 자하문로와 세종마을을 잠시 미뤄두고 다른 한글 간판거리를 살펴보자. 서울에서 가장 많은 사람이 떠올릴 만한 한글 간판 거리는 종로구 인사동일 거다. 1984년 지정된 ‘인사동 문화의 거리’는 700여m다. 이 거리가 시작하는 안국동 사거리에서부터 한글 간판이 크게 보인다. ‘지에스25’다. ‘GS25’로 바꾼 자하문로 지점과 달리 인사동 지점은 ‘지에스25’를 유지하고 있다.

이 길을 따라 들어가다 보면 여전히 많은 상가가 한글 간판이거나 한문 간판을 유지하고 있다. 물론 변화가 없었던 건 아니다. 코로나19 국면에서 새롭게 생긴 귀금속 판매점은 ‘BLACK & WHITE’라는 이름만 간판에 명기했다.

‘네이처리퍼블릭’이라는 한글 간판을 달고 있던 화장품 매장 역시 ‘NATURE REPUBLIC’이라는 외국어 표기를 더 크게 써두고 그 아래에 작은 크기로 ‘네이처리퍼블릭 인사동점’이라고 표기했다.

언뜻 보면 자하문로와 비슷한 변화다. 그렇다면 인사동도 자하문로와 같은 간판의 변화를 겪게 될까. 하지만 두 거리 사이에는 결정적 차이가 있다.

인사동 옥외광고물을 담당하는 종로구청 관계자는 “인사동의 경우 역사문화지구여서 지구단위계획에서 옥외광고물 관련 별도 규정을 마련해 놨다”며 “이 규정을 근거로 한글 간판을 강제까진 못하더라도 간판을 달 때 지자체가 한글 표기를 권유할 수는 있다”고 설명했다.

서울시는 2003년 인사동을 서울특별시 문화지구 관리 및 육성에 관한 조례에 따라 역사문화지구로 지정했다. 종로구청장이 지구를 관리하기 위해 관리계획을 작성해야 하는 의무도 그때 생겼다. 이 관리계획에는 거리가게, 옥외광고물 등 문화지구의 환경을 개선할 수 있는 내용이 들어있다. 역사문화지구인 인사동은 지자체의 정책 방향에 따라 한글 간판을 권유할 수 있는 환경이라는 얘기다.

![[사진 | 더스쿠프 포토]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202307/58403_91806_3941.jpg)

■ 불투명한 방법론 = 그럼 세종마을이 인사동처럼 ‘한글 간판’의 명맥을 이어갈 수 있는 대안은 무엇일까. 어쩌면 방법은 간단하다. 인사동처럼 ‘역사문화지구’로 인증을 받으면 된다. 문제는 그 과정이 만만치 않다는 점이다. 무엇보다 시의회가 역사문화지구로 지정하는 절차를 밟아야 한다.

그다음 구청장이 별도의 관리계획을 세워야 한다. 그러면 지자체가 관리해야 할 게 늘어나 주민이나 사업자도 여기에 따라야 한다는 거다. 해당 지역의 주민과 사업자의 의견도 중요하단 얘기다.

세종마을에서만큼은 ‘한글 간판’의 명맥을 이었으면 하는 한글학회에서도 뾰족한 수가 없다며 답답함을 내비쳤다. “학회 내에선 이전부터 세종대왕 탄생지 일대에서 한글 간판 사업을 계속 해야 한다는 의견이 나오고 있다. 다만, 구체적인 계획 등은 없는 상태다.”

수년 전 주민의 자율적 움직임과 지자체의 노력으로 자하문로 일대는 한글 간판으로 꾸며졌고, 지역 이름도 ‘세종마을’이 됐다. 종로구청이 추진하는 ‘아름다운 간판 공모’에 자발적으로 참여해 한글 간판을 다는 상인들도 적지 않았지만 공모전은 한글 간판의 명맥을 유지하는 ‘당근’으론 역부족이었다. 한글 간판은 다시 제자리를 찾을 수 있을까.

최아름 더스쿠프 기자

eggpuma@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?