3대 게임사로 꼽히는 넷마블

2022년 영업손실 1000억원대

주요 기업 호실적 가둔 가운데

자체 IP 활용 신작 흥행 부진 탓

다수 신작 게임 통한 반등 노려

한국 게임 시장을 호령하는 ‘3N’의 넷마블이 체면을 구겼다. 지난해 영업이익 적자를 기록하면서다. 3N의 또다른 멤버인 넥슨과 엔씨소프트뿐만 아니라 3N을 바짝 추격하는 크래프톤과 카카오게임즈가 호실적을 거뒀다는 점을 감안하면 뼈아픈 성적표다. 그렇다면 3N 중 넷마블만 뒷걸음질 치는 이유는 뭘까. 답은 지식재산권(IP)에 있다.

![넷마블은 지난해 연간 영업이익 적자를 기록했다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202302/56916_87280_4342.jpg)

한국 게임 산업의 판도가 흔들리고 있다. 넥슨과 엔씨소프트, 넷마블로 대표되는 ‘3N’ 체제에 균열이 생겼기 때문이다. 3N은 국내 시장에서 매출 기준 선두권으로 꼽히는 업체들이다. 론칭하는 게임마다 족족 흥행에 성공하면서 한국 게임 시장을 주름잡았다. 지난해에도 3사 모두 사상 최대 매출을 달성하면서 선방하는 듯 보였지만, 문제는 넷마블의 수익성이었다. 3N 중 유일하게 시원찮았다.

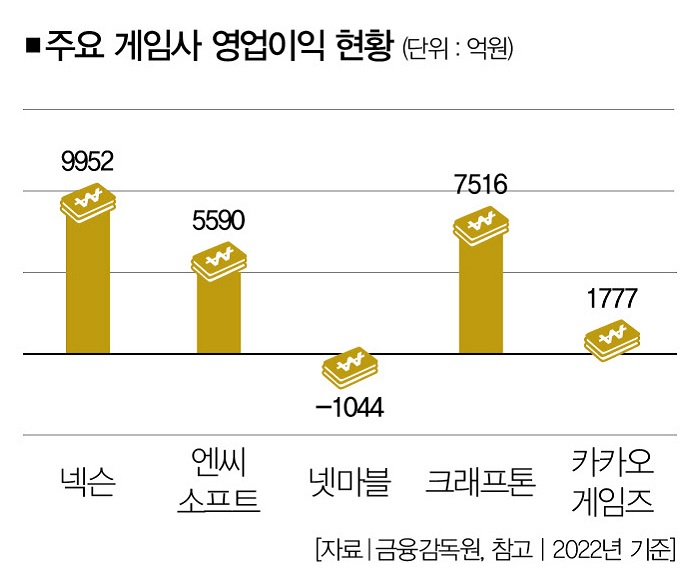

■ 3N 중 나홀로 부진 = 넷마블은 2022년 연간 기준으로 영업손실 1044억원을 기록했다. 이 회사가 연간 기준 적자를 낸 건 2012년 이후 10년 만의 일이다. 전년도 영업이익 1510억원에서 1년 만에 큰 폭으로 수익성이 악화했다. 지난해 1분기 영업이익이 적자(119억원)로 돌아선 이후 2분기(347억원)와 3분기(380억원), 4분기(198억원)에도 비슷한 흐름을 보였다.

반면 3N의 넥슨과 엔씨소프트는 매출과 이익 모두 성장했다. 넥슨은 2022년 매출 3조3946억원, 영업이익 9952억원을 달성했는데, 이는 전년 대비 각각 28.8%, 13.3% 증가한 수치다. 엔씨소프트는 지난해 연간 매출은 전년 대비 11.3% 늘어난 2조5718억원, 영업이익은 48.9% 늘어난 5590억원을 기록했다.

넷마블의 실적은 3N 중에서만 나빴던 게 아니다. 이익 측면에선 넷마블을 뛰어넘은 신진세력이 대거 등장했다. 대표적인 게 크래프톤이다. 이 회사는 지난해 매출 1조8540억원, 영업이익 7516억원을 기록했다. 영업이익이 전년 동기 대비 15.5%나 증가했다.

지난해 매출 1조1477억원, 영업이익 1777억원을 기록한 카카오게임즈도 창사 이래 최고의 실적을 달성했다. 매출 1조원을 넘은 또다른 게임사인 스마일게이트 역시 지난해 호실적을 거뒀을 것으로 추정되고 있다. 비상장사인 이 회사는 2021년 매출 1조4345억원, 영업이익 5930억원을 기록한 바 있다.

이 때문인지 넷마블이 ‘3N’의 지위를 반납하는 게 아니냐는 암울한 전망도 고개를 들고 있다. 연간 기준 적자를 기록할 정도로 악화한 수익성을 당장 개선하기 어려운 상황이라서다.

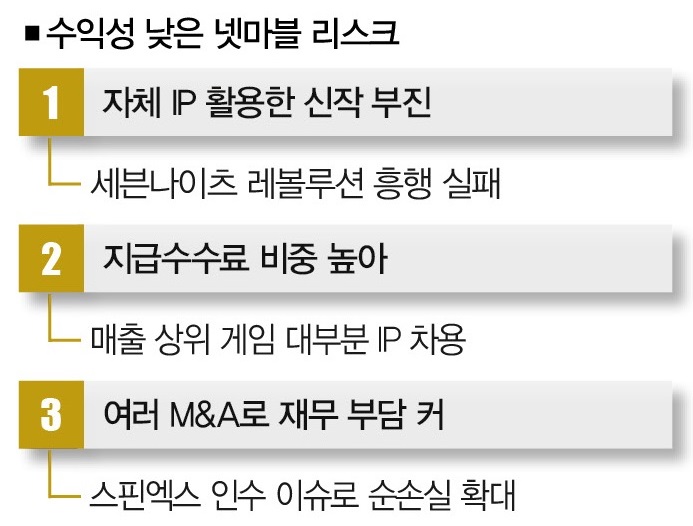

■ 변변한 IP 없으니… = 넷마블의 최대 약점은 ‘자체 지식재산권(IP) 부족’이다. 지난해에도 영업비용 7067억원 중 2714억원을 지급수수료로 지출했다. 전체 영업비용에서 39.5%를 차지하는 비중이다. 지급수수료의 대부분은 원작 IP에 지급하는 로열티다. 넷마블의 흥행작의 상당수가 다른 회사의 IP를 활용해 만든 게임이기 때문이다.

가령, 넷마블을 ‘3N’ 반열에 올려놓은 일등공신으론 ‘마블 퓨처파이트(2015년 4월)’와 ‘리니지2레볼루션(2016년 12월)’ 등이 꼽힌다. 출시한 지 수년이 흐른 장수 효자 타이틀인데, 다른 회사의 게임과 만화의 IP를 차용해 제작했다. 이밖에도 ‘일곱개의 대죄(2020년 3월 출시)’ ‘제2의 나라(2021년 6월)’ 등 비교적 최근 론칭한 작품도 흥행엔 성공했지만 다른 회사의 IP를 활용했다.

해당 게임의 매출이 늘어날수록 넷마블의 로열티 부담도 커질 수밖에 없다. 넷마블이 영업이익 흑자를 기록한 2021년 영업이익률이 6.0%에 불과했던 것도 이런 이유에서였다.

이는 ‘잘 키운 IP 하나’로 성장을 거듭해온 경쟁 게임사와는 대조적인 면이다. 넥슨은 자체 IP를 보유한 ‘던전앤파이터 모바일’과 ‘히트2’의 흥행에 힘입어 최대 매출을 달성했다. 엔씨소프트의 ‘리니지W’가 누적 매출 1조3200억원을 돌파한 것도 ‘자체 IP’의 힘이 크다. 크래프톤(배틀그라운드), 카카오게임즈(오딘), 스마일게이트(로스트아크) 등 역시 인기 IP를 통해 매년 매출을 끌어올리고 수익성을 개선하고 있다.

게임업계 관계자는 “크래프톤(33.9%), 엔씨소프트(16.2%), 카카오게임즈(11.0%)과 넷마블의 영업이익률이 큰 차이를 보이는 건 IP 때문”이라면서 “넷마블이 성장가도를 달리려면 자체 IP의 경쟁력을 쌓아야 한다”고 말했다.

이런 현실을 의식한 듯 넷마블은 지난해를 ‘자체 IP 확장 원년’으로 삼고 재도약에 나설 계획이었지만 실패했다. 지난해 7월 야심차게 출시한 자체 IP 활용작인 ‘세븐나이츠 레볼루션’은 흥행에 성공하지 못했다. 현재 양대 앱마켓 매출 순위 100위권 밖으로 밀려난 상황이다.

■ 벼랑 끝 전술 = 넷마블을 둘러싼 경영 환경도 밝지 않다. 영업적자 지속으로 신용등급까지 강등됐다. 한국기업평가는 수익성 악화를 이유로 지난해 6월 넷마블의 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경한 데 이어 12월엔 신용등급을 ‘AA-’에서 ‘A+’로 끌어내렸다.

나이스신용평가 역시 지난해 6월 넷마블의 선순위 무보증 회사채를 둘러싼 신용등급을 기존 ‘AA-’에서 ‘A+’로 하향 조정했다. 주가 역시 곤두박질쳤다. 지난해 초 12만5000원이던 넷마블의 주가는 연말엔 6만400원으로 반토막 났다. 올해 들어서도 6만원대 박스권에 갇혀 있다.

![지난해 대부분의 게임사들은 호실적을 기록했다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202302/56916_87282_5258.jpg)

당장 실적 반등이 어려운 점은 넷마블 측도 인지하고 있다. 도기욱 넷마블 각자대표는 실적발표 콘퍼런스콜에서 “상반기 라인업은 2분기에 집중될 예정이라 1분기엔 특별한 신작이 없어 뚜렷한 실적 개선은 어려울 것으로 보고 있다”며 “다만 2분기부터 시작해서 하반기에 본격적으로 턴어라운드를 기대한다”고 밝혔다.

넷마블은 올해 9종의 신작 출시를 예고했는데 이중 ‘모두의마블2: 메타월드’ ‘그랜드크로스W’ ‘세븐나이츠 핑거(가제)’ 등은 자체 IP를 활용한 게임이다. 시장은 이들 게임의 흥행 여부가 넷마블의 올해 실적을 판가름할 것으로 내다보고 있다.

강석오 신한투자증권 애널리스트는 “당장 넷마블의 이익이 크게 개선되긴 어렵다”면서도 “다만 구조조정을 통한 체질 개선과 다수의 신작 출시 기대감이 실적에 반영될 것”이라고 분석했다. 올해 신작들이 과연 3N 넷마블의 체면을 살릴 구원투수가 될 수 있을까.

김다린 더스쿠프 기자

quill@thescoop.co.kr

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?