視리즈 K-증시는 지금➊ 버블 분석

더스쿠프 데스크와 현장의 관점

역사적 사례로 살펴본 버블 공포

美 서브프라임 모기지 사태 배경

그 속에는 알 수 없는 거품 존재

K-증시 오랜만에 활력 감돌아

바닥 쳤을까 버블의 잔재일까

침체 빠진 실물경제 살펴봐야

# K-증시에 봄바람이 일렁인다. 올해 초 2225.67포인트로 시작했던 코스피지수는 6월 5일 2615.41포인트로 17.5% 올랐다. 코스닥지수도 같은 기간 29.6% 상승했다. 수많은 악재가 한꺼번에 겹치면서 ‘떨어지는 칼날’을 피하지 못했던 반도체주株 역시 반등 포인트를 포착한 듯하다.

# 문제는 지금의 상승세가 바닥을 치고 올라간 건지, 아직은 덜 꺼진 버블의 여파인지 알 수 없다는 점이다. 실물경제가 좀처럼 회복하지 못하고 있다는 점도 짚어봐야 할 부분이다. 지금 K-증시는 어디쯤 서있는 걸까. 더스쿠프가 視리즈 ‘K-증시의 지금’을 통해 버블의 경제학을 풀어봤다. 그 첫번째 편 데스크와 현장의 관점이다.

![버블은 터지기 전까지 알아차리는 게 쉽지 않다. [일러스트=게티이미지뱅크, 더스쿠프]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202306/57961_90419_4721.jpg)

# 광풍의 시작

제국의 쇠퇴와 분열, 그리고 혼돈…. 19세기 세계는 ‘혼란의 도가니’였다. 세계를 지배하던 스페인과 포르투갈이 세력을 잃자 그들의 식민지였던 칠레·아르헨티나·멕시코 등 중남미 국가들이 잇따라 독립을 선언했다. 이들 신흥국은 ‘깊은 땅속에 잠들어 있던’ 경제를 깨웠다. 국가 재건 자금을 마련하기 위해 광산을 개발했던 거다. 흥미롭게도 이는 유럽의 금융 중심지였던 런던의 투심投心을 자극했다. 19세기 영국을 흥분시켰던 ‘광산 투자붐’은 이렇게 시작됐다.

# 광기 어린 투자붐

중남미 신흥국이 발행한 국채는 1820년대 최고의 투자상품이었다. 1822~1825년 이들 신흥국이 런던 금융시장에 팔아치운 채권만 2100만 파운드(약 344억원)에 달했다. 영국 광산회사들이 신흥국 국채를 폭식하듯 사들이면서 광물 개발에 나서자, 영국 사회는 순식간에 ‘투자 광풍狂風’에 휘말렸다. 광산개발업체 앵글로 멕시칸(Anglo Mexican)의 주가가 한달 만에 33파운드에서 158파운드로 5배 남짓 뛰어올랐을 정도였다.

당연히 어리석은 투자자들을 꼬집는 목소리가 여기저기서 흘러나왔다. “일부 투자자는 잘 알려지지 않은 국가의 부채에 투자하거나 광석이 없는 국가를 탐사하기 위해 설립된 채광 장비회사에 투자했다(Some Investor had invested in unknown countries’ debt, or in mining outfits set up to explore countries that contained no ores·영국 이코노미스트 19세기 에세이 수록).”

하지만 ‘광산붐’에 매몰된 투자자들은 베팅을 멈추지 않았고, 끝내 예고된 파국이 닥쳤다. 신흥국에 진출했던 업체들이 광산 개발에 줄줄이 실패하자, 영국 시장엔 ‘악순환의 고리’가 형성됐다. 가장 먼저 신흥국의 채권 가격이 폭락했다. 곧바로 투자자들의 뱅크런이 시작됐다. 1826년엔 영국 은행의 10%가 도산했다.

금융시장의 폭풍은 어김없이 실물경제를 덮쳤다. ‘돈맥’이 막히자 파산이 줄을 이었고, 실업률이 치솟았다. 현대 금융사 최초의 ‘이머징 마켓(Emerging Market)’ 버블은 이렇게 꺼져갔다.

![앨런 그린스펀 전 미 연준 의장은 버블의 존재를 인정하지 않았다가 부메랑을 맞은 사람들 중 한명이다.[사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202306/57961_90421_5433.jpg)

# 실체 없는 허상

“액체가 기체를 머금고 부풀어서 생긴 속이 빈 방울.” 버블(거품)의 사전적 정의다. 부동산·주식 등 자산 가격이 지나치게 부풀어 오른 현상을 가리키는 경제학적 버블도 같은 의미다. 버블은 허상虛想이다. ‘내 자산이 더 커질 것’이란 투자자의 기대는 실체 없는 허상을 낳고, 허상은 버블을 유발한다.

이 때문인지 사람들은 버블이 꺼지고 나서야 그 존재를 깨닫는다. 그전까진 거의 모든 이들이 버블의 정체를 알지 못한다. 버블 탓에 집단지성이 마비된 사례도 숱하다. 2007년 가을 미국 부동산 시장을 뿌리째 뒤흔든 ‘서브프라임 모기지(Sub-Prime mortgage)’ 사태는 그중 하나다.

# 위기의 서막

2008년 금융위기의 원인을 제공한 서브프라임 모기지 사태를 이해하려면 ‘모기지론(mortgage loan)’의 뜻부터 알아야 한다. 모기지론은 은행이 집을 담보로 잡고 돈을 빌려주는 단순한 금융기법이다. 우리로 따지면 주택담보대출과 같다. 그래서 더 궁금하다. “이렇게 단순한 기법인 모기지론은 어떻게 글로벌 금융위기의 불씨가 됐을까.”

사례를 통해 답을 확인해보자. 여기 1000원짜리 집이 있다. 집을 거뜬히 살 만큼 현금이 있다면 다행이지만, 웬만한 사람은 ‘은행의 지렛대(대출)’를 빌려야 한다. 다만, 은행은 집값 1000원을 모두 빌려주지 않는다. 집값(담보가치)이 떨어져도 원금을 회수할 수 있게 통상 80% 수준에서 돈을 빌려준다.

미국에선 이를 ‘프라임(Prime·우량) 모기지’라 불렀다. ‘서브프라임(Sub-Prime·비우량) 모기지’는 프라임보다 한 단계 낮은 버전으로, 대출액 비율이 집값의 90% 수준으로 높다. 같은 집을 담보로 더 많은 돈을 대출해주기 때문에 서브프라임은 서민층에서 주로 활용했다. 빌려주는 은행도 나쁠 게 없었다. 더 많은 대출을 해줄수록 더 높은 금리를 책정할 수 있었기 때문이다.

그럼에도 당시 미국 은행은 많은 원리금을 회수하는 데 만족하지 않았다. 좀 더 빠르게 원금을 회수하기 위해 ‘주택을 저당 잡을 권리(저당권)’를 또다른 은행에 팔았다. 이게 바로 주택저당증권(MBS·Mortgage Backed Securities)이다. 은행끼린 윈윈이었다. MBS를 파는 은행은 원금을 빠르게 회수할 수 있어서 좋고, MBS를 매입한 또다른 은행은 확실한 담보를 얻어서 좋았다.

![미 서브프라임 모기지 사태가 터질 때까지 벤 버냉키 등 수많은 경제전문가는 버블의 붕괴를 예측하지 못했다. [사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202306/57961_90417_4658.jpg)

# 모래성의 붕괴

폭탄이 터진 건 다음 단계에서였다. MBS를 매입한 은행은 여기에 회사채·대출채권 등을 넣어 ‘부채담보부증권(CDO·collateralized debt obligation)’을 만든 후 또다른 은행에 팔았다. 이것저것 섞어놓은 파생상품이었다.

그나마 MBS까진 합리적으로 시장을 이해했던 사람들도 파생상품이란 금융공학적 기법엔 속수무책으로 말려들었다. CDO에 대체 어떤 상품이 들어있는지, 그중에 부실채권과 악성채권이 있는지 없는지도 알 수 없었다.

이 난해한 상품을 지탱하는 힘은 오로지 탐욕과 대책 없는 낙관론이었다. 집값만 떨어지지 않는다면 서브프라임이든 MBS든 CDO든 문제가 생길 일이 없었기 때문이다. 낙관론에 올라탄 미국의 부동산 시장은 몸집을 키워갔고, ‘파생상품’이란 커다란 배 위엔 버블이 쌓여갔다.

몇몇 경제전문가가 앞장서 ‘버블을 조심해야 한다’며 경고장을 날렸지만, 월가 사람들과 투자자들은 코웃음을 쳤다. 그중엔 대가로 꼽히는 경제학자들도 있었다. 벤 버냉키(전 연준 의장)와 로런스 서머스(하버드대 교수)는 낙관론을 맹신한 대표적 인물이었다.

“금융시장의 유동성과 유연성은 대단히 좋아졌다. 주요 금융센터의 거래 시스템이 위기에 견딜 수 있는 힘도 강해졌다(벤 버냉키·2005년 연준 의장 인준 청문회).” “미국 금융시스템의 리스크가 터질 것이란 주장은 상당 부분 잘못돼 있다(로런스 서머스·2005년 FRB 콘퍼런스)”

레버리지(지렛대) 위에 세워진 모래성은 허물어질 게 뻔했다. 집값이 언제까지나 오를 것이란 기대감은 덧없는 봄꿈에 불과했다. 지금 와서 돌아보면 얼마든지 예측할 수 있는 상식적인 문제였지만, 당시엔 석학들은 물론 집단지성까지 나서 ‘시스템은 안정적’이란 말만 반복했다.

하지만 2007년 10월 집값이 붕괴하면서 버블은 꺼졌다. CDO란 이름으로 시장 곳곳에 뿌려진 파생상품은 부실을 빠르게 전파했고, 끝내 글로벌 금융위기가 터졌다. ‘버블 따윈 없다’며 꼿꼿하게 굴던 일부 경제학자는 그제야 실수를 인정했다.

문제는 그때 그 버블이 철 지난 얘기가 아니란 점이다. 맹목적인 탐욕이 빚은 거품은 우리 앞에도 성큼 다가와 있을지 모른다. 우리는 지금 어떤 상황일까.

![K-증시엔 활력이 감돌고 있지만, 실물경제는 그렇지 않다. [사진=뉴시스]](https://cdn.thescoop.co.kr/news/photo/202306/57961_90416_4639.jpg)

# 바닥이냐 잔재냐

자! 이쯤에서 관점을 한국 경제로 돌려보자. 한국은행이 기준금리를 세차례(2월·4월·5월) 연속 동결하자 증시가 꿈틀댄다. 올해 초 2225.6포인트로 시작했던 코스피지수는 지난 5일 2615.41포인트로 17.5% 올랐다. 코스닥지수는 같은 기간 29.6%(671.51포인트→870.28포인트) 상승했다.

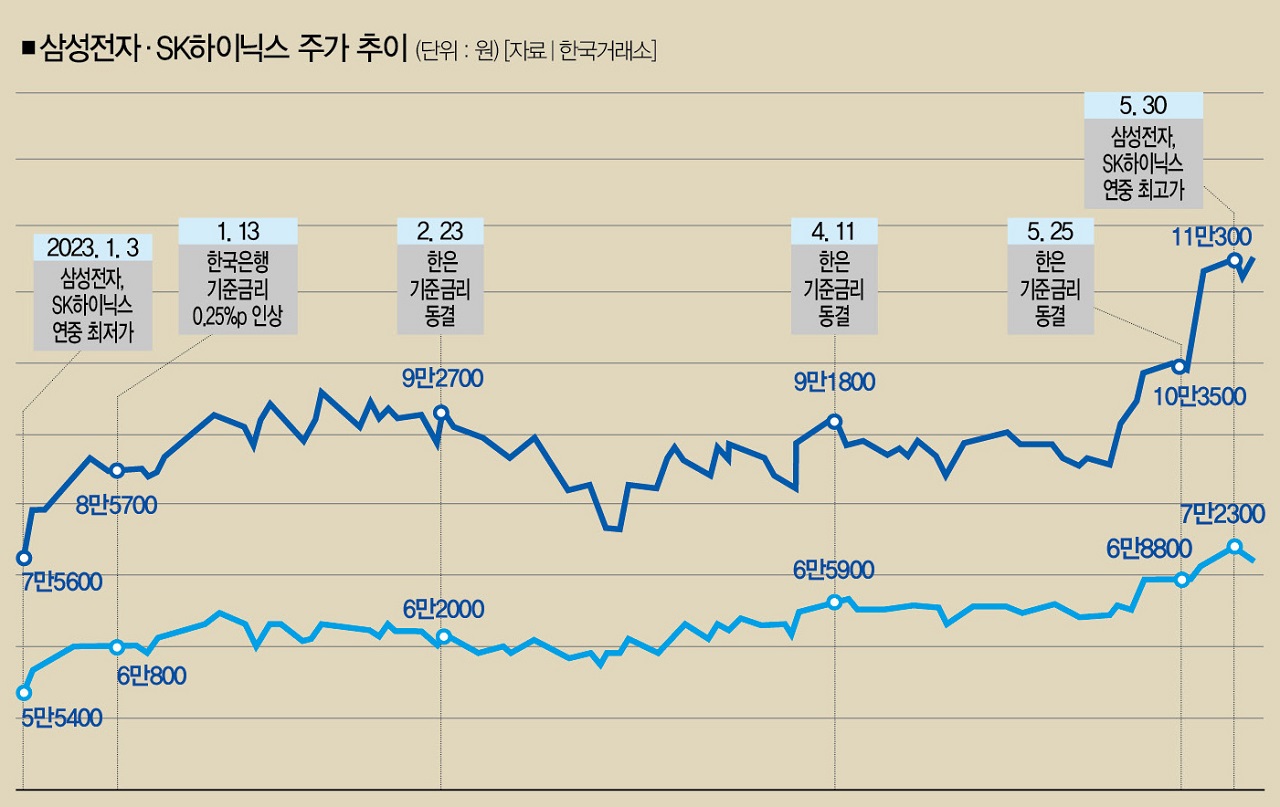

수요 감소, 가격 하락 등 악재가 겹치면서 ‘떨어지는 칼날’을 피하지 못했던 반도체주株도 반등 포인트를 잡은 듯하다. 한때 ‘4만전자로 추락할 것 같다’며 조롱당했던 삼성전자의 주가는 지난 5일 7만1700원까지 올랐다.

7만원대로 급락했던 SK하이닉스의 주가는 5월 30일 장중 11만3400원까지 상승하며 52주 최고가를 경신했다. 지난 5일엔 10만8700원으로 장을 마감했다. 중요한 건 지금의 상승세가 바닥을 치고 올라간 건지, 아직은 덜 꺼진 버블의 잔재인지 알 수 없다는 점이다.

# 냉랭한 실물경제

이럴 때일수록 주가를 밀어 올리는 ‘광풍’과 ‘실체’를 구분해야 한다. 영국의 광산붐, 미국의 서브프라임 모기지 사태 때 그랬듯, 버블의 민낯은 그것이 꺼진 뒤에야 드러난다.

우려스러운 지점도 있다. ‘끓는점’을 통과한 증시와 달리 실물경제는 여전히 냉랭하단 거다. 무엇보다 지난해 3월 시작된 무역수지 적자가 15개월째 이어지고 있다. 산업활동 동향도 부진하다. 통계청에 따르면 4월 전산업생산은 전월 대비 1.4% 감소했다. 경기에 예민하게 반응하는 서비스산업생산은 –0.3%로 3월(-0.5%)에 이어 2개월 연속 마이너스를 기록했다.

소매판매는 모든 부문에서 감소했다. 가계가 경기침체를 의식해 허리띠를 졸라매고 있다는 얘기다. 우리 경제에는 또 하나의 적신호다. 소비가 위축되면 지금의 생산 부진이 가속화해 더 깊은 침체로 이어질 수 있다.

# 버블 분석

‘버블’이란 녀석은 이익 추구란 본능과 걷 잡을 수 없이 부푼 기대감 속에 뿌리를 내린다. 버블이 감당 못 할 만큼 커질 때까지 사람들이 그 존재를 느낄 수 없는 건 이런 본능과 기대감이 눈을 가려서다. 우리가 증시에 활기가 감도는 이 시점에 하필 시장의 과열 여부를 따져본 건 이런 이유에서다. 주가지수와 실물경제가 반대로 움직인다는 건 주식시장에 버블이 끼어 있을 가능성이 높다는 걸 시사해서다.

거품을 가늠하는 지표인 버핏지수, 후행 PER로 살펴본 주식시장은 지금 어떤 모습일까. 우리는 바닥을 치고 올라가는 상승장에 몸을 실은 걸까, 거품 위를 걷고 있는 걸까. 혹시 ‘꺼진 거품’을 다시 봐야 하는 건 아닐까. 우리가 분석한 내용의 결론을 살짝 귀띔하면 다음과 같다. “버핏지수와 후행 PER은 거품을 가리켰다. 다만, 미래를 기대케 할 만한 시그널도 있다.” 이 이야기의 첫 장을 연다.

이윤찬 더스쿠프 편집장

chan4877@thescoop.co.kr

윤정희·강서구 더스쿠프 기자

heartbring@thescoop.co.kr

※ 참고: 549호 데스크와 현장의 관점은 6월 5일 발간한 경제매거진 더스쿠프의 총론입니다. 이어지는 파트 기사들과 함께 읽으시면 좋습니다.

· [파트1] K-증시, 바닥과 버블 그 어디쯤

출고예정일_ 6월 8일 목요일

· [파트2] 거품 빠졌지만 주가 빠질 여지도 있다

출고예정일_6월 9일 금요일

· [파트3] 불투명한 지배구조에 갇힌 슬픈 꽃망울

출고예정일_6월 10일 토요일

개의 댓글

댓글 정렬

그래도 삭제하시겠습니까?